再建築不可物件はどうすればいい?再建築可能にする裏ワザ6選や活用方法を解説!

詳しく見る

「この土地は再建築不可物件かもしれません。」

もしそんなことを言われたら、どうしますか?

大切な不動産が「再建築不可物件」だと、建て替えや増築スムーズな売却も難しいと感じてしまうでしょう。

そんな中、自分の物件や購入を検討している物件が再建築不可物件かどうかを事前に調べられれば、心強いですよね。

正しい調べ方を知り、「何が原因で建築不可物件なのか」が分かれば意外な活用方法や、新たな資産価値を引き出すことが可能です。

本記事では、再建築不可物件を正しく調べる方法、リスクへの対処法、さらには価値を高める具体的な方法をわかりやすく解説します。

後悔しないための第一歩を、ここから始めてみましょう。

目次

再建築不可物件とは、現存している建物を取り壊してしまうと新たに建物を建築できない不動産のことです。

正しくは土地のことを指しますが、現存建物があってこそ「再建築できるかどうか」となるため、土地と建物を合わせて「再建築不可物件」と呼ぶこともあります。

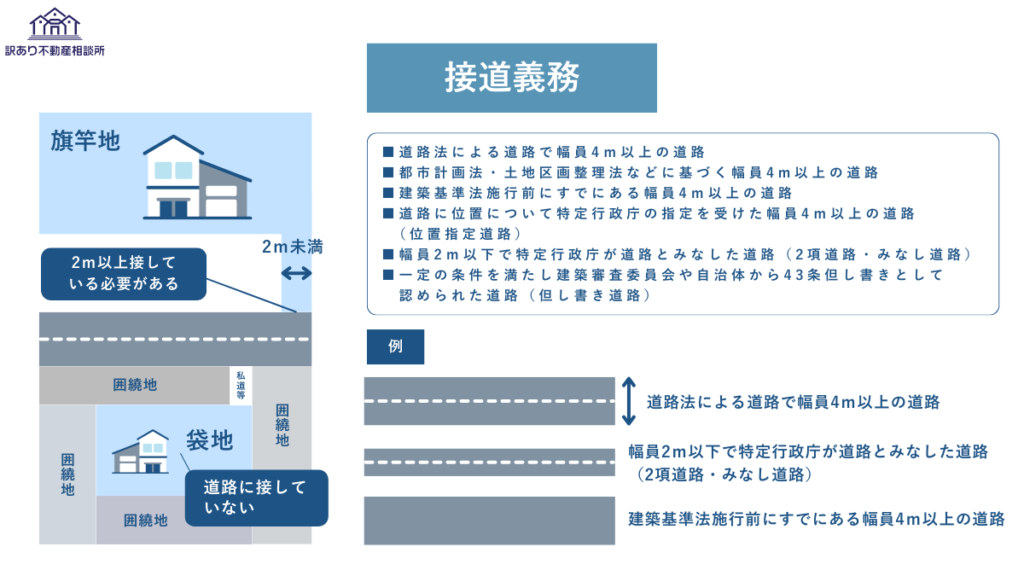

再建築不可物件に該当する土地の条件は、次のとおりです。

1950年に施行された建築基準法、1968年に施行された都市計画法では都市計画区域・準都市計画区域内で建物を建築する際の基準が厳格に決められております。

特に、1981年の建築基準法改正では上記の接道義務が明文化されたため、現在は建物を新築する際、接道義務を果たしていない土地は建物が建築できません。

しかし、建築基準法・都市計画法の施行前に建築された建物には、接道義務を満たしていないものも存在します。

これらの接道義務を満たしていない建物は建築当時は問題がなかったため、現行法では「現在の基準を満たしていないものの建築当時は基準を満たしていた」として「既存不適格物件」と呼ばれ、引き続き利用できます。

現在も接道義務を満たしていない既存不適格物件が残っており、再建築不可物件であるために市場価値が低く、売却価格は相場よりかなり下がってしまう傾向にあります。

一方、市街化調整区域にある土地は違った事情で建築不可物件となります。

市街化調整区域とは、都市計画法で決められた区分で「市街化を抑制する区域」とされており、基本的に建築ができません。

昔から住んでいる人や農林水産業を営む人のための住宅(分家住宅、農家住宅等)は例外的に建築できますが、許可を受けた人しか使えず、再建築するためには新たに許可を受ける必要があります。

許可を受ける要件は厳しいため、基本的に再建築不可物件として扱われます。

これらの物件は通常利用しているだけであれば何も問題が無いため、売却の際に再建築不可物件と知らされ、想定していたよりもかなり低い査定価格にショックを受けてしまう方も少なくありません。

再建築不可物件かどうかを判断する要素は次の3点です。

ここでは3つの確認方法と特に重要なチェック項目、調査に必要な資料について解説します。

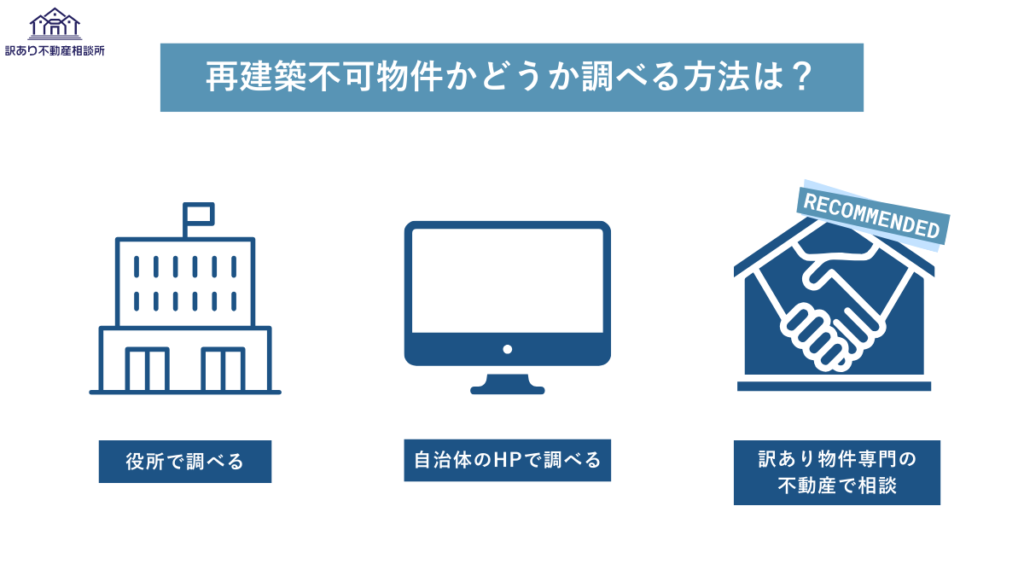

再建築不可物件かどうかは、物件がある市区町村の役所で確認することができます。

土地の形状を後述する資料で確認した上で、道路の種別・都市計画法上の区分を確認します。

役所の建築課・建築指導課・都市計画課などに資料を持参し、担当者に相談すれば再建築できるかどうか調べてくれます。

また、中核都市など規模の大きい自治体では、建築課等が区役所ではなく別の庁舎に設置されている場合があります。

事前に役所に問い合わせて相談先を確認しておくと良いでしょう。

各自治体のホームページでは、都市計画や用途地域、道路の種別などを公表している場合があります。

「〇〇市 接道義務」、「〇〇市 用途地域」などの語句で検索すると自治体のホームページの該当箇所が出てくるので、調べてみましょう。

また、国土交通省の運営する全国都市計画GISビューア(※現在は試行版)でも都市計画区域や区域区分などを確認できます。

ただし、最新情報が更新されていなかったり、誤差によって正確な情報が見えにくかったりと、精度に問題があるかもしれません。

ホームページは大まかな情報を得るために使い、最終的には役所や専門家に相談しましょう。

建築士、行政書士や宅地建物取引士などの専門家に確認してもらうこともおすすめです。

理由は、専門的な知識に加えて役所では教えてもらえない実務上の経験、手続き上のコツを駆使して再建築できるかどうか、更に再建築不可物件だった場合の対処方法も提案してもらえるからです。

役所に確認して、接道義務を満たしていない場合に「どう処分すれば損をしないか」、「何か再建築する方法がないか」、「いくら位なら売却できるか」といった質問には教えてもらえません。

接道義務についても、隣接地を一部譲ってもらって接道義務を満たす、43条但し書き(現行法では43条2項)許可を受ける、開発許可を取って道路を付けるなどの提案はしてもらえません。

しかし、建築不可物件であることを確認したいわけではなく、最終的には建築不可物件という問題を解決したいため、役所の回答では不十分でしょう。

この点、専門家であれば土地の状況を確認した上で建築不可物件に対してどのような救済措置があるのか、手放す場合にはどうすれば高く売却できるかを相談できます。

そして、提案された内容の中からご自身にとって最適な方法を選択することができれば、建築不可物件の終局的な問題解決にたどり着けるでしょう。

接道義務を満たしていない建築不可物件の救済措置として、建築基準法43条「但し書き」(現行法では43条2項)の許可という手続きがあります。

43条但し書き許可は、建築基準法上の道路でない4m以上の農道や私道に接している場合、特別にその農道や私道からの接道義務を認める手続きで、許可を受ければ新たに建物の建築が可能となります。

許可を受けるための要件(道路幅員や道路の種類等)については特定行政庁により変わりますが、多くの場合は公表されています。

役所の公式サイトで確認するか、電話で問い合わせてみましょう。

43条但し書き許可を受けられる可能性があるかどうかは、役所の建築指導課等で確認できます。

とくに、過去に43条但し書きの許可を受けた実績のある道路であれば、簡単な認定手続きのみで許可不要というケースもあります。

接道義務を満たしていない場合でも、敷地に接している道路の幅員が4m以上であれば、過去に43条但し書きの許可を受けていないか、新たに許可を受けることができないかをチェックすると良いでしょう。

43条但し書きの申請が可能な場合は、境界確定測量、事前打合せ、申請書類・図面の作成等、専門的な知識が必要となりますので、建築士や行政書士への依頼がおすすめです。

再建築不可物件かを調べるのに必要な資料は次のとおりです。

役所や専門家への相談へ行く前にそろえておくと、相談がスムーズに進み、具体的な話を進めやすくなります。

ここで紹介する資料は、近隣の法務局またはオンラインの登記情報提供サービスで取得でき、1通331〜600円の手数料がかかります。

また、物件の場所を説明するためにグーグルマップなどの地図も印刷しておくと便利です。

登記事項証明書は不動産(土地・建物)に関する情報を記載した、法務局発行の書類です。

土地の登記事項証明書には下記の情報が記載されています。

建物の登記事項証明書の記載内容はこちらです。

法務局で請求する際には土地・建物の地番が必要となりますが、不明な場合には固定資産税課税明細書に載っていますので、事前に確認しておきましょう。

また、土地の登記事項証明書は必ず存在しますが、建物の登記事項証明書に関しては登記していない(未登記)場合があり、検索しても出てこない可能性があります。

未登記の場合には固定資産税課税明細書で建物の現状を証明することになります。

公図とは地図の一種で、土地の形状、地番、方位が描かれたシンプルな図面です。

敷地がどの道路に接しているか、隣接地との位置関係などが分かります。

建物の位置や構造物などが描かれていないため、住宅地図などと併用すると分かりやすくなります。

建物図面は、建物が土地のどの位置にあるかを示した図面と、建物の各階の形状と床面積を記載した各階平面図が一緒になっています。

敷地に接していれば道路や水路も描かれており、接道状況についても確認できます。

建物の登記事項証明書が無い場合には、建物図面は備え付けられていません。

地積測量図は、下記の土地に関する登記を行った際に備え付けられる測量図です。

地積測量図も、土地分筆登記などがされていない場合は備え付けられていません。

ここでは、再建築不可物件を所有するリスクについて解説します。

再建築不可物件は、その名のとおり再建築(建て替え)ができない物件です。

そのため老朽化しても同じ建物に住み続けざるを得ず、地震などで倒壊してしまう恐れがあります。

また、売却する場合には買主が自分の思うような建物を建てられないために相場価格での売却は難しいでしょう。

手放さない限りは老朽化が進み、倒壊のリスクは高くなり、毎年の固定資産税や維持費が積み重なっていくこととなります。

倒壊のリスクを避けるために更地にする方法がありますが、建物を解体すると土地の固定資産税が3倍以上になる恐れがあります。

住宅が建っている住宅用地の固定資産税は通常、200㎡までは小規模住宅用地として固定資産税については6分の1、都市計画税については3分の1に減額されています。

200㎡を超える面積については一般住宅用地として固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2に減額されています。

しかし、建物を解体するとこれらの特例措置が無くなり、200㎡以下の住宅用地であれば現在納めている額から固定資産税は6倍、都市計画税は3倍に上がってしまいます。

ただでさえ維持費が嵩む再建築不可物件ですが、更地にすることも更なる維持費の増加につながってしまいます。

再建築不可物件はデメリットが多いですが、資産価値を高める活用方法もあります。

再建築不可物件でも、下記の要件に該当する4号建築物については、建築確認申請不要で一定のリノベーションやリフォームが可能です。

【木造建築物】

【非木造建築物】

リノベーションやリフォームで耐震補強、建築確認申請が不要な規模で内装工事や間取り変更を行い、住み続けることも可能です。

ただし、2025年4月に建築基準法が改正される予定で、増改築に関する要件が厳しくなってしまいます。

具体的には木造2階建てまたは延べ床面積200㎡を超える木造平屋建ての建築物は新2号建築物という分類が作られ、増改築には建築確認申請が必要となります。

そのため、これまで可能だった接道要件を満たさない状態でのリノベーションやリフォームは、できなくなります。

現在、再建築不可物件のリノベーションやリフォームを考えている方は、できるだけ早めにリフォーム会社・工務店等に相談しましょう。

一戸建てであれば老朽化が進んでいる物件でも一定のニーズがあるため、賃貸物件にするという方法もあります。

入居者がいる限りは賃料収入があるために固定資産税をカバーでき、リノベーション費用として積み立てても良いでしょう。

賃貸であれば入居者には建て替えできるかどうかは関係ないため、耐震補強など必要最低限のリフォームだけ行って貸し出すことが可能です。

「再建築不可物件を建て替え可能にできるの?」と面食らうかもしれませんが、前述の43条但し書き(現行法では43条2項)許可を使えば建て替え可能な物件になります。

ただし、「敷地が建築基準法上の道路に接していない」ことを前提として、下記の要件が求められます。

上記に加えて、特定行政庁の規定した基準を満たした上で許可申請を行うこととなります。

43条但し書き許可が受けられるかどうかは、担当部署と入念な事前相談を行った上で判断されます。

しかし、敷地の接している道路が過去に43条但し書きの許可を受けていれば、再度許可を受けられる可能性は高いので、まずは過去の許可実績があるかどうかを調べましょう。

そして、最終的にご自身の敷地が43条但し書き許可を受けられるかどうかは、建築士・行政書士などの専門家に調査を依頼しましょう。

建築不可物件を売却するのであれば、専門業者に買取を依頼するのもおすすめです。

再建築不可物件は活用することは難しいため、一般の方の買い手がつきにくく、購入希望があったとしても思うような金額にならないことが現状です。

しかし、再建築不可物件に詳しい専門業者であれば購入して活用できる自信があるため、他よりも確実に、そして高値で買ってくれるでしょう。

再建築不可物件の売却時に考慮すべきポイントは次のとおりです。

本記事では、再建築不可物件の調べ方を解説しましたが、「自分で資料を揃えて、役所に行って調べるのは大変そう」と感じた方も多いのではないでしょうか?

そして、再建築不可物件だと分かったところがスタートで、そこからも、「どう活用するか」、「43条但し書き許可などの救済措置は受けられるのか」、などの方向性を考えなければなりません。

このような大変な手続きは避けて、どうにか高値で処分したいと考えている方は、是非、訳あり不動産相談所へご相談ください。

訳あり不動産相談所は建築不可物件をはじめ多くの訳あり不動産を買取り、再販・運用してきました。

その実績により豊富なノウハウを持っているため、敷地の状況に合わせた最適な活用方法をシミュレーションし、できるだけ早く・高値で買取いたします。

この記事の担当者

担当者③