再建築不可物件はどうすればいい?再建築可能にする裏ワザ6選や活用方法を解説!

「再建築不可物件って言われたけど、どうすればいい?」

再建築不可物件は建て直しや増改築ができず活用や売却のしにくい物件です。

しかし、再建築不可物件であっても活用方法や建築可能にする方法があります。

この記事では、再建築不可物件となる理由や活用方法・再建築可能にする裏ワザについて詳しく解説します。

目次

再建築不可物件とは?

再建築不可物件とは、今建っている建物を取り壊してしまうと、その土地に新しい建物の建築ができない物件を指します。

再建築不可物件になる要因はいくつかありますが、接道義務を満たしていないケースがほとんどです。

建物を建築する際のルールを定めた建築基準法では、「土地が幅員4m以上の道路に2m以上接する」という接道義務を課しています。

そのため、この接道義務を果たせない土地では建物の建築ができず、再建築不可物件となるのです。

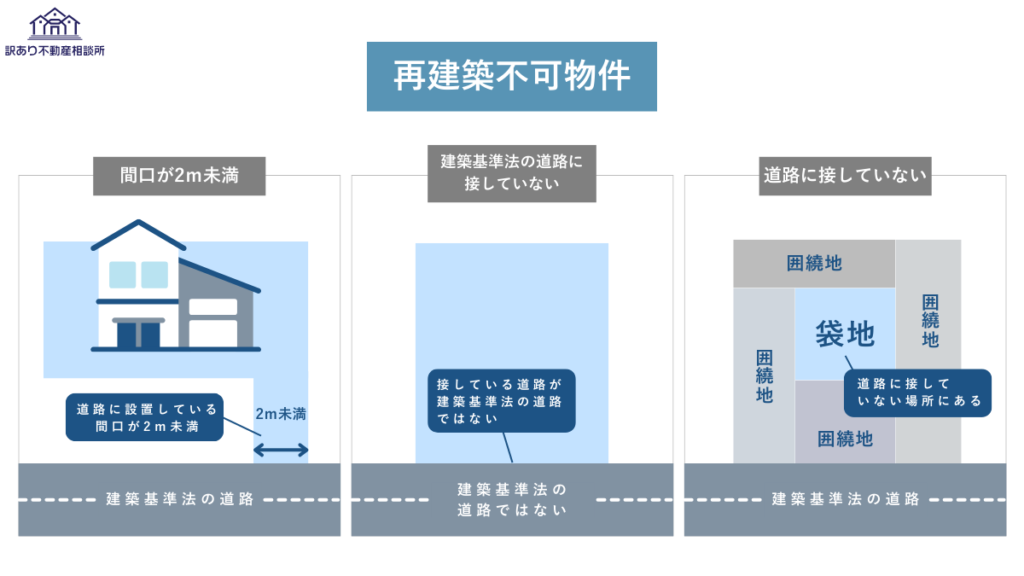

具体的には、以下のような土地が再建築不可に該当します。

- 道路に設置している間口が2m未満

- 建築基準法の道路に接していない

- 道路に接していない

道路に接している間口が2m未満

間口とは土地が道路に接している部分です。

接道義務では間口2m以上を必要としており、間口2m未満であれば再建築不可物件となります。

間口2m未満になる代表的な土地が「旗竿地」です。

旗竿地とは、奥にあるまとまった土地に向けて道路側から細い通路が伸びている形状の土地を指します。

ちょうど上空から見た形が竿に旗を指しているように見えることから旗竿地と呼ばれており、土地の分譲などで発生しやすい土地です。

旗竿地は間口が狭くなりやすく、2m以下というケースも珍しくありません。

建築基準法上の道路に接していない

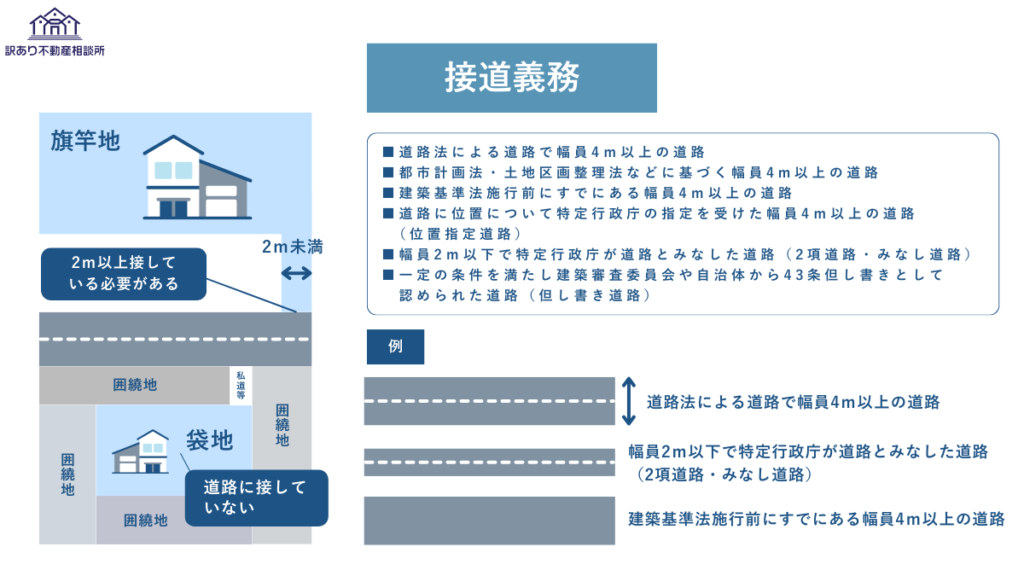

接道義務で求められる道路とは、どんな道路でもいいわけではなく「建築基準法上の道路」です。

具体的には、以下のような道路を指します。

- 道路法による道路で幅員4m以上の道路

- 都市計画法・土地区画整理法などに基づく幅員4m以上の道路

- 建築基準法施行前にすでにある幅員4m以上の道路

- 道路に位置について特定行政庁の指定を受けた幅員4m以上の道路(位置指定道路)

- 幅員2m以下で特定行政庁が道路とみなした道路(2項道路・みなし道路)

- 一定の条件を満たし建築審査委員会や自治体から43条但し書きとして認められた道路(但し書き道路)

たとえ間口が2m以上あっても、建築基準法上の道路に該当しない場合は接道義務を満たせません。

前面道路が私道や農道といったケースでは、建築基準法上の道路に該当しない可能性があるので、注意しましょう。

接している道路について調べたい場合は、自治体の建築関係窓口で確認できます。

道路に接していない

土地の四方を別の所有者の土地に囲まれている「袋地(無道路地)」は、そもそも道路に接していないため接道義務を満たせません。

池や河川・水路などを通らないと道路に出れない、崖があり土地と道路に著しい高低差がある場合は、「準袋地」と呼ばれ、こちらも道路に設置していないため再建築不可物件に該当します。

また、一見すると道路に接していてもその道路が建築基準法上の道路でない場合、道路に設置ていないとなってしまうのです。

そもそもなぜ再建築不可物件が誕生した?

現行の建築基準法が施行されたのは1950年です。

1950年以前に建築された建物は建築基準法に則って建築されたわけではないため、法律を満たしていない可能性が十分あり得ます。

接道義務以前の道路では幅員4m未満というケースは珍しくない点も、接道義務を満たせない大きな要因です。

また、建築時には接道義務を満たせていても、土地の分筆などで接道義務を満たせなくなるケースもあります。

とくに、土地分譲や区画整理の認識が今ほど厳密でないときに分筆されたケースでは、接道義務を満たしていない可能性もあるので注意しましょう。

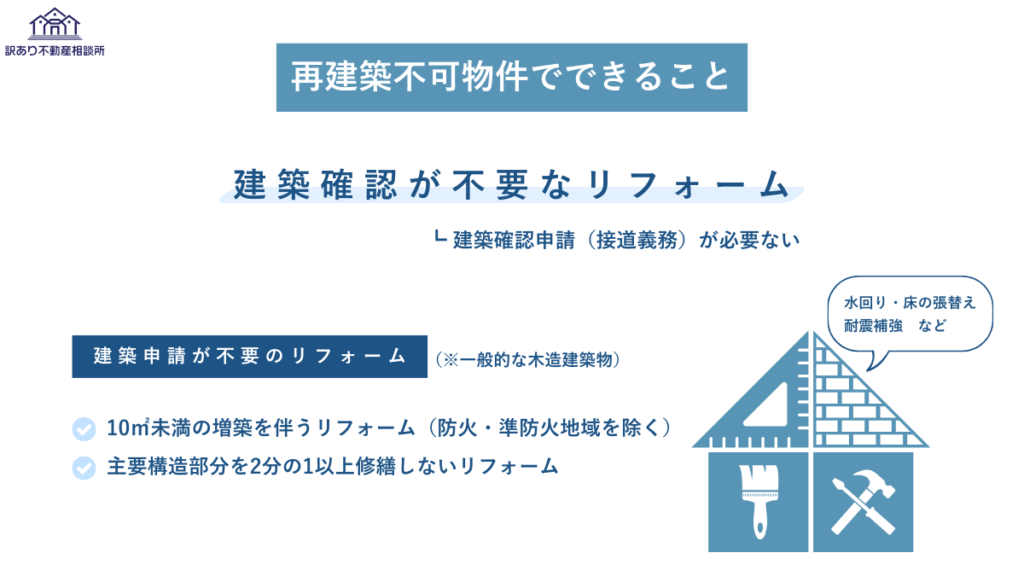

再建築不可物件でできること

接道義務が問題になるのは建築確認申請時になるため、建築確認が不要なリフォームであれは再建築不可物件でも可能です。

建築申請が不要なリフォーム

一般的な木造建築物の場合、以下のようなリフォームは建築申請が不要です。

- 10㎡未満の増築を伴うリフォーム(防火・準防火地域を除く)

- 主要構造部分を2分の1以上修繕しないリフォーム

なお、一般的な木造建築物の条件は以下の通りです(2024年時点では「4号建築物」に分類されます)。

- 2階建て以下

- 延床面積500㎡以下

- 高さ13m以下、軒高9m以下

なお、上記は木造建築物における4号建築物の条件ですが、木造以外の建物で以下の条件を満たす場合も4号建築物となり、先程ご紹介した一般的な木造建築物と同様に条件を満たせば建築確認申請不要となります。

- 平屋

- 延床面積200㎡以下

建物の条件を満たしたうえで、リフォームの建築確認申請が不要になる工事としては、例えば水回りの入れ替えやクロスや床の張り替えなどが挙げられます。

規模によっては耐震補強や断熱性向上などのリフォームも検討できますが、大規模なリフォームになる場合は難しくなります。

また、リノベーションであっても建築確認が不要な規模は可能です。

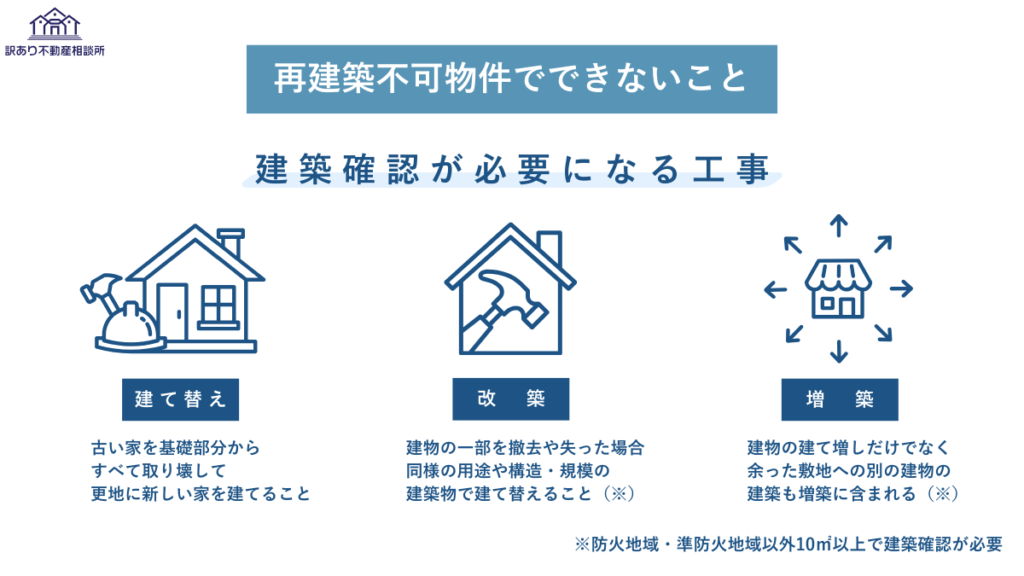

再建築不可物件でできないこと

建築確認が必要になる工事は再建築不可物件では実施できません。

具体的には、以下の工事が不可となります。

- 建て替え

- 改築

- 増築

建て替え

建て替えとは、古い家を基礎部分からすべて取り壊して新しい家を建てること、つまり更地に新しい家を建てることです。

建て替えでは建築確認が必要となるため、再建築不可物件では建て替えできません。

改築

改築とは、建物の一部を撤去や失った場合で、同様の用途や構造・規模の建築物で建て替えることです。

改築の場合、防火地域・準防火地域以外であれば10㎡までなら建築確認申請不要ですが、10㎡以上の改築では建築確認が必要となります。

防火地域・準防火地域に該当する場合は、10㎡以下であっても建築確認申請が必要となるので、改築できません。

増築

建物の建て増しだけでなく余った敷地への別の建物の建築も増築に含まれます。

増築は、改築同様に防火地域・準防火地域以外10㎡以上で建築確認が必要です。

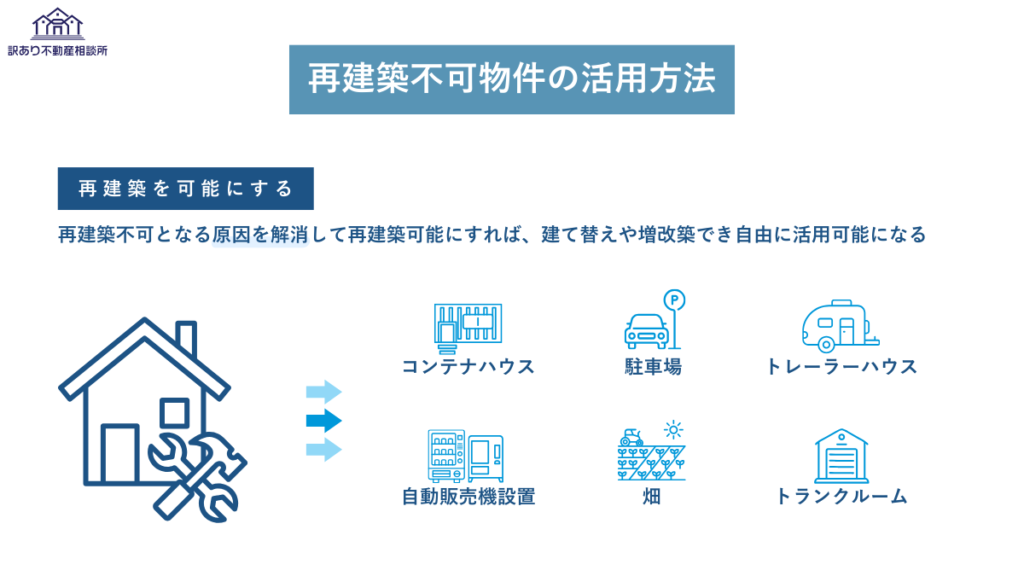

再建築不可物件の活用方法

再建築不可物件であっても、活用できないわけではありません。

以下のような方法での活用が検討できます。

再建築を可能にする

再建築不可となる原因を解消して再建築可能にすれば、建て替えや増改築ができるので自由に活用可能です。

例えば、間口が2m以下で再建築不可になっているなら隣地の買い足しなどで2m以上確保できれば、建築可能になります。

再建築可能な状況にすれば、自身で活用するだけでなく売却しても買主が自由に活用できるので通常の不動産同様に売却も検討できるでしょう。

再建築不可物件を建築可能にする方法は、後ほど詳しく解説するので参考にしてください。

コンテナハウス、トレーラーハウスを設置する

コンテナハウスとは、荷物を運ぶためのコンテナを活用した建築物です。

敷地内にコンテナハウスを建築し、居住用や貸し出しスペースとして活用する方法があります。

コンテナハウスは建築物に該当するため基本的には建築確認申請が必要になり、再建築不可物件では設置できません。

ただし、以下の条件を満たせば建築確認が不要になるため、再建築不可物件でも設置可能です。

- 床面積10㎡以下

- 防火地域・準防火地域でない

- 増築・改築・移転である(新築でない)

また、トレーラーハウスとは居住を目的としてけん引で動く住まいのことです。

トレーラーハウスは建築物に該当しないため、再建築不可物件でも設置できます。

初期費用も比較的安く、設置もしやすいというメリットもあり、居住用や貸し出し用などとして活用が検討できます。

しかし、トレーラーハウスであっても移動ができない・一定のサイズに満たない場合は、建築物や車両扱いとなるので注意が必要です。

駐車場にする

駐車場は建築物に該当しないため、再建築不可物件の活用法として適しています。

駐車場であれば設置費用を抑えやすく、立地によっては需要も期待でき収入にもつながるでしょう。

間口が狭く車の出入りが難しい場合は、バイク置場や駐輪場という方法も検討可能です。

ただし、駐車場は固定資産税が高くなる恐れがあります。

居住用の建物の建っている土地は固定資産税の軽減措置が適用できますが、居住用の建物のない駐車場は軽減が適用されず本来の税率で個性資産税が課税されるのです。

収益性や活用期間によっては固定資産税の負担が大きくなる点には注意しましょう。

畑にする

家庭菜園などが趣味であれば畑にするのもよいでしょう。

自分の趣味としてだけでなく、貸し農園として賃料収入を得ることも検討できます。

畑であれば初期費用もそれほどかからずにスタートできるという点もメリットです。

しかし、畑を適切に管理できないと雑草や害虫の発生などで近隣からクレームを受ける恐れがある点には注意しましょう。

自動販売機を置く

土地に自動販売機を設置して収益を得る方法です。

自動販売機を設置する場合、以下の2つの方法があります。

- 業者に土地を貸し出して運営を任せる

- 運営をすべて自分で行う

業者に土地を貸し出すのであれば、機械のメンテナンスや商品の補充などの手間がかかりません。

一方、商品の仕入れなどすべて自分で運営する場合は、手間はかかりますが収入を多くすることが可能です。

近年の自動販売機は飲料だけでなく食品など選択肢の幅も広く、立地や商品によっては収益性も高くなります。

ただし、自動販売機はゴミの放置による害虫や悪臭・たまり場になるといったリスクがあるため対策も同時に検討する必要があります。

トランクルームにする

トランクルームとは、コンテナを設置して荷物を置くスペースとして貸し出す方法です。

近年は、住居が狭く荷物を置けない一人暮らし世帯などからの需要も高まっており、立地が適していれば収益性も見込めるでしょう。

設置さえすれば、管理の手間やコストが比較的かからないというのもメリットです。

ただし、コンテナを設置するための間口が必要となるので、間口が狭く再建築不可物件となっているケースでは設置が難しい可能性があります。

再建築を可能にする方法6選

再建築不可物件でも、原因を解消することで建築可能になり通常の不動産と同じような活用が可能になります。

再建築不可物件を再建築可能にする方法としては、以下の6つが挙げられます。

- 隣地を一部買い取り接道義務を満たす

- 隣地を一部借りて接道義務を満たす

- 隣地と自分の土地を一部交換して接道義務を満たす

- セットバックを行って道幅を4mに伸ばす

- 位置指定道路の申請を行う

- 43条但し書き申請を行い再建築の許可をもらう

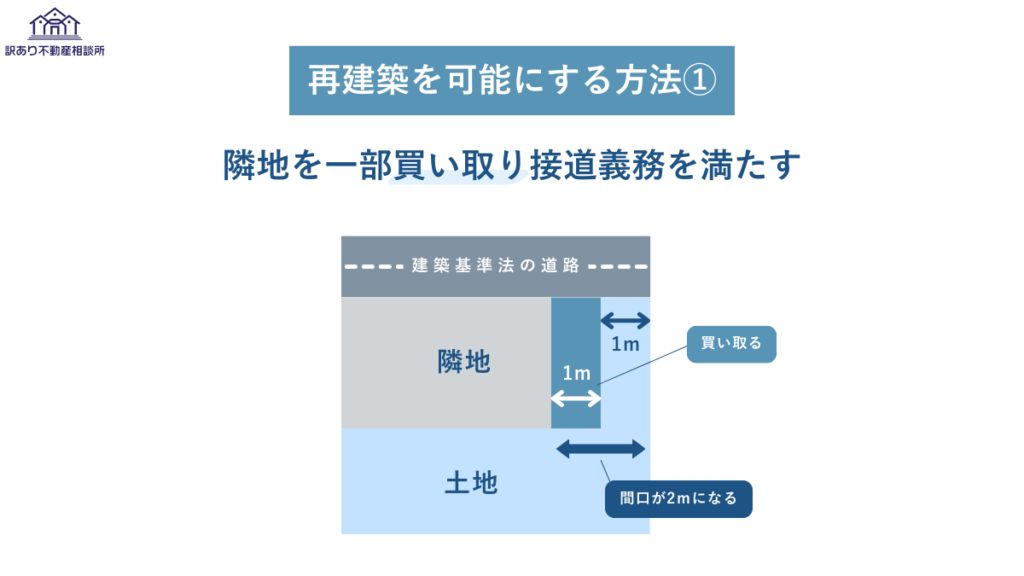

隣地を一部買い取り接道義務を満たす

間口が足りずに接道義務を満たせない場合で有効な方法です。

隣地の敷地の一部または全部を買い取りし、間口を2m以上確保できれば接道義務を満たせるので再建築可能になります。

例えば、間口が1.5mしかないなら間口0.5mの通路分を買い取ることで接道義務を満たせます。

また、そもそも道路に接していないケースでは、間口2m以上の通路部分の土地を買い取ることで再建築可能です。

ただし、隣地の買い取りは隣地の状況や隣地所有者との関係性によっても可否が異なります。

たとえ隣地に余裕がある場合でも所有者と関係性が悪いと買取できない可能性も高いので注意しましょう。

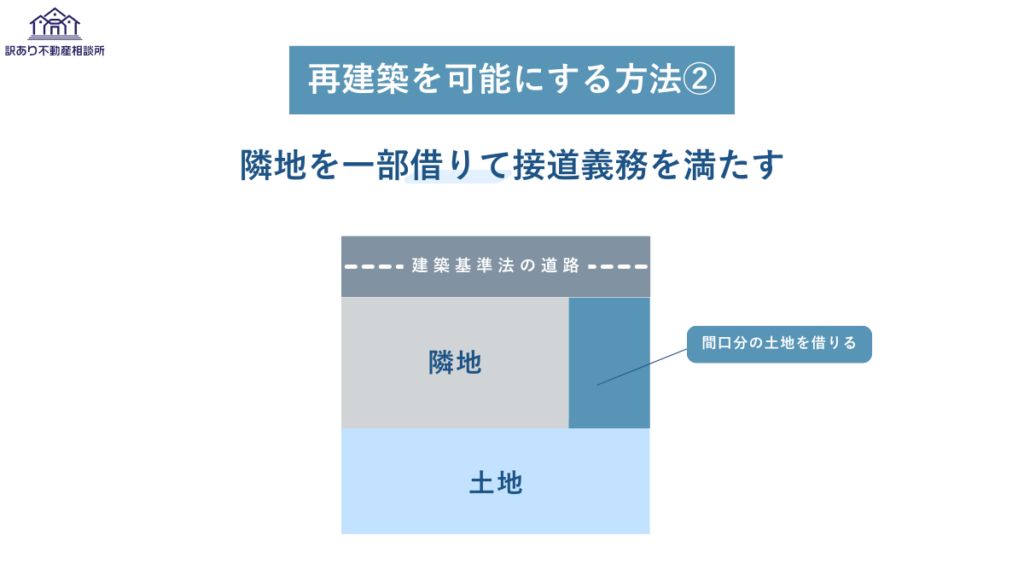

隣地を一部借りて接道義務を満たす

足りない間口を確保する方法としては、購入以外にも「間口分の土地を借りる」という選択肢があります。

土地を借り再建築後に土地を返却するので、隣地の所有者にとっても売却よりもハードルが下がるでしょう。

賃料は発生しますが、購入よりもコストを抑えやすいというメリットもあります。

なお、土地を借りる際には口頭でも契約が成立しますが、土地賃貸借契約書として書面に残すことが大切です。

口約束では言った・言わないでトラブルになりかねないので、契約書の作成だけでもプロに相談することをおすすめします。

また、購入同様に隣地の状況や所有者との関係性にも大きく左右される点にも注意しましょう。

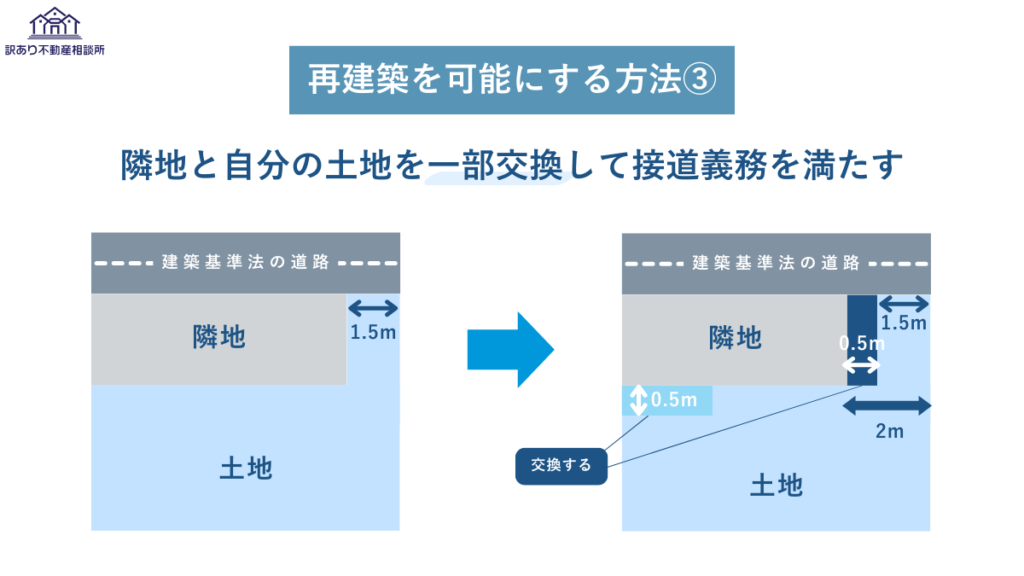

隣地と自分の土地を一部交換して接道義務を満たす

間口の足りないケースでは、足りない間口分を交換して取得する方法もあります。

例えば、間口1.5m奥の敷地までの距離2mであれば間口側の隣地の土地を0.5m×2mもらいます。

反対に、道路奥にある自分の土地0.5m×2m相当分を隣地の所有者に譲るという方法です。

交換であれば費用は基本的に発生しないため、コストを押さえて接道義務を満たせます。

ただし、自分の土地に交換できる余裕がなければ検討できません。

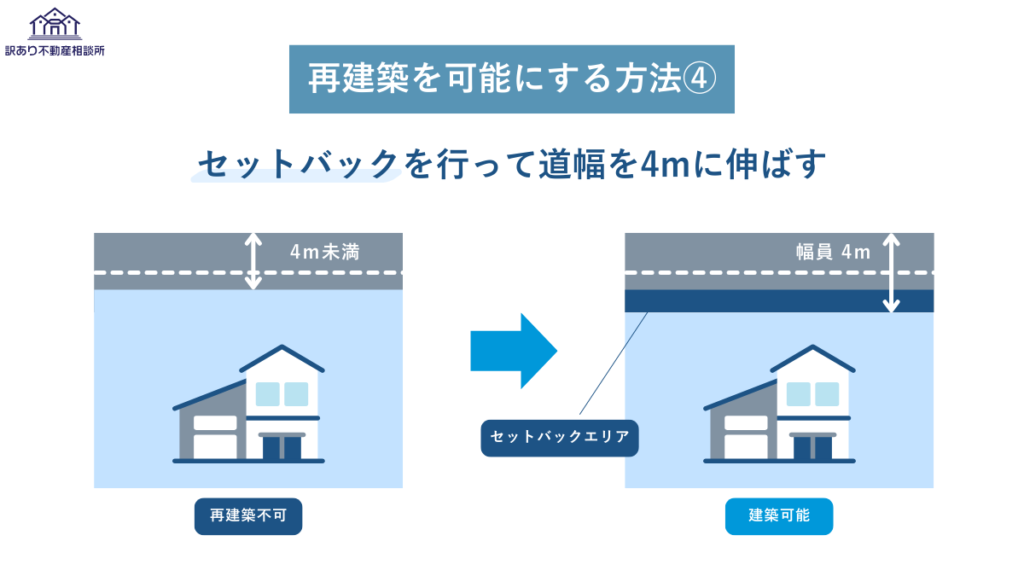

セットバックを行って道幅を4mに伸ばす

セットバックとは、土地と道路の境界線から自分の土地を一定距離後退させることで道路幅を確保する方法です。

具体的には、道路の中心線から両側にそれぞれ2mずつ敷地を後退させ、後退させた部分を道路して提供します。

前面道路が幅員4mに満たない「2項道路」や「みなし道路」等の場合に有効な方法です。

ただし、後退する距離については道路幅や道路反対側の土地の状況によって異なります。

また、セットバックした部分は建物を建築できないので有効活用できる敷地の面積が狭くなる点にも注意しましょう。

セットバックには費用もかかりますが、自治体によっては補助金が設けられているケースもあります。

セットバックで後退させる距離や補助金などについては、事前に自治体の窓口で確認するようにしましょう。

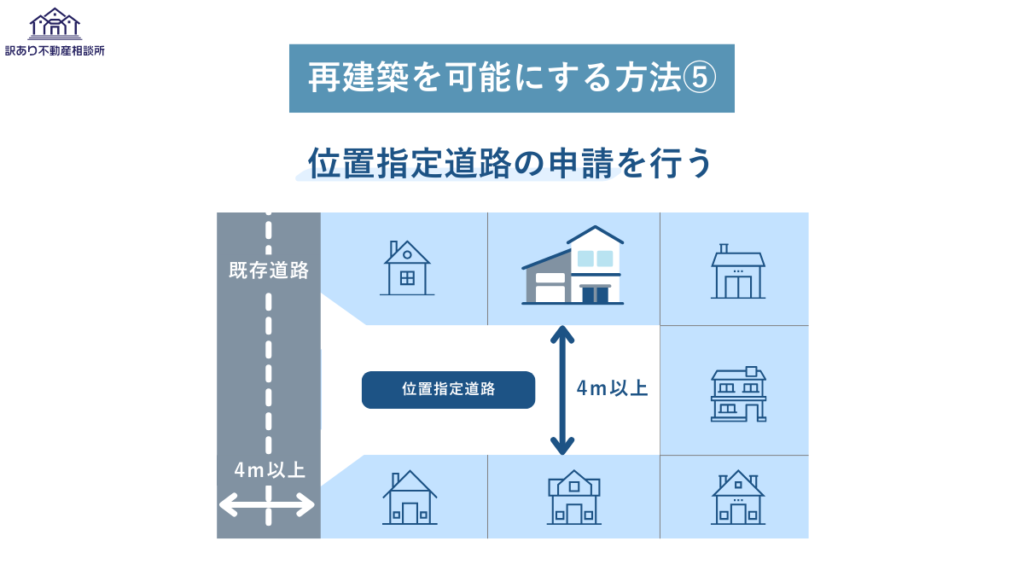

位置指定道路の申請を行う

位置指定道路とは、土地の一部を道路であると自治体から認められた私道です。

一般的には、分譲地などで接道義務を満たすために造成されるケースが多いでしょう。

位置指定道路として認められ、間口2m以上確保できれば再建築可能になります。

私道を位置指定道路にしたい場合、自治体の役場に相談して申請するとよいでしょう。

ただし、私道の所有者が複数いる場合は全員の合意が必要です。

また、位置指定道路として認められるには、幅員4m以上である以外にも舗装している・排水設備があるなど細かい条件がある点にも注意が必要です。

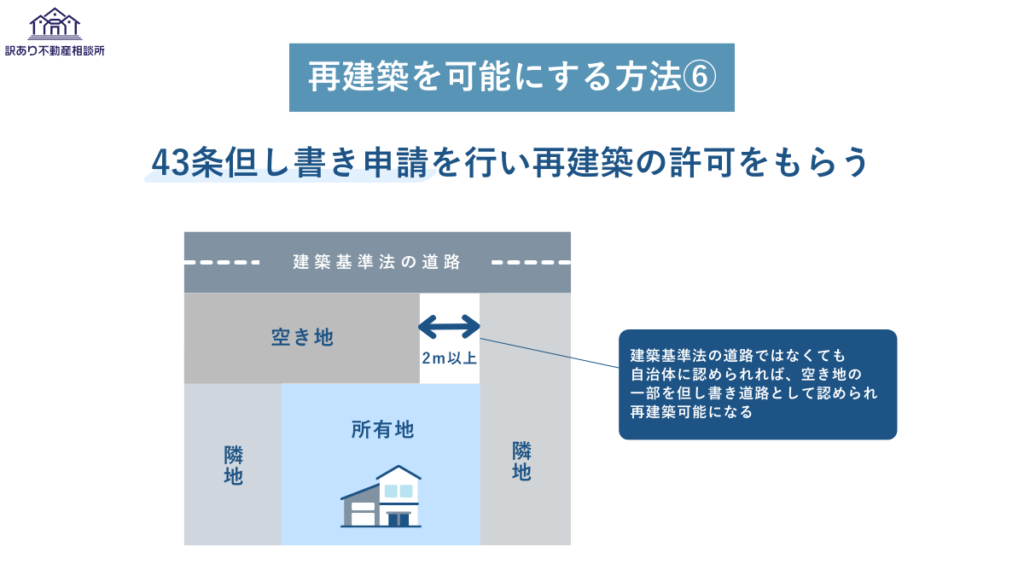

43条但し書き申請を行い再建築の許可をもらう

43条但し書き申請とは、建築基準法43条に基づいて接道義務を満たさない土地でも特例として建築を認めてもらう方法です。

建築基準法の道路ではなくても一定の基準をクリアすることで但し書き道路として認められ、再建築可能になります。

但し書き道路として認められる条件には、農道や公共用の道に2m以上接している、周囲に公園や緑地などの広い空き地がある・避難や通行に安全な幅員を持っているなどが挙げられます。

細かい条件は自治体によって基準が異なるので、申請前に確認するようにしましょう。

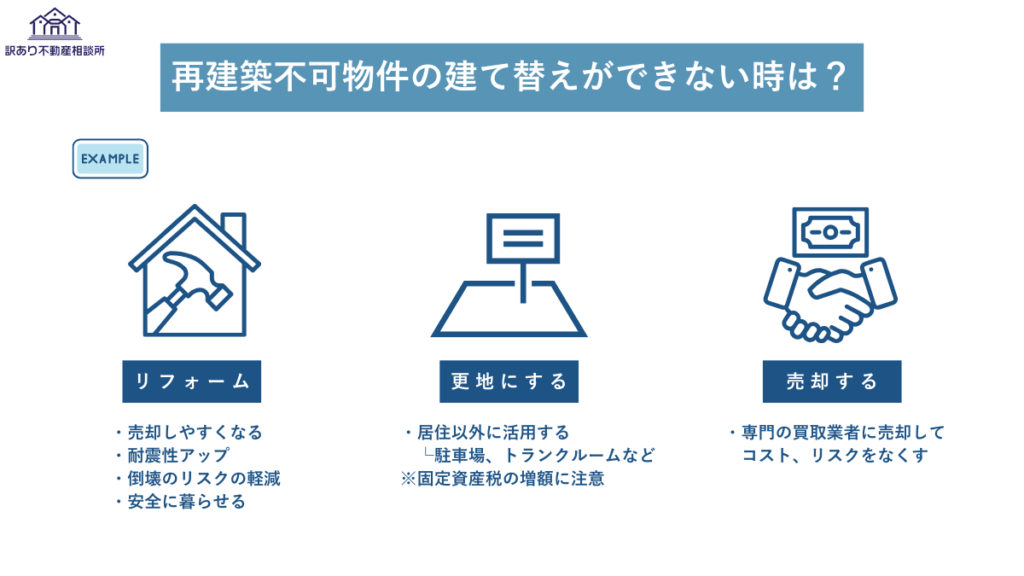

再建築不可物件の建て替えができない時は?

再建築不可の原因を解消できず建て替えできない場合は、以下のような活用を検討してみるとよいでしょう。

- リフォームを行う

- 更地にして活用する

- 専門の買取業者に売却する

リフォームを行う

再建築不可物件は建て替えはできませんが、リフォームは可能です。

建物をリフォームしてきれいな状態にすることで、快適に暮らせるだけでなく自分が住んだり売却したりすることが検討しやすくなるでしょう。

また、売却が難しい場合でも立地が良ければ賃貸としての活用も検討できます。

リフォームすることで、耐震性もアップし倒壊のリスクの軽減も図れるため、老朽化した物件でも安全に暮らすことが可能です。

更地にして活用する

老朽化した建物なら解体して更地で活用するのも一つの方法です。

前述した駐車場・トランクルーム・畑など更地から活用を検討するとよいでしょう。

ただし、居住用の建物を解体すると固定資産税の軽減措置が適用できず税額が跳ね上がる点には注意が必要です。

また、活用方法を検討する際には地域の需要などを徹底的にリサーチしたうえで選択しなければ、赤字になる恐れもあります。

専門の買取業者に売却する

活用の予定のない不動産は、所有していても固定資産税や管理費などコストばかりかかります。

また、老朽化した建物をそのまま所有していると倒壊して近隣に被害を出し損害賠償請求を受けるリスクもあります。

活用の予定のない物件であれば、売却するのがおすすめです。

とはいえ、再建築不可物件は仲介での売却がしにくい物件でもあり、不動産会社によっては取り扱ってくれないケースも少なくありません。

再建築不可物件の売却としては「買取」を視野に入れるとよいでしょう。

買取とは不動産会社が直接不動産を買い取ってくれる売却方法です。

仲介のように広告活動して買主を探す必要がなく、不動産会社との合意ですぐに売却できるので仲介で売却しにくい不動産でも売却の可能性が高くなります。

ただ、買取は仲介での売却よりも価格が落ちるというデメリットがあります。

とくに、再建築不可物件のように活用しにくい不動産はより価格が落ちる恐れがあるでしょう。

少しでも高く再建築不可物件を売却したいなら、訳ありの不動産を専門的に買い取る業者がおすすめです。

専門の買取業者であれば再建築不可物件の扱いに慣れており買取後の活用ノウハウもある事から、高値での売却も期待できます。

訳あり不動産相談所では、再建築不可物件の買取を積極的に行っています。

どうしても手放したい物件や他社で買い取ってもらえない物件など処分に困る不動産をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

再建築不可物件に関するよくある質問

最後に再建築不可物件に関するよくある質問をみていきましょう。

- 再建築不可物件は2025年からどうなる?

- 再建築不可物件のリフォームに補助金は出る?

- 再建築不可物件の相場は何割?

- 再建築不可物件の調べ方は?

- 再建築不可物件は最終的にどうなるの?

- 再建築不可物件に飲食店を建てられる?

再建築不可物件は2025年からどうなる?

2025年に建築基準法改正にともない、再建築不可物件のリフォームに影響が出る恐れがあります。

予定されている改正では、木造2階建て以下で延べ面積500平方メートル以下の「4号建築物」に関する特例が見直され、建築確認申請が必要な範囲が広がるとされています。

つまり、物件によっては今後リフォームができなくなる恐れがあるのです。

2025年の法改正については2025年1月時点では、内容が明確ではありませんので、今後の動向を注視するようにしましょう。

再建築不可物件のリフォームに補助金は出る?

再建築不可物件のリフォームに補助金が出るかは自治体によって異なります。

水回りのリフォームといった利便性を高めるリフォームでは補助金が出ないケースがほとんどでしょう。

一方、築年数の古い物件の耐震補強に関するリフォームであれば補助金が期待できます。

補助金については自治体のホームページや窓口で確認するとよいでしょう。

再建築不可物件の相場は何割?

再建築不可物件の仲介での売却相場は、同条件で建築できる物件の3~7割ほど下がると言われています。

ただし、立地や建物の状態、買主のニーズによっても価格は大きく異なります。

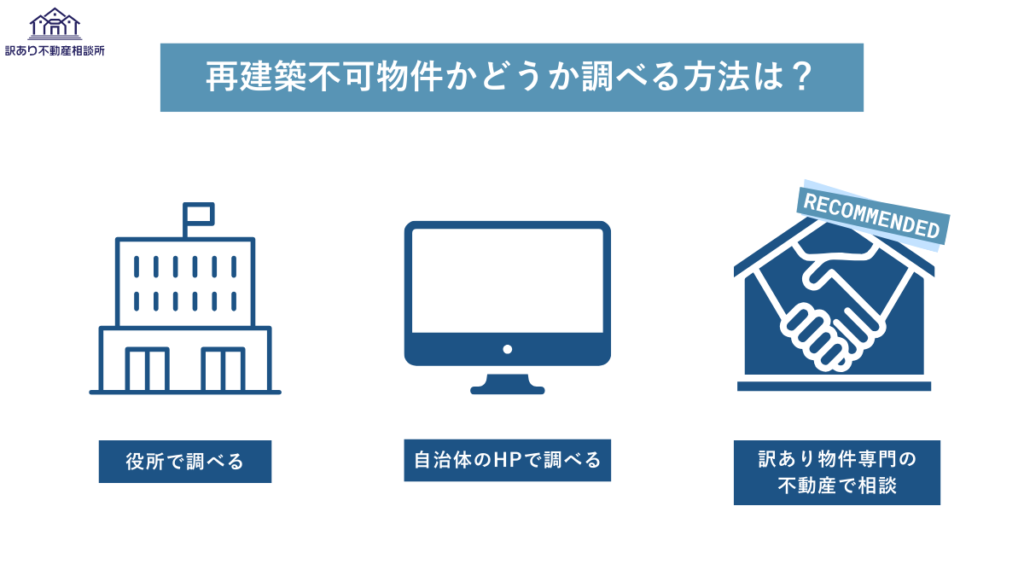

再建築不可物件の調べ方は?

再建築不可物件かどうかは、自治体の建築関係の窓口で調べることが可能です。

また、再建築不可物件を取り扱う不動産会社であれば調べてくれる場合もあるので相談するとよいでしょう。

再建築不可物件は最終的にどうなるの?

再建築不可物件となる原因を解消しなければ、いつまでも再建築不可のため、いずれ建物が老朽化し倒壊などのリスクがあります。

リフォームである程度きれいに安全にはできますが、建て直しできないのでリフォームを繰り返すにも限界はあるでしょう。

最終的には更地にするケースが一般的です。

再建築不可物件に飲食店を建てられる?

飲食店として新築することはできませんが、すでに建築されている物件をリフォームして飲食店とすることは可能です。

ただし、飲食店へのリフォームの場合、建築確認申請や用途変更が必要になるケースがあり、その場合は再建築不可物件では経営できません。

再建築不可物件でもキッチンカーの設置は可能なので、コンテナハウスやキッチンカーでの経営を検討するのも一つの手です。

再建築不可物件の買取なら訳あり不動産相談所!

再建築不可物件は、建て直しができないため活用の幅が狭くなります。

建て直しせずに活用するか、再建築できるように工夫して活用するかの選択肢がありますが、いずれにせよ手間は費用がかかります。

活用の手間やコストをかけたくない、活用の予定がないといったケースでは売却して手放すことを検討するとよいでしょう。

とはいえ、売却するにしても活用しにくいことから仲介での売却がしにくいため、訳あり物件専門の業者での買取を視野に入れることをおすすめします。

訳あり不動産相談所では、再建築不可物件を含め仲介で取り扱ってくれない物件など処分に困る不動産の買取を行っています。

「物件の処分に困っている」

「他社では相手にされなかった」

「とにかく早く手放したい」

再建築不可物件を含め、取り扱いの難しい土地の売却でお悩みの際は、訳あり不動産相談所にご相談ください。

この記事の担当者

担当者③