位置指定道路とは何? 2項道路との違いも徹底解説!

詳しく見る

位置指定道路は、行政より「この部分は道路である」という指定を受けた私道です。

位置指定道路は、建築基準法上の道路であり、接道要件を満たしていることから、建築物が建築できます。

しかし、条件を満たせていない場合、再建築が不可になることもあります。

本記事では、再建築が不可になる位置指定道路の条件やその解決法である、「セットバック」や「2項道路の認可」について解説します。

目次

位置指定道路とは、建築基準法第42条1項5号に該当する私道の一種です。

建築基準法の接道義務を満たすことを目的としています。

- 敷地が幅員4m以上の道路に対して2m以上接している(接道義務)

不動産会社などが戸建住宅などを建てるための土地を申請した後、特定行政庁(都道府県知事や市町村長)より位置の指定を受けて、新たに設けられた幅員4m以上の道です。

| 建築基準法 | 内容 |

|---|---|

| 第42条1項1号 | 道路法で定められた幅員4m以上の道路※国道、県道、市道、区道などの公道 |

| 第42条1項2号 | 都市計画法などで定められた幅員4m以上の道路 |

| 第42条1項3号 | 建築基準法の施行(1950年11月23日)前より現存する幅員4m以上の道路 |

| 第42条1項4号 | 道路法や都市計画法などで2年以内に施工予定の事業計画を有する特定行政庁が指定した幅員4m以上の道路 |

| 第42条1項5号 | 民間による建物の敷地目的での土地の申請後、特定行政庁より位置の指定を受けて新設された幅員4m以上の道路(位置指定道路) |

| 第42条2項(みなし道路) | 建築基準法の施行(1950年11月23日)前に建物が立ち並んでいた、幅員1.8m以上4m未満の特定行政庁より指定された道路 |

位置指定道路の要件は、建築基準法施行令第144条の四「道に関する基準」にて定められています。

ただし、自治体ごとに詳細が異なるケースがあるため、詳しくは、敷地の管轄となる市区町村役場に確認しましょう。

特定行政庁より位置指定道路として認定されている私道であったとしても、次のパターンに該当する場合には再建築不可となります。

位置指定道路の中には、幅員4m未満のものも見受けられます。

位置指定道路に対して幅員4m以上接することが、建築基準法の接道義務を満たす条件のひとつです。

幅員が4m未満の場合、位置指定道路の認定を受けていても再建築不可となってしまいます。

再建築不可を避けるためにも、位置指定道路に面した敷地を購入する際には、必ず幅員が4mあることを確認しましょう。

間口が位置指定道路に対して2m以上接していない場合も、再建築不可となります。

主に旗竿地にて起こり得るパターンです。

旗竿地の場合、間口となる通路が建築基準法上の道路に2m以上接していれば、奥のスペースに戸建住宅などが建築可能となります。

間口が2m未満の旗竿地のでは、軽微なリフォームは可能ですが、増改築や建て替えは認められません。

位置指定道路の認定は、申請時に提出された図面を基準としています。

そのため、時間の経過とともに、道路位置が変わってしまうケースも少なくありません。

調査の結果、幅員4m未満であることが発覚した際には、不完全な位置指定道路として扱われます。

不完全な位置指定道路を再建築可能とするためには、次の関係者とともに道路位置指定の範囲の確定協議が必須です。

他にも、後述するセットバックによって、再建築不可を回避する方法もあります。

位置指定道路で再建築不可の場合の対処法として考えられるのは、次の3つです。

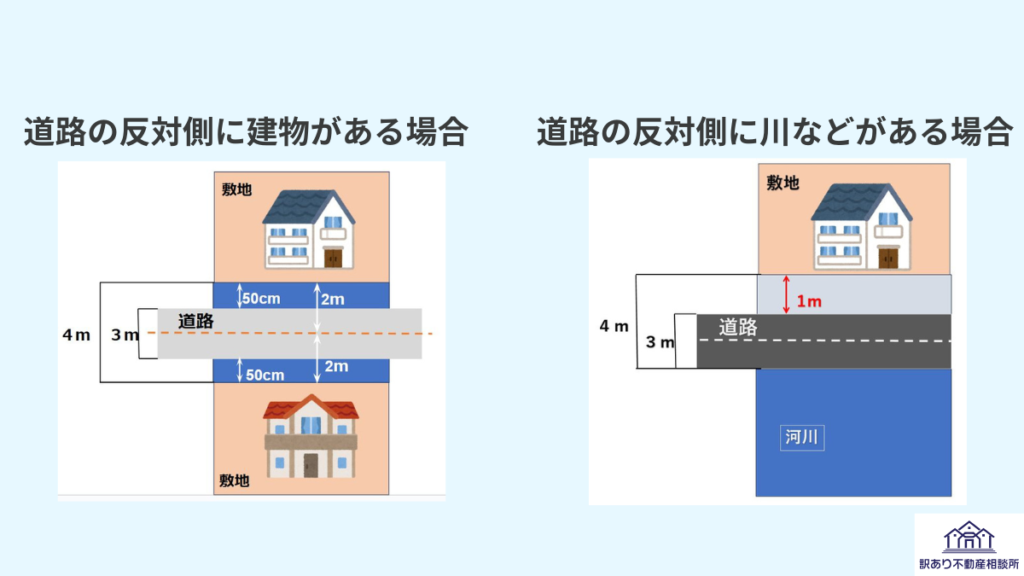

敷地に接する位置指定道路の幅員が4m未満の際には、セットバックが有効な手段となり得ます。

セットバックとは、前面道路の幅員が4m以上になるように敷地を後退させるものです。

向かいに建物がある物件の際には、道路の中心線より2m以上後退することで、再建築が認められます。道路の向かい側が河川や鉄道の線路などの場合には、前面道路の幅員が4m以上確保できる位置まで、敷地を後退する形です。

セットバックのために提供した土地は道路の扱いとなるため、バイクや自転車、花壇や物置などを設置することは認められません。

2項道路とは、建築基準法第42条2項に該当する道路の名称です。

「みなし道路」とも呼ばれます。

建築基準法が施行された1950年11月23日以前の建物(2棟以上)が面する、特定行政庁に指定された幅員1.8m以上4m未満の道路です。

2項道路の認可を受けるためには、以下のすべての関係者からの同意および同意書の作成が必要不可欠です。

すべての関係者から同意を得た上で、特定行政庁に次の資料を提出します。 ※福島県福島市の場合

ただし、2項道路に接する土地で建築を行う場合には、セットバックを行い、道幅が4m以上となるようにしなければいけません。

セットバックや2項道路の認可申請には、位置指定道路(私道)関係者全員の同意が求められます。

同意を得る過程で、近隣トラブルに発展するケースもあるかもしれません。

時間はもちろんのこと、セットバックの工事費用も発生します。

お手持ちの物件が再建築不可の位置指定道路に接している場合、専門の買取業者に買い取ってもらうのもひとつの方法です。

訳あり不動産相談所は、位置指定道路を含む再建築不可物件の買取にも対応しています。

位置指定道路や2項道路の認可申請は、法律に関する知識や経験が伴うため、専門家でないと難しい部分があるのは否めません。

手続きを行う前に、訳あり不動産相談所にお問い合わせください。

ここからは、位置指定道路のセットバックに関するよくある質問と、その回答を紹介します。

セットバックの費用は、建て替えをする敷地の所有者が支払うことが基本です。

セットバックは、敷地に面する道路の幅員を4m以上にすることを目的として行われます。

向かいに建物が所在する際には、互いの敷地が道路の中心線より2m以上後退させる形です。

この場合は、向かいの建物の敷地の所有者も、セットバック工事費用の負担が生じます。

ただし、地域の再開発事業などで、敷地のセットバック部分を公道に提供する場合に限り、都道府県や市区町村自治体がセットバック費用の負担主です。

自治体によっては、セットバックに関する助成金が受けられます。

たとえば、次の自治体では「狭あい道路拡張整備」を推奨しています。

助成金については、所轄の市区町村役場の公式サイトを確認してください。

建築基準法の接道義務を満たしている敷地であれば、建て替えや増改築の際のセットバックは不要です。

敷地に面している道路が、幅員4m以上の公道(国道、都道府県道、市区町村道など)の場合には、セットバックを考慮する必要はありません。

ただし、位置指定道路のように私道を道路として過去に認可した際には、現況が再建築可能であるかどうかの調査が求められます。

セットバックが必要かどうかについては、物件の所在する市区町村役場の窓口(建築課など)に問い合わせてみましょう。

軽微なリフォームであれば、再建得不可物件でもセットバックなしでできます。

これから購入する物件であれば、建築基準法の再建築可能な条件に該当しているかを確認しましょう。相続などで受け継いだ不動産も同様です。

ここまで、再建築不可の位置指定道路の解決法を紹介してきました。

セットバックや2項道路の認可申請には、私道の関係者全員の同意が求められます。

いずれの解決法も、認可までの時間や、セットバック工事の費用がかかるのは確かです。

位置指定道路や旗竿地などの再建築不可物件は、専門の買取業者に依頼することで、早期の現金化や問題の解決が可能になります。

訳あり不動産相談所では、再建築不可物件を含め仲介で取り扱ってくれない物件など処分に困る不動産の買取を行っています。

「物件の処分に困っている」

「他社では相手にされなかった」

「とにかく早く手放したい」

再建築不可物件を含め、取り扱いの難しい土地の売却でお悩みの際は、訳あり不動産相談所にご相談ください。

この記事の担当者

担当者③