再建築不可物件はどうすればいい?再建築可能にする裏ワザ6選や活用方法を解説!

詳しく見る

敷地設定とは、建築基準法の接道義務を満たしていない再建築不可物件を、建て替え可能にするための方法のひとつです。

古い住宅を所有している方や、相続した土地が再建築不可だった場合「どうにかして活用できないか?」と悩むこともあるでしょう。

そのような状況で活用できるのが「敷地設定」です。

隣地の一部を「敷地」として扱うことで接道義務を満たし、自治体の許可を得られれば再建築が可能になるケースがあります。

この記事では、敷地設定の基本から具体的な手続き、メリット・デメリット、代替案まで詳しく解説します。

敷地設定とは、隣接する土地を自分の敷地として申請し、自治体の許可を得ることで再建築を可能にする方法です。

では、この敷地設定がどのように機能するのか、具体的に見ていきましょう。

建物を新築・改築する際に必要となるのが「建築確認申請」です。

これは、建築基準法や地域の条例に基づいて建物の安全性や適法性を自治体に確認してもらう手続きです。

申請が認められると「建築確認済証」が発行され、工事を進めることができます。

しかし、建築基準法では「幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していること」が接道義務として定められており、この条件を満たしていない土地では建築確認申請が通りません。

そのため、接道義務を満たしていない物件は「再建築不可物件」となり、建て替えが制限されてしまいます。

この問題を解決する手段のひとつが「敷地設定」です。

敷地設定をすることで、再建築不可物件が接道義務を満たした敷地として認められる場合があり、その後、建築確認申請を行うことが可能となります。

例えば、接道義務を満たしていない物件でも、隣接する私道を敷地設定することで「幅員4メートルの道路に2メートル以上接する」という基準をクリアできるのです。

敷地設定が必要となる最大の理由は、建築基準法第43条で定められた「接道義務」を満たすためです。

接道義務とは「幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ建物を新築・建て替えできない」というルールです。

この規定は、消防車や救急車といった緊急車両がスムーズに出入りできるようにするためや、住民の安全な避難経路を確保するために設けられています。

敷地設定が必要となるのは、主に以下のようなケースです。

例えば、道路に1メートルしか接していない土地の場合、隣接する土地の所有者に同意を得て1メートル分を敷地設定すれば、建築確認申請が認められる可能性が生まれます。

接道義務を満たすためには、法律の基準を理解し、隣地所有者との良好な関係を築いておくことが大切です。

敷地設定が建築確認申請で認められる仕組みは、建築基準法の特徴に由来しています。

建築基準法では「土地の所有権」については問われず、「建物の構造や安全性が法的基準を満たしているか」に重点が置かれています。

つまり、隣地の土地を敷地設定した設計図が建築基準法上の条件を満たしている場合、建築確認済証が交付される可能性があるのです。

しかし、土地の所有者の同意を得ずに敷地設定を行うと、民事上や刑事上の問題が発生することがあります。

敷地設定は再建築不可物件を活用するために有効な手段ですが、土地所有者との合意形成を怠ると大きなトラブルにつながるため、慎重な手続きが必要です。

敷地設定を正しく行うためには、いくつかの重要な手順を順を追って実施する必要があります。

以下では、具体的なステップを説明します。

敷地設定を進める際の最初のステップは、隣接する土地の所有者から同意を得ることです。

この同意がなければ、後にトラブルが発生するリスクが高まります。

無断で隣地を敷地として設定してしまい、後で発覚すると、不動産侵奪罪として罰せられる可能性があります。

所有者と直接話し合い、計画内容を丁寧に説明することが大切です。

長年の隣人関係が良好であれば、スムーズに話が進むことも少なくありません。

次のステップは、建築確認申請に必要な書類を準備することです。

必要書類には、建築計画概要書、敷地を示す図面、隣地所有者の同意書などが含まれます。

これらの書類に記載する情報は正確でなければならず、記入ミスがあると申請が却下される場合もあります。

専門的な内容が多いため、建築士や不動産業者に相談するのも有効な手段です。

書類がそろったら、自治体の窓口や指定の検査機関に提出します。

審査期間は自治体によって異なりますが、概ね30日から60日程度かかることが多いです。

審査では建築基準法や自治体の条例に基づいて、建築計画が適正かどうか確認されます。

申請が承認されると「建築確認済証」が交付されます。

これを受け取って初めて工事が開始できます。

工事完了後には完了検査を受け、問題がなければ「検査済証」が発行され、建物の使用が可能です。

この段階で、敷地設定が完了します。

敷地設定には、再建築不可物件を活用するうえでさまざまなメリットがあります。

ここでは、代表的な2つのポイントを解説します。

敷地設定は、隣地の一部を購入する場合やセットバックを実施するよりも費用が安く済むことが大きな魅力です。

隣地の購入では数百万円単位の費用がかかる場合もありますが、敷地設定なら数十万円で手続きを進められるケースが一般的です。

例えば、接道義務を満たすために隣地を購入すると、土地の価格や仲介手数料、登記費用などが発生します。

一方で、敷地設定では土地の取得自体は伴わず、隣地所有者の同意を得ることで手続きが完了します。

そのため、資金的な負担を大幅に軽減できるのです。

もう1つのメリットは、敷地の有効面積を維持できる点です。

セットバックを行う場合、道路の幅を確保するために敷地の一部を後退させる必要があり、その結果、建築可能な面積が減少します。

敷地設定で接道義務をクリアする場合、敷地自体の形状はそのままで、新たに建て替え可能な土地として認められます。

このように、土地の面積を維持しつつ再建築が可能になることは、住まいの快適さや資産価値の観点からも大きな利点となるでしょう。

敷地設定にはメリットが多い一方で、いくつかのデメリットや注意点もあります。

事前に理解しておくことで、後々のトラブルを回避できます。

敷地設定では、隣地の土地を自分の敷地として建築確認申請を行うため、隣地の所有者との関係が重要です。

法律上は、隣地所有者の同意がなくても建築確認申請が可能ですが、後からトラブルに発展するリスクがあります。

無断で隣地を敷地設定して建築確認申請を通しても、後から所有者が気付いて、裁判を起こす可能性があります。

トラブルを避けるためには、以下のポイントに注意しましょう。

敷地設定を進める際には、自治体の条例にも注意を払う必要があります。

建築基準法を満たしていても、自治体ごとに独自の規制を設けている場合があるためです。

自治体の規定を知らずに建築工事を完了した結果、検査済証が交付されず、建物が法的に認められなかった事例もあります。

自治体の条例を確認するために、以下の手順を参考にしてください。

敷地設定が難しい場合や、隣地所有者から同意を得られなかった際には、代替となる手段がいくつか存在します。

ここでは、その具体的な方法を紹介します。

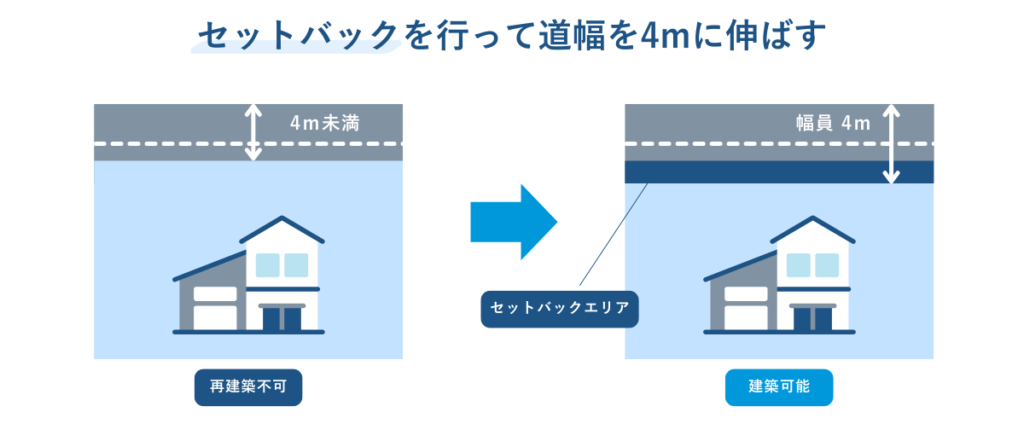

セットバックとは、前面道路が建築基準法で定められた4メートル以上に満たない場合に、敷地を後退させて接道義務をクリアする方法です。

具体的には、道路の中心線から2メートル以上の距離を確保する必要があります。

例えば、前面道路の幅が3メートルしかない場合、敷地を50センチ後退させることで再建築可能になります。

セットバックを行う際には、自治体に相談して後退距離を確認し、測量士に依頼して正確なラインを決定します。

工事費用は一般的に10万〜50万円程度かかることがありますが、隣地所有者との交渉が不要で、比較的スムーズに再建築が可能になります。

ただし、セットバックによって敷地面積が減少し、建物の規模が小さくなる可能性があるため、事前に十分な検討が必要です。

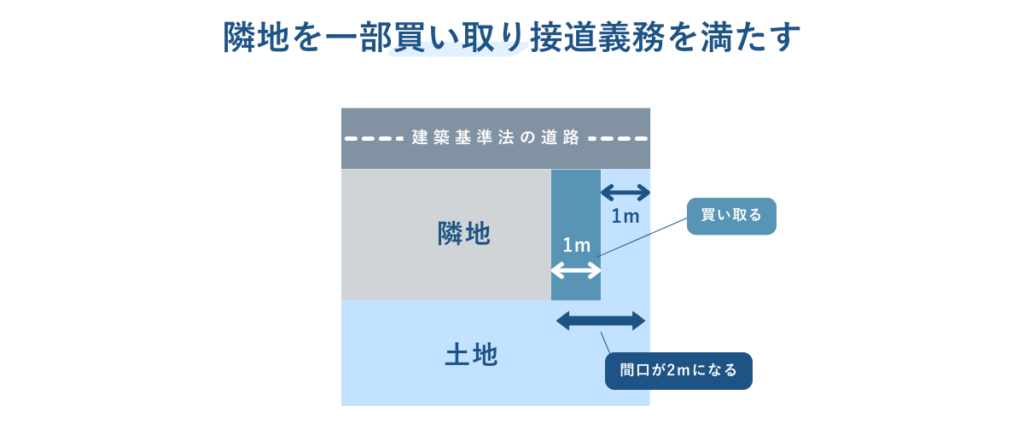

接道義務を満たすために、隣地の一部を購入する方法もあります。

例えば、道路に接している部分が1.5メートルしかない場合、隣接する土地の50センチを購入して間口を2メートルにすることで、再建築が可能になります。

この方法の手順は以下の通りです。

購入費用は土地の相場によりますが、測量費や登記費用を含めると数十万円以上かかる場合があります。

隣地の一部購入は、所有者が必ずしも土地の売却に応じるとは限らないため、事前のコミュニケーションが大切になるでしょう。

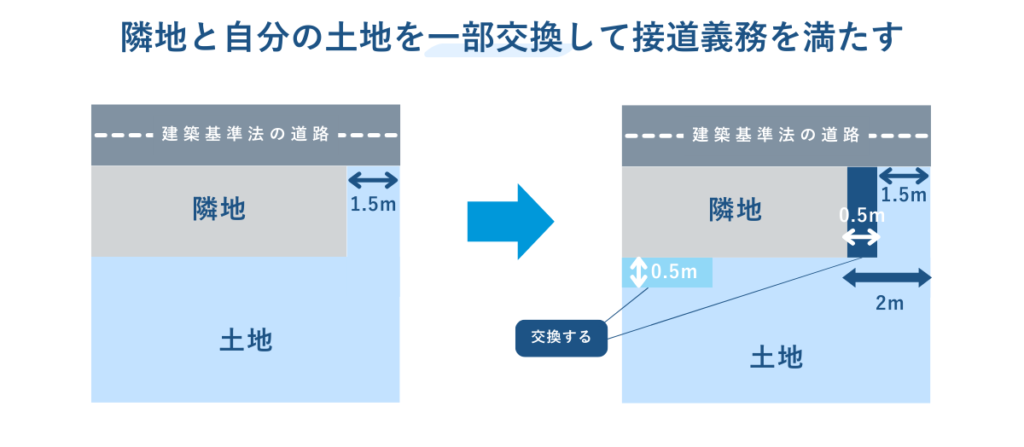

隣地との等価交換は、接道義務を果たすために、自分の土地の一部と隣地の土地を交換する方法です。

例えば、敷地の奥にある使っていない土地と、接道部分の土地を交換することで再建築が可能になります。

この方法手順は以下の通りです。

等価交換は費用がかからず、敷地面積を減少させる必要もありませんが、土地の形状が変わることで活用方法が制限される場合があります。

また、隣地所有者との信頼関係が重要となるため、十分な話し合いが求められるでしょう。

敷地設定がどうしても難しい場合や、隣地所有者から同意を得られないときには、別のアプローチが必要です。

ここでは、主な対応策を4つ紹介します。

再建築が難しい場合でも、既存の建物をリフォームすることで住宅の機能や価値を向上させることが可能です。

再建築不可の物件でも、内部の改修や外壁の修繕、水回りの設備更新などは問題なく行えます。

例えば、築30年以上の古い家でも、キッチンや浴室、トイレを最新の設備に交換すれば、快適な住空間に生まれ変わります。

フルリフォームを実施する場合、500万円〜1,000万円程度かかることがありますが、新築に比べると費用は抑えられるでしょう。

また、リフォームによって物件の見た目や機能性が改善されることで、将来的に売却する際にも買い手が付きやすくなる可能性があります。

予算や改修内容を専門業者としっかり相談し、計画的に進めることが重要です。

再建築が難しい物件を売却する際、まず検討したいのが周辺の土地所有者への売却です。

隣接する土地の所有者にとっては、自分の土地を広げるための良い機会となるため、交渉が成立しやすいケースもあります。

売却を検討する際は、隣地所有者に手紙や直接の訪問で打診するなど、早めにコンタクトを取ることが大切です。

特に私道を共有しているような関係性がある場合、互いにとってメリットがあるため話が進みやすいかもしれません。

売却価格は、周辺地域の相場を参考にしたうえで、必要であれば不動産会社に査定を依頼して決定すると良いでしょう。

売却後は固定資産税の支払い負担がなくなり、維持管理の手間もなくなります。

「空家バンク」とは、自治体が運営する空き家情報の登録制度で、空き家を探している人に物件情報を提供するサービスです。

再建築不可物件であっても、地域によっては古民家再生や地方移住の需要が高いため、買い手が見つかる可能性があります。

空き家バンクを利用する流れは次の通りです。

近年、地方移住の人気が高まっていることから、都市部にある再建築不可物件だけでなく、地方の物件にも注目が集まっています。

活用されずに放置されている空き家が、移住者にとって魅力的な住まいに変わる可能性があります。

再建築不可物件を早く売却したい場合は、訳あり物件に特化した不動産業者に相談するのも有効です。

通常の不動産会社では再建築不可物件は売却が難しいとされがちですが、専門業者は活用ノウハウを持っているため、スムーズに売却できる可能性があります。

売却を進める際には、複数の業者に査定を依頼し、査定額や対応を比較することが大切です。

また、手数料や契約内容をしっかり確認し、納得のいく条件で契約を結ぶようにしましょう。

再建築不可物件であっても、収益物件や駐車場、倉庫などに転用できるため、買い手が見つかることも少なくありません。

特に都市部では狭小地でも活用価値が高い場合があるため、不動産業者への相談を検討してみる価値があります。

この記事の担当者

担当者③