再建築不可物件はどうすればいい?再建築可能にする裏ワザ6選や活用方法を解説!

詳しく見る

「再建築不可物件を相続することになった」「相続した土地が再建築不可物件だった」と、お困りの方もいるのではないでしょうか。

再建築不可物件とは、建て替えや増改築が法的に認められない不動産です。

老朽化した建物も少なくないため、相続時にはマイナスの遺産となることもあります。

ここでは、再建築不可物件を相続した場合のリスクや注意点、および対処法を解説します。

目次

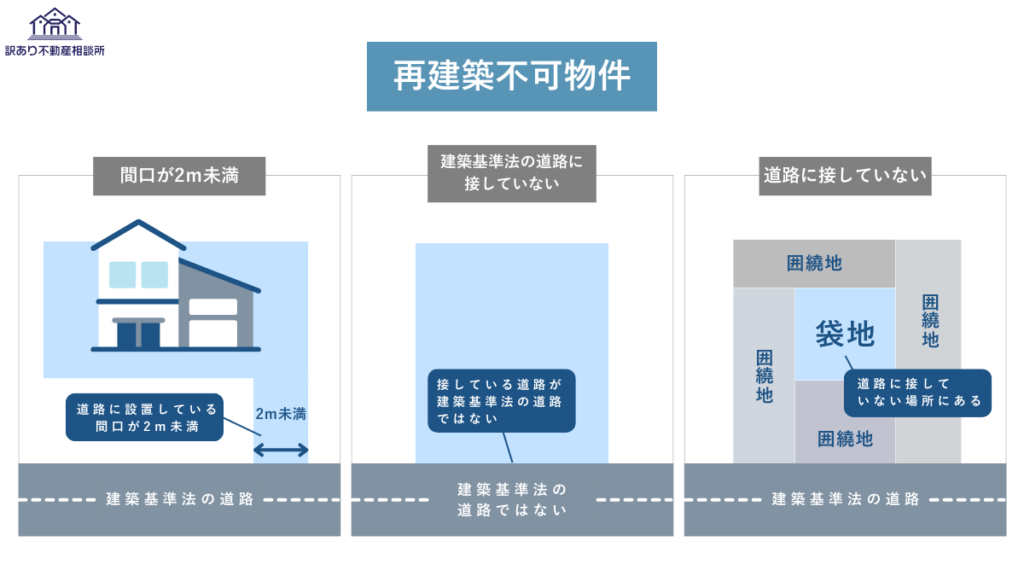

再建築不可物件には、建築基準法の接道義務を満たしていない土地および建物が該当します。

接道義務

敷地が幅員4m以上の道路に対して2m以上接している

もしくは、市街化調整区域に所在する土地と建物です。

市街化調整区域の建物は、所轄の自治体(市区町村)への開発許可を得ることで、建て替えや増改築が可能となります。(都市計画法第34条)

土地のセットバックや隣地の購入によって、建築基準法の接道義務を満たすのも現実的な対処策です。

再建築不可物件を相続することで、以下の5つのリスクを負うことが想定されます。

再建築不可物件は、軽微なリフォームを除き、建て替えや増改築が認められません。

再建築不可物件の多くは、建築基準法(1950年制定)の施行前に建てられたものです。

単純計算で築70年以上経っているため、老朽化は避けられません。

自然災害や火災などで建物に居住できなくなった際には、解体して更地にせざるを得ないでしょう。

再建築不可の更地は、駐車場など用途が限られるため、不動産収入もあまり期待ができません。

前述したように、多くの再建築不可物件は、築年数70年以上の建物です。

災害などで屋根の瓦や外壁が落下したり、建物そのものが倒壊する危険性があります。

近隣の建物に損傷を与えたり、通行人に怪我をさせてしまった際には、多額の損害賠償が求められるかもしれません。

建て替えができないなら更地にすれば良いのでは?と、考える方も多いと思います。

ところが、更地にした際の固定資産税や都市計画税は、建物を有している状態の最大6倍になるため、所有者への負担が増してしまいます。

固定資産税および都市計画税は、土地に建物があることで、軽減措置が受けられる仕組みです。

| 税金の名称 | 軽減措置 | |

|---|---|---|

| 小規模住宅用地 ※200㎡以下 | 固定資産税 | 固定資産税評価額×6分の1 |

| 小規模住宅用地 ※200㎡以下 | 都市計画税 | 固定資産税評価額×3分の1 |

| 一般住宅用地 ※200㎡超 | 固定資産税 | 固定資産税評価額×3分の1 |

| 一般住宅用地 ※200㎡超 | 都市計画税 | 固定資産税評価額×3分の2 |

固定資産税や都市計画税は、土地や建物を所有している限り、毎年納めることになります。

再建築不可物件の場合、更地にする際にも税負担を考慮する必要があるでしょう。

再建築不可物件は、建物の評価額が周辺相場よりも低くなる傾向があるのは否めません。

建て替えや増改築ができない(※軽微なリフォームは可能)ため、用途が限られることがその理由です。

駅チカなどの好立地であれば、不動産投資物件としての需要があるかもしれませんが、そうでない場合には、売却に苦労することもあります。

相続税の納付などで早期の現金化を図りたい際には、専門の不動産業者への買取も視野に入れましょう。

相続した再建築不可物件をそのままにしておくと、税金や倒壊リスクなどを子孫に負担させることになります。

相続放棄をすれば良いのでは?と、考える方もいるかもしれませんが、2024年4月より相続登記が義務化されているため、相続人の誰かが引き継がざるを得ません。

長い期間放置してしまうと、その分上述したリスクが高まるので、万一再建築不可物件を相続するとなった場合は、早めに法律や不動産の専門家に相談しましょう。

ここからは、再建築不可物件を相続した際の税金および費用について解説します。

不動産の相続では、次の税金や費用が発生します。

なお、司法書士へ相続登記の手続きを依頼する場合は、上記とは別に報酬が発生します。

相続登記については、以下の記事で詳しく解説しています。

参考:相続登記にかかる3種類の費用と司法書士の報酬相場・手数料を解説

相続する資産の総額にもよりますが、不動産の相続に対して相続税が課せられます。

相続税の計算式は、以下のとおりです。

課税遺産総額ー基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)

たとえば相続人が3名の場合、3,000万円+600万円×3(名)=4,800万円以下の課税遺産総額であれば、相続税を納める必要はありません。

まずは、ご自身が相続税の課税対象か、否かを確認しましょう。

土地の相続税評価額の計算方法には、路線価方式と倍率方式の2種類が存在します。

路線価方式は、土地に面する道路に応じた1㎡あたりの路線価を基にした算出法です。

路線価×土地の面積(地積)×補正率=土地の相続税評価額

路線価は、国税庁の財産評価基準書で確認できます。

一方、倍率方式は、路線価が設定されていないエリアの土地に対する相続税評価額の計算方法です。

固定資産税評価額×評価倍率=土地の相続税評価額

固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書に記載されています。

評価倍率は、国税庁の財産評価基準書でチェック可能です。

登録免許税は、相続した不動産の所有権移転登記に対する税金(国税)です。

所轄の法務局での登記手続きの際に、現金もしくは収入印紙にて納めることになります。

税額3万円以下の場合のみ、収入印紙での納付が可能です。

登録免許税は、土地と建物のそれぞれに課せられます。

| 項目 | 課税標準 | 税率 | 軽減措置 |

|---|---|---|---|

| 売買 | 固定資産税評価額 | 2.0% | 1.5% ※2026年3月31日までの登記 |

| 相続法人の合併共有物分割 | 固定資産税評価額 | 0.4% | |

| 贈与交換収用競売など | 固定資産税評価額 | 2.0% |

相続の際の土地の登録免許税は、固定資産税評価額×0.4%となります。

| 項目 | 課税標準 | 税率 |

|---|---|---|

| 所有権の保存 | 固定資産税評価額 | 0.4% |

| 売買もしくは競売による所有権の移転 | 固定資産税評価額 | 2.0% |

| 相続もしくは法人の合併による所有権の移転 | 固定資産税評価額 | 0.4% |

| 贈与や交換、収用などによる所有権の移転 | 固定資産税評価額 | 2.0% |

相続の際の登録免許税(建物)は、固定資産税評価額×0.4%です。

固定資産税および都市計画税は、相続した土地や建物の所有者に課せられる税金(地方税)です。

不動産を所有している方は、毎年納めることになります。

再建築不可物件でも同様です。

| 税金の名称 | 軽減措置 | |

|---|---|---|

| 小規模住宅用地 ※200㎡以下 | 固定資産税 | 固定資産税評価額×6分の1 |

| 小規模住宅用地 ※200㎡以下 | 都市計画税 | 固定資産税評価額×3分の1 |

| 一般住宅用地 ※200㎡超 | 固定資産税 | 固定資産税評価額×3分の1 |

| 一般住宅用地 ※200㎡超 | 都市計画税 | 固定資産税評価額×3分の2 |

再建築不可物件の相続前の選択肢となり得る対処法として、以下の3つが挙げられます。

いずれも期限が設定されているため、スピーディーに手続きを進める必要があります。

現金や預貯金などのプラスの遺産がある一方で、負債などのマイナスなものも存在します。

マイナスな遺産を受け継ぎたくない相続人が選択できるのが、相続放棄です。

相続放棄を行うためには、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立する必要があります。

ただし、相続放棄を選択した際には、プラスの遺産(有価証券や貴金属など)も受け継ぐことができません。

再建築不可物件を相続するのはちょっと…と、いうだけで相続放棄に臨むのは早計です。

トータルの遺産を確認した上で、相続放棄を視野に入れるのが賢明です。

換価分割とは、土地の売却後に発生した売却金額を、相続人ごとに公平に分けるやり方です。

換価分割の期限は、相続税の納付期限となる相続が発生した日の翌日から10ヶ月以内となります。

※相続の発生日=被相続人が亡くなったことを知った日の翌日

換価分割を成立させるためには、相続対象となる不動産の売却(相続税納付期限まで)が絶対条件です。

特に再建築不可物件の場合、活用が難しいこともあり、相続税の納付期限内に売却が成立しないことも想定されます。

換価分割を選択する際には、専門の不動産業者への買取も考慮しておきましょう。

代償分割とは、相続人のうち1名のみが土地の所有者となり、ほかの相続人には土地の評価額相当の現金を分ける方法です。

代償分割の期限も、相続が発生した日の翌日より10ヶ月以内です。

※相続の発生日=被相続人が亡くなったことを知った日の翌日

相続人全員で公平に遺産を分けられることや、土地をそのままの形で残せるメリットがあります。

相続後のトラブル回避にもつながりやすいのも代償分割の特徴です。

代償分割の成立には、土地の所有者となる方が、一定以上の現金を用意できることが必須条件となります。

再建築不可物件の活用の見込みがある方(相続人)に向いていると言えるでしょう。

ここからは、すでに再建築不可物件を相続した後の対処法として、次の5つをご紹介します。

再建築不可物件であっても、生活を営むことは十分に可能です。

立地条件が良く、固定資産税や都市計画税が負担にならない方であれば、有効な選択肢のひとつとなり得るでしょう。

とはいえ、時間の経過とともに建物が老朽化するのは避けられません。

害虫の駆除や、雨漏りの補修などが起こることは、想定しておきましょう。

再建築不可物件は、軽微なリフォームが認められています。

キッチンやお風呂、トイレや洗面所などを新しいものに交換することで、居住環境を整えることはできます。

リフォーム後の建物を賃貸物件として、不動産収入を得るという方法もあります。

立地条件によっては、不動産投資物件として活用することも期待できます。

どこまでがリフォーム可能なのかについては、所轄の市区町村役場の建築課などに訊ねておくと良いでしょう。

建築基準法の接道義務を満たしていないことが、再建築不可の主な理由です。

裏を返して考えると、土地を調節して接道義務を満たせば再建築可能になります。

再建築可能物件にするためには、以下の4つの方法があります。

セットバックは、道路に接する敷地の位置を下げることで、道路の幅員4m以上を確保するための工事です。

隣地の住人との関係が良好であれば、隣地の一部の購入や等価交換も選択肢となるかもしれません。

この他にも、位置指定道路や43条但し書き道路としての申請を行うという方法もあります。

再建築不可物件の救済措置について詳しくはこちらをご覧ください。

相続した物件を、自治体などに寄付する方法もあります。

ただし、寄付された物件の活用が前提となるため、必ずしも寄付を受け付けてくれるとは限りません。

特に再建築不可物件の場合、新たな建物を建てることができないため、寄付を申請しても受け入れられない可能性もあることは念頭に置いておいてください。

不動産業者の中には、再建築不可物件や共有持分などを専門に買取するところも見受けられます。

再建築不可物件を相続したものの、処分に困っている…という方は、専門の不動産業者に相談してみるのも良いでしょう。

不動産業者による買取のメリットは、早期の現金化ができる点です。

固定資産税や、都市計画税の支払いにお悩みの方に向いているかと思われます。

再建築不可物件を、そのままの状態で売却するのは非常に困難です。

ここからは、再建築不可物件を、少しでも良い条件で売却するためのヒントをご紹介します。

不動産の売却相場は、直近の取引事例が目安となります。

お手持ちの不動産の大まかな相場を調べたい場合には、以下の2つのサイトがおすすめです。

とはいえ、あくまでも大まかな価格であるため、より詳しく知りたい方は、不動産鑑定士などの専門家に依頼したほうが良いでしょう。

ちなみに再建築不可物件の場合、周辺の相場価格よりも低くなるのは確実です。

まずは、納税通知書(固定資産税、都市計画税)に記載されている「固定資産税評価額」をチェックしてみましょう。

その他にも、相続税路線価や公示地価を見て、土地の大まかな価格を調べる方法もあります。

不動産売却相場が左右される要因として、立地と建物の築年数が挙げられます。

立地条件の目安となるのは次の項目です。

建物の築年数は新築がピークとなり、あとは年数を重ねるごとに減少していきます。

立地条件の良好なエリアならば、築年数20年超の物件であっても、リノベーションの需要が期待できるかもしれません。

再建築不可物件の価値を向上するための方法として、土地のセットバックが挙げられます。

セットバックによって、敷地に接する道路の幅員を4m以上にすることで、建て替えや増改築が可能です。

敷地の面積が狭くなることで建ぺい率などが変わってしまう可能性があるため、市区町村役場の建築課などに相談することをおすすめします。

自治体によっては、セットバックに対する助成金制度が設けられています。

たとえば、次の自治体は「狭あい道路拡張整備」(セットバック工事)を支援しています。

隣地の住人と良好な関係を築いている方であれば、隣地の一部を購入、または所有する土地との等価交換も、再建築可能にするための有用な手段です。

相続手続きは以下の流れで行われます。

相続では、被相続人の意思を反映するための遺言書が最優先されます。

そのため、まずは遺言書の有無を確認しましょう。

続いて、相続の対象となる相続人と財産を確定します。

被相続人の配偶者や子が優先されますが、中には被相続人の親や孫が相続人となることも考えられるでしょう。

財産には現金や預貯金、有価証券や保険証書、貴金属や宝石、不動産や自動車などが挙げられます。

ちなみに被相続人の借金や保証債務も財産です。

預貯金の場合には、最新の預金通帳の残高を基にすると良いでしょう。

預金名義は被相続人から、相続人のうちの一人(配偶者や子など)への変更手続きを済ませます。

有価証券や不動産に関しては、相続が始まった時点の価額が評価額です。

不動産の場合には、固定資産税評価額や相続税路線価などが算出基準となり得ますが、より詳しい評価額を知りたい際には、不動産鑑定士に依頼すると良いでしょう。

財産の評価が済んだら、遺産を分割します。

遺言書が存在しない場合、相続人が被相続人の配偶者と子2人の場合、配偶者に2分の1、子2人に4分の1ずつを分けていく形が法定相続分です。

遺産分割協議を行った際には、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。

相続税の納付期限は、相続を知った日の翌日より10ヶ月後です。

納付期限以内に所轄の税務署に申告し、納税を済ませます。

納付期限内の納付が難しい場合には、事前に物納や延納などの方法を相談しておくと良いでしょう。

被相続人より不動産を相続した際には、所轄の法務局にて、所有権移転登記を行う必要があります。

2024年4月以降は相続登記の義務化が施行されているため、怠ると10万円以下の過料を科せられます。

仕事などで時間の都合がつきにくい方は、司法書士などの専門家に依頼するのもひとつのやり方です。

相続した物件の建て替えや増改築を行う前に、再建築不可または再建築可能であることを調べておきましょう。

特に建て替えを予定していないけど…という方も、将来のために確認することをおすすめします。

主な調べ方は以下の3つです。

相続した(する)物件が再建築不可物件かどうか知りたい場合は、物件の所在する市区町村役場の建築課などに相談してみましょう。

以下の書類を準備しておくとスムーズに進行します。

いずれも法務局で取得可能です。(有料)

物件の所在する地域によっては、市区町村自治体ホームページの指定道路図で再建築不可物件かどうかを調べることができます。

物件の敷地が接する道路が建築基準法の道路であり、接道義務の基準となる2m以上が確認できれば再建築可能です。

念のためにハザードマップもチェックしておきましょう。

ただし、あくまでも参考程度であり、正式な判断を下すのは行政です。

ホームページで確認した後は、自治体の窓口でも確認することをおすすめします。

再建築不可物件の確認方法として、専門家への依頼も忘れてはなりません。

不動産鑑定士の他、再建築不可物件を取り扱う不動産業者に相談してみましょう。

再建築不可かどうかのチェックだけでなく、土地の活用に関する有用なアドバイスが受けられるかもしれません。

ここまで、再建築不可物件を相続した際のリスクや注意点、および対処法について紹介してきました。

再建築不可物件の多くは老朽化が見受けられることから、建物の倒壊や損壊を想定しておく必要があります。

セットバックなどで再建築可能とするやり方もありますが、相応の費用が発生するのは否めません。

訳あり不動産相談所は、再建築不可物件の買取実績が豊富です。

特に相続の際には、物件の買取によって早期の現金化が期待できます。

再建築不可物件の買取は、訳あり不動産相談所までご相談ください。

この記事の担当者

担当者③