再建築不可物件はどうすればいい?再建築可能にする裏ワザ6選や活用方法を解説!

詳しく見る

「再建築不可物件」と聞くと、どうしてもマイナスなイメージを抱きがちではないでしょうか。

実は、接道義務をクリアするための「セットバック」を行えば、建物の建て替えが可能となります。

本記事では、再建築不可物件がセットバックを求められる理由から、具体的な手続きや注意点までを分かりやすく解説します。

さらに、「セットバックをしたくてもできない!」という場合の代替策や、解体後の活用法、不動産業者・買取業者へ売却する際のポイントも網羅しています。

「手間と費用がかかるのは分かるけど、実際どうすればいい?」とお悩みの方や、「そもそもセットバックって何?」と疑問に思っている方にとって、きっと役立つ情報が満載です。

ぜひ最後までお読みいただき、再建築不可物件を活用するヒントを見つけてください。

目次

再建築不可物件を正しく理解するためには、まずその定義と法的な背景を知ることが不可欠です。

ここでは、なぜ再建築ができなくなるのか、そして混同されがちな「既存不適格物件」との違いは何かを明確にします。

再建築不可物件とは、その名の通り、今ある建物を取り壊して更地にすると、新しい建物を建てることが法律上認められない物件を指します。

この制約に抵触する主な原因は、建築基準法第43条で定められた「接道義務」を満たしていないことです。

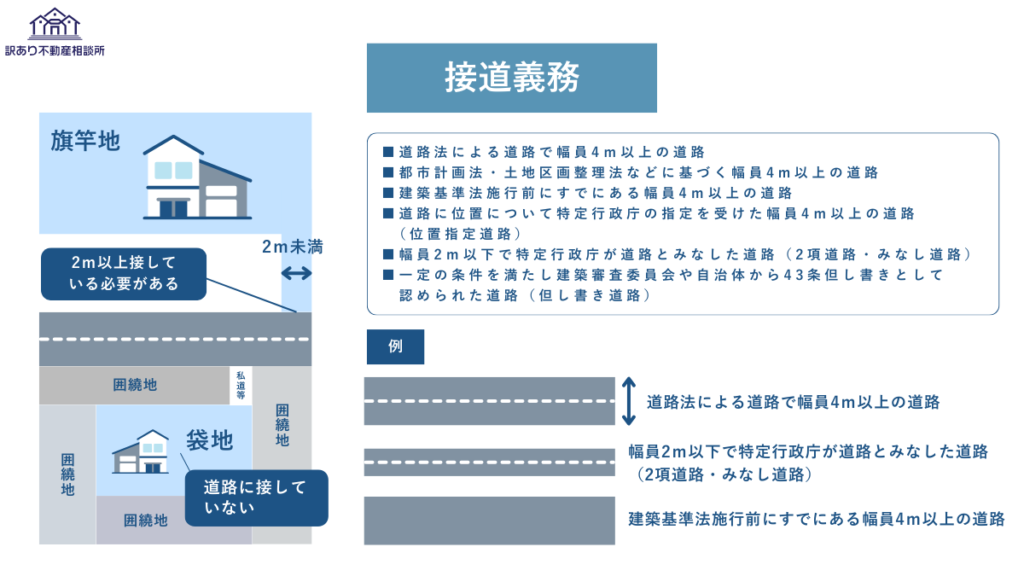

接道義務とは、建物の敷地が「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」というルールです。

これは、火災や急病といった緊急時に消防車や救急車がスムーズに進入し、住民が安全に避難するための道を確保する目的があります。

戦後の復興期などに無秩序に建てられた家が密集するエリアでは、この義務を果たせない土地が数多く存在するのが実情です。

「再建築不可物件」とよく混同されるのが「既存不適格建築物」です。

既存不適格建築物とは、建築当時は適法だったものの、その後の法改正や都市計画の変更によって、現行の法律の基準に適合しなくなった建物を指します。

代表的な例が、1981年に導入された新耐震基準を満たさない建物です。

両者の最大の違いは、問題の所在です。

再建築不可は主に土地の条件(接道義務など)に起因するのに対し、既存不適格は建物そのものが現在の基準に合わない状態を指します。

以下の表にも違いをまとめました。

| 比較項目 | 再建築不可物件 | 既存不適格建築物 |

|---|---|---|

| 主な原因 | 土地の条件(接道義務違反など) | 建物の基準(法改正による耐震性不足など) |

| 法的扱い | 解体すると再建築が不可能 | そのまま使用可能だが、増改築時に現行法適合が必要 |

| 建築当初 | 合法の場合も違法の場合もある | 適法 |

| 資産価値 | 低い傾向にある | 低い傾向にあるが、再建築は可能 |

ただし、既存不適格建築物が接道義務も満たしていない場合、それは「再建築不可かつ既存不適格」な物件となります。

両者は独立した概念でありながら、密接に関わる場合もあるため注意が必要です。

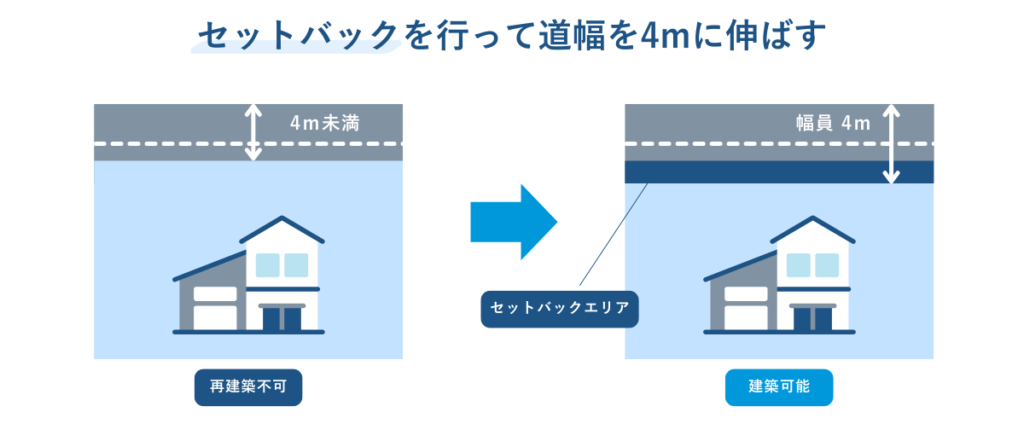

セットバックとは、宅地と道路の境界線を宅地側に後退させ、前面道路の幅を拡げることです。

そもそも建築基準法では建物を建てる場合、幅員4m以上の道路に間口が2m以上接していることが条件とされています。

これを接道義務と言います。

この条件は、火事の時に消防車が通行できるように、また建物の延焼を防ぐため、など防災のためと考えられています。

そのため、接道義務を満たしていない土地に建つ物件は再建築不可物件と呼ばれ、建て替えが認められていません。

再建築不可物件でも、セットバックすることで3つのメリットが生まれます。

それぞれのメリットを詳しく解説します。

敷地の接している道路の幅員が4m以下であれば、建築基準法上の接道義務を果たしていないため、そのままであれば再建築不可物件と判断されます。

しかし、セットバックすることで、再建築可能となります。

再建築不可の状態では駐車場など用途が限られるために査定額が低く、買い手が付きにくくなってしまいます。

しかし、セットバックすることで再建築できるのであれば建築目的での販売も可能になり、適正な価格での査定も期待できるでしょう。

セットバックした部分が「公共の用に供する道路」として役所に認められれば、セットバック部分の固定資産税が非課税になることがあります。

毎年の維持費が軽減されるため、セットバックをしている場合には市区町村役場の税務課で減税されているか確認しましょう。

市区町村によっては土地分筆が必要な場合もあるため、非課税になる条件も合わせて確認しておくことが重要です。

セットバックをすると道路を広く使えるようになります。

そのためセットバックの目的である防災対策につながるだけでなく、車を出し入れしやすくなる、見通しが良くなって防犯効果にも期待できるなどのメリットがあります。

再建築不可のセットバックにはデメリットもあります。

メリットだけでなく、デメリットについても押さえておきましょう。

セットバックは自分の敷地が「公共の用に供する道路」となるため、セットバックする面積分だけ土地が狭くなってしまいます。

建ぺい率・容積率の計算においても敷地面積から差し引かれるため、建て替え時、以前の建物と同じ規模の建物が建てられないという事態も起こります。

セットバックするためには、道路と敷地の境界が明確でなければ正しいセットバックラインが算出できません。

そのため、道路境界線が不明確な場合には、確定測量が必要となります。

また、セットバックした道路部分をアスファルト舗装で整備しなければならないケースもあります。

これらの費用は原則、地主が負担することになるため大きなデメリットと言えます。

ただ、セットバックは地域防災にもつながるため、自治体によっては助成金がもらえることがあります。

セットバック部分は道路扱いになるため、自由利用はできなくなります。

具体的には建物・門扉・塀の設置、駐車場としての利用、花壇を作ったりプランターを設置や家庭菜園としての活用もすべて認められません。

セットバック部分は道路として考え、正しい道路境界線・セットバックラインを把握し、セットバック部分には物を置かないように注意しましょう。

再建築不可物件はなぜ、セットバックを求められるのでしょうか。

再建築不可物件の定義と建築基準法の接道義務、という2つの側面から解説します。

法律上「再建築不可物件」という言葉は存在しませんが、再建築不可物件の定義は一般に、「現在建っている建物を取り壊して更地にすると、新たに建物が建てられない物件」と定義されています。

そして、再建築不可物件は、都市計画法で定められた都市計画区域・準都市計画区域にのみ存在します。

理由は次のとおりです。

都市計画区域・準都市計画区域で建物を建築するには、建築基準法を始めとする各種法令の条件を満たしていなければなりません。

しかし、現在の都市計画法や建築基準法が施行される以前の建物においては、それらの条件をクリアしていないケースがあります。

現存している建物は建築当時には適法だったためそのまま使うことには問題ありませんが、解体して建て替えようとすると現行法の基準を満たしていないため再建築できない、という状況が発生します。

このような特殊な状況に陥っている建物を再建築不可物件と呼びます。

建築物の敷地は、原則として建築基準法に規定された幅員4メートル以上の道路に、間口2メートル以上で接していなければなりません。

これを接道義務といいます。

再建築不可物件のほとんどは、この接道義務を満たさない、次のような物件です。

このような敷地では、建築確認申請が通らず建物の建築はできません。

再建築不可物件のセットバックの具体的な流れは次のとおりです。

セットバックをすべきかどうかは事前の調査及び市区町村役場への相談が必要です。

調査するポイントは次の5つです。

セットバックできるかどうかの重要な調査・相談ですので、慎重に行いましょう。

道路幅員及びセットバック部分の正確な計算のため、土地の測量を実施します。

敷地と道路、隣地との境界線が確定していない場合には境界確定測量が必要になります。

広さにより変動しますが、45万円~65万円程度の費用と測量完了まで数ヶ月の期間がかかります。

直近で境界確定測量が行われていれば、現況測量のみで済むこともあります。

測量によりセットバック部分が明確になれば建築計画を最終決定し、建築確認申請を行います。

建築確認申請が無事完了すれば、建築工事を実施します。

道路整備が必要な場合は、同時に施工します。

セットバック部分は最終的に、公共の道路として使われるため緊急車両が通行しやすくなったり、延焼防止の効果があったりと、地域社会に役立つことになります。

そのため、自治体によってはセットバックに必要な費用の一部または全てを助成してくれる制度があります。

セットバックの補助金や助成金の申請手続きは工事着工前から必要な場合もあり、工事後では申請できずに補助金や助成金を受け取れない恐れがあります。

補助金や助成金についても、工事計画前から調べておきましょう。

ここまでは再建築不可物件をセットバックにより再建築できる建物にする方法を解説してきましたが、そもそもセットバックが難しいケースもあります。

この章ではセットバックが難しい事例、代替策について解説します。

敷地が接している道路の幅員が4m未満のために再建築不可物件になっている場合、セットバックすれば再建築が可能になりますが、以下のような事例はセットバックでは対応できません。

このような場合はセットバック以外の代替策が必要です。

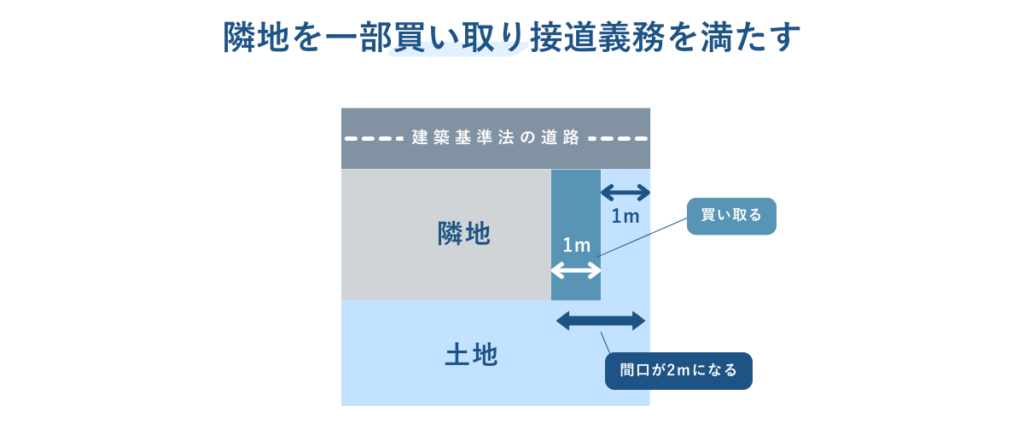

旗竿敷地・無道路地のどちらでも、隣地を一部買い取り、接道義務を満たせば、再建築が可能となります。

ただし、買い取る部分は境界確定測量・土地分筆登記を行う必要があり、売買金額の交渉も必要です。

測量も含めて隣地に大きな負担となるため交渉が難航するかもしれませんが、買い取りできればお互いの敷地が明確になり、こちら側は再建築もできることになります。

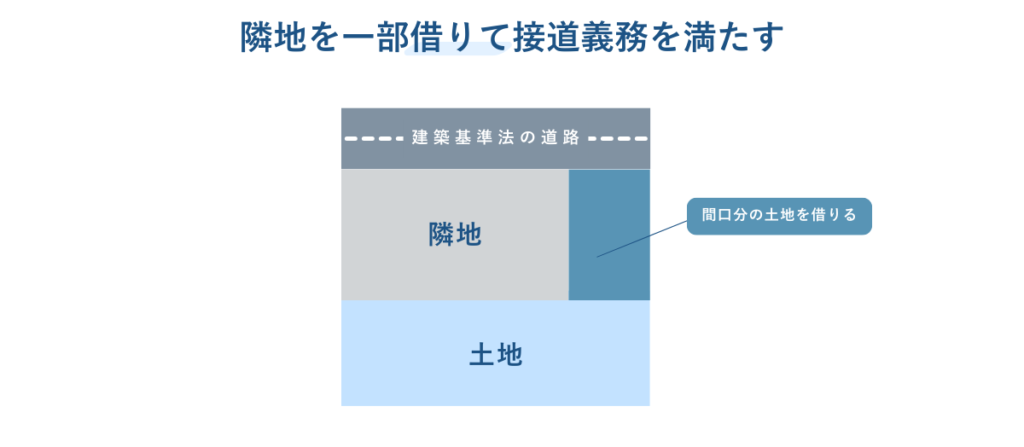

隣地を一部借りて接地義務を満たすという方法もあります。

この場合は買取と異なり、確定測量や土地分筆登記をしなくても実現が可能です。

ただし、借地になるため賃料を払い続ける必要はあります。

また、隣地所有者との関係が悪化し契約更新ができなければ、建物の接地義務が満たせず違反建築になる恐れがあります。

ただ、隣地所有者の負担が少なく、買取よりは交渉のハードルが低いと考えられます。

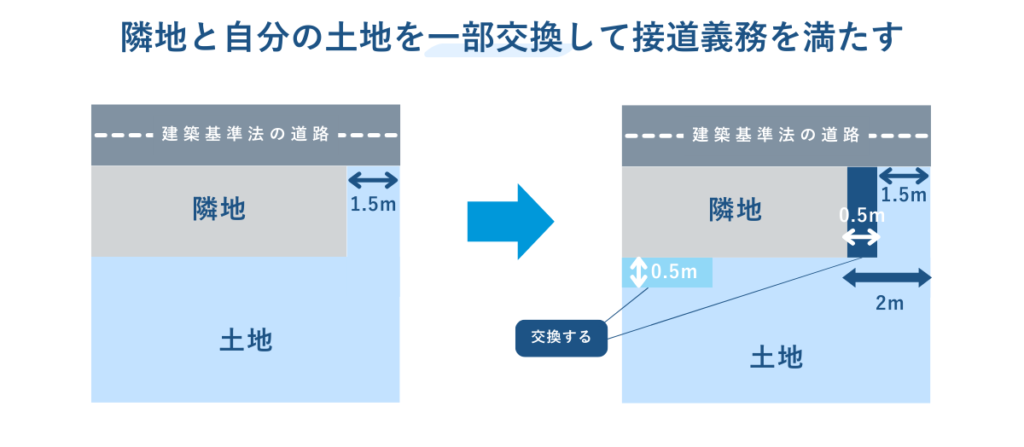

隣地と自分の土地を一部交換して接地義務を満たすことも可能です。

交換は同じ面積にすれば交渉もしやすく、交換後にはそれぞれ自分の敷地になります。

隣地が自分の土地を必要としている状況であれば、お互いにとっても良い選択肢と言えるでしょう。

ただし、自分の土地・隣地の両方を確定測量・土地分筆登記するため、測量費用が大きくなることを考えておきましょう。

再建築不可物件は解体して更地にしてしまうと再建築ができませんが、再建築以外の活用方法を考えるのも有効です。

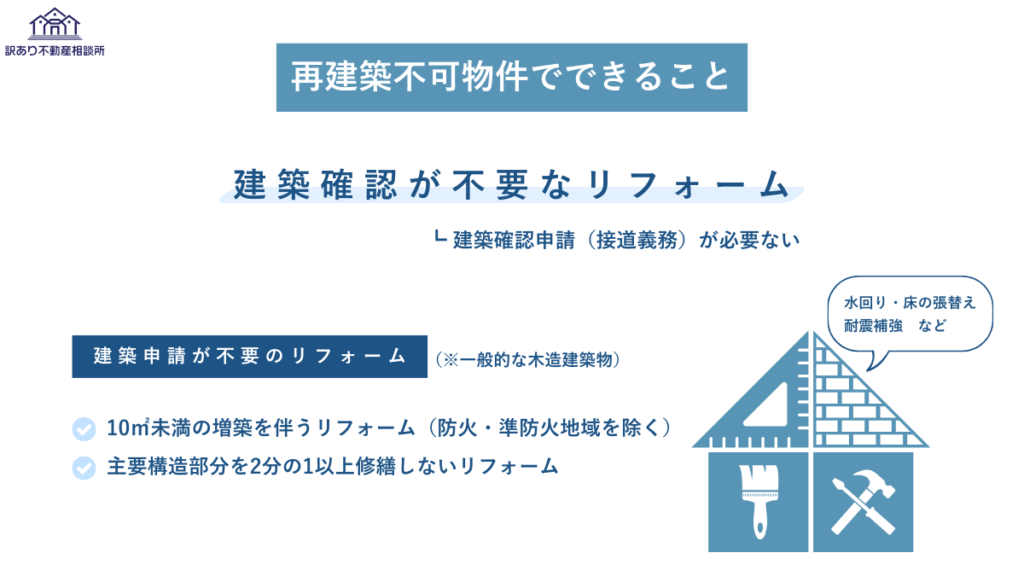

再建築不可物件でも、一定の範囲内であれば建築確認不要でリフォームを行うことができます。

なお、2025年4月の建築基準法改正により、建築確認不要なリフォーム工事の範囲が変更されるので、注意してください。

建築確認不要なリフォームの範囲は、下記のとおりです。 ※基準は、改正後のものです

【木造2階建て以上、または床面積200㎡超えの建物】

【木造平屋建て、床面積200㎡以下の建物】

まとまったお金が必要ですが、リフォームして賃貸物件として貸し出すことも可能です。

建物を解体する前に、周辺の賃貸物件のニーズなどを調べて賃貸物件としての活用も考えてみてはいかがでしょうか。

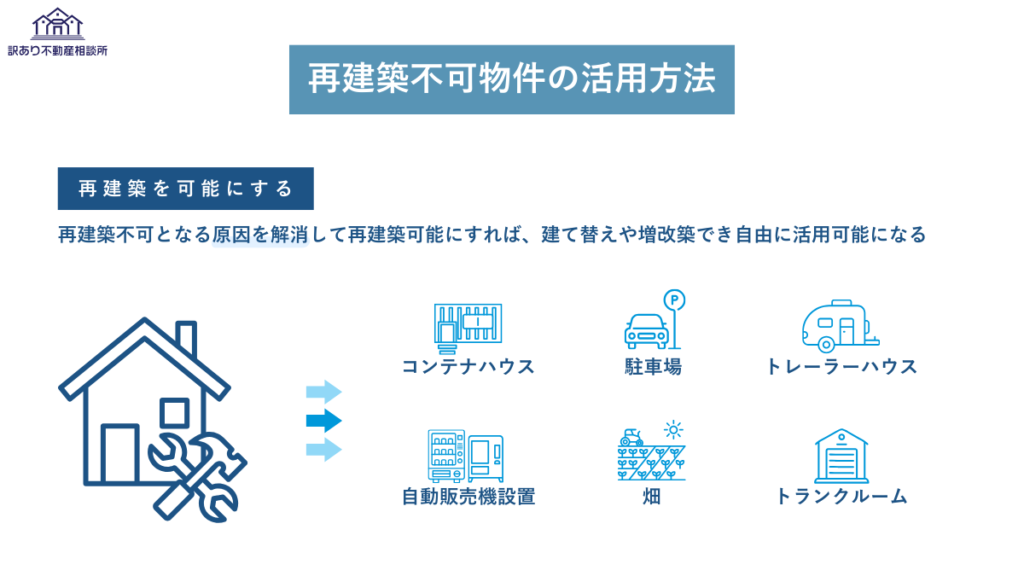

建物を解体して更地にコンテナハウスやトレーラーハウスを設置する、という方法もあります。

しかし任意に移動できないコンテナハウスは国土交通省が建築物と判断しているため、建築確認申請が出せない再建築不可物件の敷地に設置することはできません。

そのため、設置できるのは移動式コンテナハウスやトレーラーハウスに限られます。

また、移動式コンテナハウス・トレーラーハウスは車両扱いとなり、道路運送車両法が適用されるので、この法律を満たす必要があります。

建物解体後、更地になった土地は駐車場としての活用が可能です。

再建築不可物件があるエリアは建物が混みあっていることが多く、駐車場不足の可能性も高いです。

間口が広く駐車場のニーズが高ければ、近隣住民の方へ月極駐車場として収益が見込めるかもしれません。

都市部では農地を借りて週末に農作業を行う、手軽な農業が人気です。

建物を解体した更地を耕して畑にすれば、都市部に住みつつ「農家体験」したい人へ貸し出すことで賃料収入を得られるチャンスに期待できます。

借主が来られない平日には農地を管理する必要はありますが、収入以外にも様々な人たちと触れ合う機会が増えます。

また、貸し出さずに家庭菜園として自分の好きな野菜や果物を作ることもできます。

農地の貸し出しには農地法等の手続きが必要になるため、計画段階から市町村役場の農業委員会などに相談しておきましょう。

自動販売機を置くという活用方法もおすすめです。

自動販売機はスペースを取らないため、駐車場+自販機設置、畑+自販機設置など他の活用方法との合わせ技が可能です。

また、自動販売機のメンテナンスや補充はメーカーごとで契約内容に違いはありますが、自分で補充して利益を多くしたり、できる限りメーカーに任せて電気代と多少の利益を得るようにしたりと、自分にあった選択が可能です。

トランクルームにする、という活用方法もあります。

トランクルームもコンテナハウスと同様、建築物なので建築確認申請は必要です。

ただし、防火地域および準防火地域外で、さらに以下の2つの条件に当てはまれば設置可能です。

・床下面積が10㎡以下

・増築、改築、移転であること

現存する再建築不可物件の建物を増築、改築する場合となるため、建物は残したままトランクルームを設置することとなります。

この条件も自治体(特定行政庁)により例外があるため、事前に確認をとってから行いましょう。

ここまでご紹介したように再建築不可物件はセットバックして再建築、解体して活用するなど、様々な使い道があります。

しかし、専門知識が必要で、時間も費用もかかる方法がほとんどのため、「大変そう」、「自分にできるか不安」、と感じる方も多いのではないでしょうか。

そういった方は、再建築不可物件の売却も視野に入れてみましょう。

再建築不可物件を売却する場合、不動産仲介会社と買取業者では契約形態・役割が異なります。

不動産仲介会社は売主と買主を「仲介」して不動産売買を成立させるという仲介役を担い、売買金額の中から決まった割合の手数料を受け取ります。

そのため、不動産仲介会社は不動産をできるだけ高く買ってくれる買主を探すために販売活動を行います。

一方、買取業者は買主として直接取引する相手方となります。

金額が折り合えば早ければ数日で物件を買い取ってくれますが、買取後のリフォーム費用・再販売の利益等を見込んでいるため、仲介会社の販売価格より低くなるのが一般的です。

しかし、専門の買取業者は再建築不可物件など仲介では買い手が見つかりにくい物件も買い取ってくれます。

不動産を売却する際、不動産仲介会社に仲介を依頼した場合、買取業者に買取を依頼した場合の特徴はそれぞれ、次のようなものです。

不動産仲介会社の仲介

買取業者の買取

状況(売却価格へのこだわり、いつまでに手放したいか)により、ご自身に合った業者に依頼すると良いでしょう。

前述のとおり買取業者は買取後のリフォーム費用・再販売の利益等を見込んでいるため、買取業者への売却価格は仲介での売却価格よりも低くなります。

しかし、売主のできるだけ早く現金化したい気持ちにつけこみ不当に安い値段を提示する買取業者も存在するので、急いでいても複数社の査定額を比較しましょう。

また、業者によっては利益が見込めないからと、査定依頼後に買取を断られるケースもあります。

再建築不可物件を買取業者に売却する場合は、このようなトラブルも起こり得ると考え、業者選びは慎重に行いましょう。

ここでは、再建築不可物件の所有者や購入検討者が抱える具体的な疑問について、分かりやすく解説します。

再建築不可物件は担保価値が著しく低いと見なされるため、一般的な住宅ローンの利用は極めて困難です。

金融機関は、万が一返済が滞った場合に物件を売却して債権を回収しますが、買い手がつきにくい再建築不可物件はリスクが高いと判断します。

ただし、可能性はゼロではありません。

銀行に比べて審査基準が柔軟なノンバンクの不動産担保ローンや、使途が自由なフリーローンを利用できる場合があります。

また、他に価値のある不動産を共同担保として提供したり、自己資金の割合を増やしたりすることで、融資の道が開けることもあります。

金利は高くなる傾向にありますが、複数の金融機関に相談してみる価値はあります。

再建築不可物件は資産評価額が低いため、固定資産税も安くなる傾向にあります。

これは所有者にとって数少ないメリットと言えるかもしれません。

しかし、ここには大きな落とし穴が潜んでいます。

老朽化した建物を取り壊して更地にしてしまうと、「住宅用地の特例」が適用されなくなり、土地の固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。

安易に解体すると、税負担が急増し「負動産」化が一気に進むリスクがあるため、絶対に避けなければなりません。

また、管理不全で「特定空家」に指定された場合も同様に特例が解除されるため、適切な管理が求められます。

再建築不可物件を相続した場合、それは「負の遺産」となる可能性があります。

維持管理費や税金の負担、売却の難しさから、慎重な対応が求められます。

まず考えるべき選択肢は「相続放棄」です。

相続開始を知った時から3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に申し立てることで、物件を含むすべての財産の相続権を手放せます。

売却を希望する場合は、一般の市場で買い手を見つけるのは困難です。

そのため、再建築不可物件などの訳あり物件を専門に扱う買取業者に相談するのが最も現実的な解決策です。

専門業者は、独自のノウハウで物件を再生・活用できるため、適正な価格で買い取ってくれる可能性があります。

放置はリスクを高めるだけですので、早めに専門家へ相談しましょう。

「違法建築」と「再建築不可」は全く異なる概念です。

違法建築とは、建築基準法などの法律に違反して建てられた建物のことで、建築当初から法律を守っていません。

例えば、定められた建ぺい率や容積率を超過して建てられた建物などが該当します。

一方、再建築不可は前述の通り、主に接道義務を果たしていない土地の制約です。

その土地に建っている建物自体は、建築当時に適法に建てられた「既存不適格建築物」である場合も多く、必ずしも違法建築とは限りません。

この3つの言葉(違法建築、既存不適格、再建築不可)は意味が異なるため、正しく区別して理解することが重要です。

今回は、再建築不可物件のセットバックについて、制度や実際のセットバックの流れ、セットバックができない場合の対処方法、売却について解説しました。

本文で紹介したとおり、セットバックの必要な再建築不可物件は、確定測量や役所との折衝、手続きなど多くの手間と費用がかかります。

また、セットバック以外の解決策も周辺のニーズ分析や初期投資を考えると二の足を踏む方もいらっしゃることでしょう。

再建築不可物件は手間をかけずに手放したいと感じている方は買取業者への売却を検討しましょう。

訳あり不動産相談所では、セットバックの必要な再建築不可物件など訳あり不動産を専門に買取しています。

訳あり不動産専門の買取業者としての実績・ノウハウを駆使して他の買取業者が知らない活用・再販が可能なため、他社よりも高い買取額が提示できます。

気になる方は、是非お問合せください。

この記事の担当者

担当者③