再建築不可物件はどうすればいい?再建築可能にする裏ワザ6選や活用方法を解説!

詳しく見る

「私道に接する土地は再建築ができない」と聞いたことはありませんか?

家の建て替えや土地の活用を考えている方にとって、この問題は大きな悩みの一つでしょう。

私道があるだけで本当に再建築が難しくなるのか、またどういった条件を満たせば再建築が可能になるのかは、多くの方が気になるポイントです。

この記事では、私道と公道の違いから、再建築を可能にする要件や方法、万が一再建築ができないケースの対処法まで詳しく解説します。

目次

道路には「公道」と「私道」の2種類があり、それぞれ管理者や利用条件が異なります。

公道は国や自治体が管理し、一般の人が自由に利用できる道路です。

一方、私道は個人や法人が所有し、通行が制限される場合があります。

また、道路の管理責任や維持費の負担も大きく異なります。

公道は行政が整備や補修を行いますが、私道の場合、所有者が維持管理をしなければなりません。

そのため、私道に面した土地を購入する際は、どのようなルールがあるのかを事前に確認することが重要です。

以下の表では、公道と私道の主な違いを端的にまとめました。

| 項目 | 公道 | 私道 |

|---|---|---|

| 管理者 | 国・都道府県・市区町村 | 個人・法人 |

| 通行の自由 | 誰でも通行可能 | 所有者の許可が必要 |

| 道路交通法の適用 | 適用される | 適用されない |

| 維持管理費 | 国や自治体が負担 | 所有者が負担 |

| 固定資産税 | 課税対象外 | 課税対象 |

私道負担とは、私道の維持や管理に関わる責任を指します。

特に、私道に面する土地を所有していると、その道路の維持管理や修繕に協力する義務が発生します。

例えば、道路の舗装が傷んだ際には、その修繕費を私道の所有者が負担しなければなりません。

こうした義務を「私道負担」と呼びます。

また、私道は市区町村が管理する公道とは異なり、修繕費や清掃費の公的な負担はありません。

そのため、私道を共有しているときは、所有者同士で協力しながらの維持管理が求められます。

私道に面した土地を購入する際には、維持管理のルールや負担について事前に確認し、トラブルを防ぐことが大切です。

私道を所有しているときは、固定資産税の支払い義務が発生します。

たとえ道として利用されていても、私道は所有者にとっては固定資産とみなされるためです。

固定資産税の負担額は所有形態によって異なり、一人で私道全体を所有していれば全額を負担し、共有しているときは持分割合に応じた負担が生じます。

ただし、市区町村によっては、私道が公共の用に供されているなど、固定資産税が非課税になるケースもあります。

一方で、「通行禁止」などの看板を設置しているときは、この非課税制度を利用できなくなる可能性が高くなるため注意が必要です。

私道に接する土地が再建築可能かどうかを確認するには、以下の3つの方法があります。

1つ目は「公図を確認する方法」です。

法務局で取得できる公図には、その土地や道路に地番が記載されています。

公道には地番が割り振られていないため、地番がある道路は私道と判断できます。

2つ目は「市区町村で直接確認する方法」です。

不動産がある地域を管轄する市区町村の道路管理課や建築指導課で確認できます。

市区町村によっては、オンラインで情報が閲覧できることもあります。

3つ目は「登記事項証明書で確認する方法」です。

登記事項証明書の取得によって、私道の所有者が誰なのかを確認できます。

土地の登記情報は法務局で手に入れられます。

私道に接する土地でも、適切な要件を満たせば再建築が可能になるケースがあります。

ここでは、具体的に必要な要件について詳しく説明していきます。

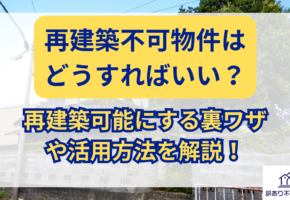

建築基準法では、再建築を行う土地は「幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない」とされています。

これを「接道義務」と呼びます。

この義務は、災害時に救急車や消防車がスムーズに通行できるようにするためのものです。

旗竿地のように土地の入口が細くなっているときは、その入口部分が2メートル未満であれば接道義務を満たせず、建て替えはできません。

このようなときは、隣地の一部を購入したり土地の一部を等価交換して接道義務を持たす必要があります。

例えば、隣地の土地を0.5メートルだけ買い足し、間口を2メートル以上に広げる方法があります。

また、前面道路の幅員が4メートル未満のときは「セットバック」と呼ばれる方法も可能です。

セットバックとは、道路の中心線から2メートル以上土地を後退させて道路幅を確保し、建築基準法に適合させる手法です。

これらの方法で接道義務を満たすことで、再建築可能になります。

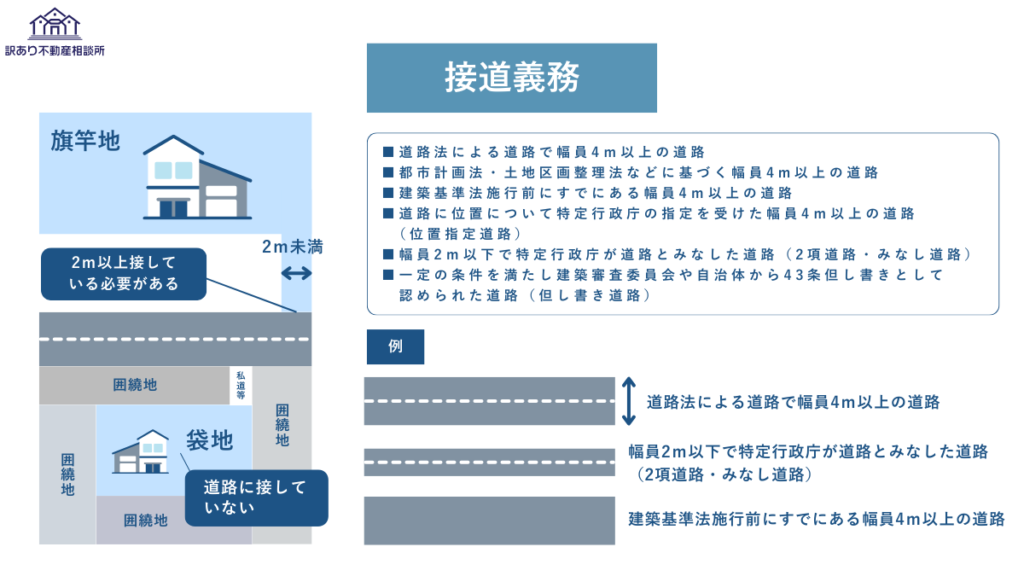

私道であっても「位置指定道路」として認められれば、建築基準法上の道路とみなされ、接道義務を満たす土地となります。

位置指定道路とは、建築基準法に基づいて特定行政庁が指定した私道を指します。

この認可を得られれば、私道であっても公道に近い扱いとなり、建物の建築が可能です。

位置指定道路として認定されるためには、以下の条件を満たす必要があります。

申請の流れは以下の通りです。

認可までには数ヶ月以上かかることが多いため、早めの手続きが重要です。

私道は複数の所有者が共有しているケースが多く、再建築を進めるためには、すべての所有者から同意を得なければなりません。

共有者の中には反対する人や、連絡が取れない人が含まれることもあり、同意を得るのに苦労するケースもあります。

一方、分割型の私道では、工事に影響する部分の所有者から許可を得るだけで済むケースがあります。

また、同意書は口頭ではなく文書として作成し、署名と捺印を求めるのが一般的です。

この際、トラブルを防ぐために、不動産会社や行政書士などの専門家に依頼して書類を作成することをおすすめします。

同意書には、工事内容や工事期間、同意の具体的な範囲などを記載すると良いでしょう。

同意を得るのが難しいときは、専門の不動産会社に売却を依頼することも検討してください。

専門の不動産会社に売却すれば、他の所有者との交渉も代行してくれるので、スムーズに売却を進められます。

私道に接する土地が建築基準法の要件を満たしていなければ、基本的には再建築が認められません。

特に「位置指定道路」の申請が通らなかった場合、接道義務を満たせないため再建築が困難になります。

しかし、一定の条件をクリアすれば、例外的に再建築が許可されるケースもあります。

建築基準法では再建築を可能にするための救済措置がいくつか用意されており、それを適用できるかどうかの確認が重要です。

ここでは、再建築が難しいときに検討すべき対策として、以下の3つの方法について詳しく解説します。

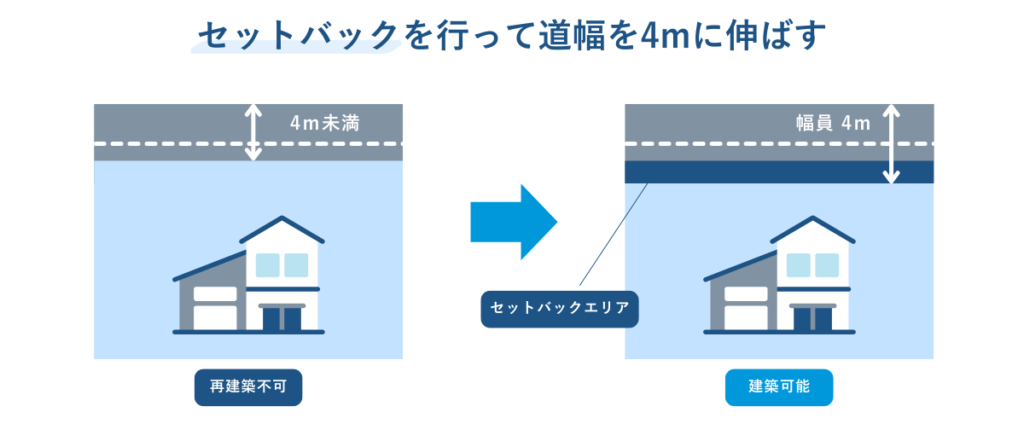

セットバックとは、道路幅員が4メートル未満の場合に、土地の一部を道路として提供し、幅員4メートル以上の道路を確保する方法です。

セットバックにより、建築基準法の接道義務を満たせる可能性があります。

しかし、向かいに土地があるかないかによって、提供する土地の幅が変わる点に注意が必要です。

| 道路幅員 | 向かいに宅地がある場合 | 向かいに宅地がない場合 |

|---|---|---|

| 3m | 各土地所有者が0.5mずつ提供(合計1m拡張) | 一方の土地所有者が1m提供 |

| 2m | 各土地所有者が1mずつ提供(合計2m拡張) | 一方の土地所有者が2m提供 |

向かいの宅地がある場合、それぞれが半分ずつ土地を提供します。

そのため、向かいの土地所有者にも許可をもらう必要があります。

例えば、現在の道路幅が3メートルの場合、中心線から片側0.5メートルずつセットバックすれば、計1メートル広がり、道路幅は4メートルになります。

一方、向かいに宅地がなく片側の土地しか提供できない場合、必要な道路幅のすべてをその所有者が負担しなければなりません。

例えば、道路幅が3メートルで、向かいに土地がない場合、一方の所有者が1メートル分をセットバックして提供する必要があります。

その結果、建築可能な敷地が大幅に減るため、建築計画に影響を及ぼす可能性が高くなります。

セットバックを行う際には、次のようなポイントに注意してください。

建築基準法第42条2項道路、通称「みなし道路」とは、幅員4メートル未満の道路であっても、一定の条件を満たせば「建築基準法上の道路」とみなされるものを指します。

みなし道路として認可されるには、以下の条件を満たす必要があります。

ただし、建築基準法の接道要件を完全に満たすわけではないため、建築可能な条件が制限されるケースがあります。

みなし道路の認可を得るには、市区町村の建築指導課で相談し、申請手続きが必要です。

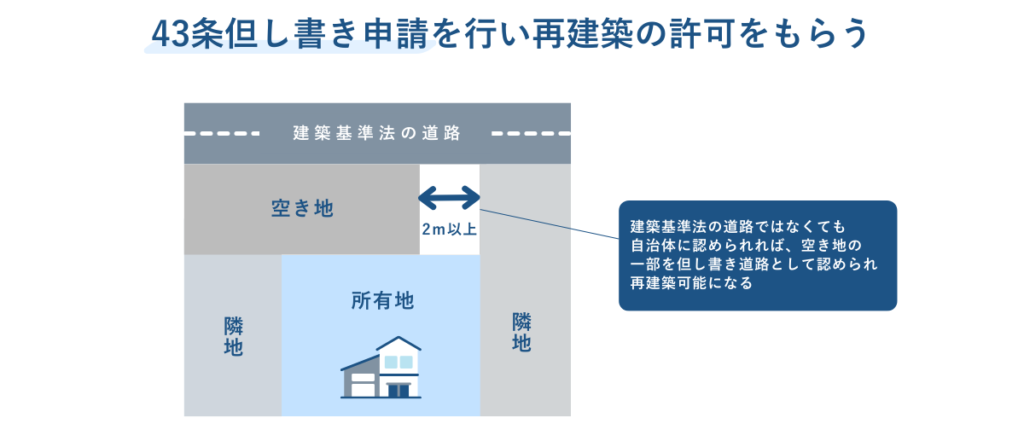

建築基準法第43条では、原則として建築物の敷地は「建築基準法に適合する道路」に接していることが求められています。

しかし、この規定に合わないときでも、特例として「但し書き」の活用によって再建築が認められるケースがあります。

但し書きとは、建築基準法上の道路に接していない土地について、特定行政庁が「安全性に問題がない」と判断したときに、建築を認める制度です。

この制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

例えば、幅員が狭い私道に接している土地で、再建築ができないと判断されたときでも、但し書き申請が認められれば建築が可能になるケースがあります。

ただし、この許可は一時的なもので、再建築するたびに同じ手続きを行う必要がある点に注意が必要です。

申請手続きには、以下の流れがあります。

但し書き申請は行政庁の判断に大きく依存するため、事前の相談や専門家のサポートが推奨されます。

再建築不可の土地を所有し続けると、固定資産税や維持管理の負担がかかり続けます。

手放そうと思っても、活用方法が限られるため、一般の不動産市場では買い手が見つかりにくいです。

しかし、専門の不動産会社であれば、再建特不可物件を買い取ってくれる可能性があります。

専門の不動産会社は、再建築不可の土地などの販売実績が豊富で、一般的な不動産会社よりもスムーズに売却が進むことが多いです。

売却を検討する際には、複数の業者に査定を依頼し、価格や条件を比較するとよいでしょう。

また、私道の所有者や共有者との関係の整理も、円滑な売却のために欠かせません。

通行権の問題や維持管理の負担について、専門業者と相談しながら進められれば、スムーズな取引が可能になります。

再建築不可物件に悩んでいるときは、専門の不動産会社への相談をおすすめします。

私道に接する土地の再建築には、法律や所有権の問題が関わるため、慎重な確認が大切です。

仮に再建築が難しいケースでも、接道義務を満たすように土地を調整する方法や、法的な手続きを経て再建築可能にする手段があるため、諦める前に専門家へ相談するとよいでしょう。

再建築不可の土地を持ち続けることは、税金や維持費の負担につながります。

利用する予定がなければ、売却という選択肢も視野に入れるべきです。

特に、専門の不動産買取業者なら、通常の市場では売却しにくい物件でもスムーズに取引できる可能性があります。

どの選択をするにしても、正しい情報をもとに現状に合った最適な方法を見つけ、土地を有効に活用していきましょう。

この記事の担当者

担当者③