再建築不可物件はどうすればいい?再建築可能にする裏ワザ6選や活用方法を解説!

詳しく見る

自宅が古くなり、建て替えたいと思っても『再建築不可物件』だと知って困っていませんか?

親から相続した土地や長年住んできた家が再建築不可物件だった場合、そのまま放置してしまうと老朽化や維持費がかさむ一方です。

この記事では、専門知識がなくても理解できる『再建築不可物件の救済措置』を詳しく解説します。

隣地との交渉、役所への申請方法、活用方法まで、幅広い選択肢を紹介しているので、ぜひ最後までお読みください!

目次

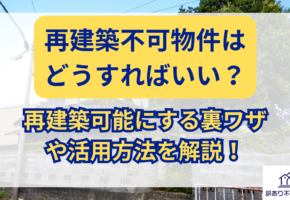

再建築不可物件とは、現在建っている建物を取り壊すと、新たに建物を建てられない土地のことです。

このような土地は接道義務を満たしていない場合が多く、再建築ができないため市場価格が下がる傾向にあります。

ここでは、接道義務を満たしていない再建築不可物件について詳しく解説します。

建築基準法第42条・第43条では、建築物の敷地は「建築基準法の要件を満たした4m以上の幅員の道路」に2m以上接していなければならない、と規定されています。

この規定を「接道義務」と呼び、接道義務を満たしていない敷地には建物の建築ができません。

接道義務が規定されている理由は主に、救急車や消防車などの緊急車両が通行できるだけの十分な道路幅を確保するためです。

(敷地等と道路との関係)

建築基準法 第四十三条

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

一自動車のみの交通の用に供する道路

二地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

引用:e-Gov法令検索 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

では、建築基準法の基準を満たしていない建物がどうして存在しているのでしょうか?

それは、建物が建築された時期が原因です。

接道義務に関するルールを決めた建築基準法は1950年、建築確認申請の要否に影響する都市計画区域・準都市計画区域等のエリア分けをした都市計画法は1968年に施行されました。

建築当時は法令に適合していた建物が、これらの法律の施行や法改正により「不適合」となってしまうことがあり、一般に「既存不適格建物」とも呼ばれます。

既存不適格建物とは呼ばれますが、「違反」ではありませんので、安心してください。

接している道路の道路幅が4m未満の土地には、次のような問題点があります。

再建築できないことが原因で、このように様々な問題が起きてしまいます。

再建築不可物件でも、条件を満たせば建て替えが可能になる場合があります。

ここでは、再建築不可物件を建て替え可能にする6つの方法と救済措置をご紹介します。

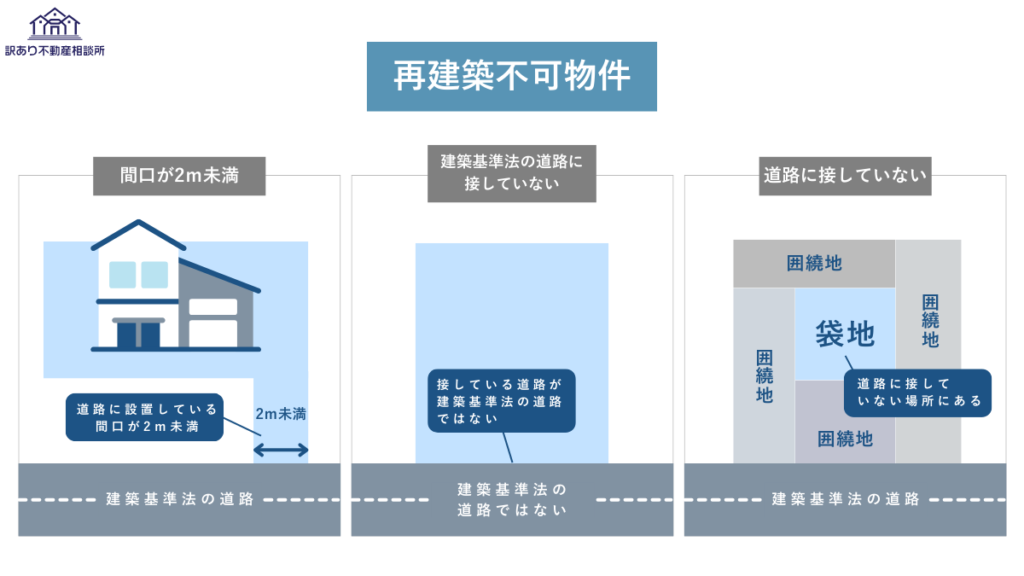

まず、隣地を一部買い取り接道義務を満たすという方法です。

袋地の場合には公道につながるまでの最低限の敷地、旗竿敷地では足りない幅員部分の敷地を譲ってもらうことになります。

公道に接する幅は最低2mとされていますが、旗竿敷地の場合は、路地状(長方形の道路のような形状)部分の奥行きによっては2m以上の幅員が必要になる場合があります。

この方法では、隣地所有者に土地を譲ってもらうための交渉が必要で、土地の測量・分筆登記・所有権移転登記などの費用が必要です。

しかし購入後は自己所有の土地となるため、最も確実かつ永続的に接道義務を満たせる方法と言えます。

隣地所有者の方とお金や土地が絡む交渉はハードルが高い、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そういった場合には相場に詳しく、金額交渉も行ってくれる不動産会社に依頼するとスムーズに進めてくれるでしょう。

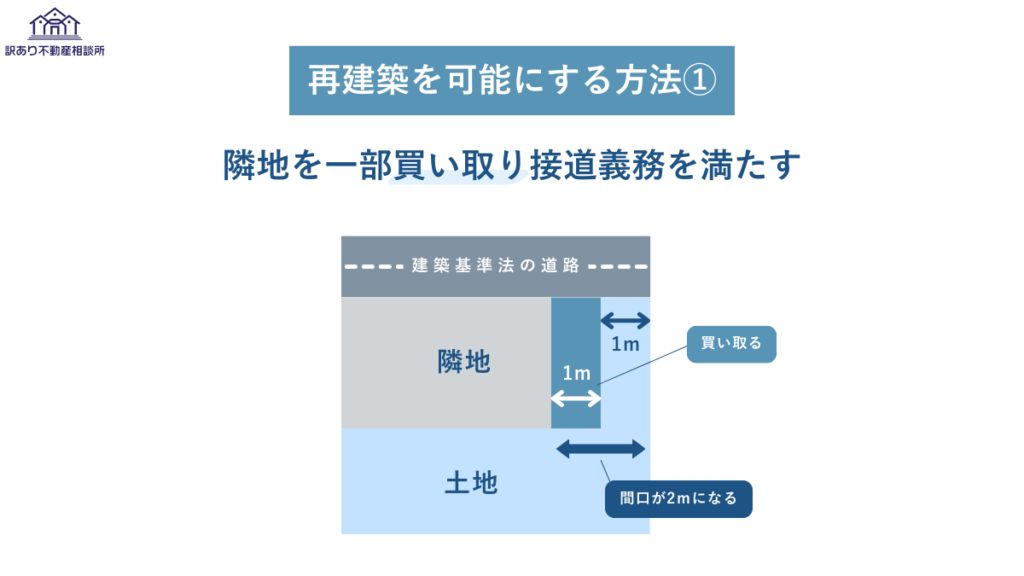

隣地を買い取ることが難しい場合、隣地の一部を借りて接道義務を満たす方法があります。

この際、借地権ではなく通行地役権を設定することで、必要な範囲だけを使用できます。

通行地役権は通行のために隣地の土地の一部または全部に設定する登記で、通行地役権を設定して接道義務を満たすことが可能です。

また、通行料を設定しておけば、隣地所有者にとっては土地を手放さずに賃料収入も得られるというメリットがあります。

一部買い取りよりは隣地の負担が少なく、交渉も比較的進めやすい方法ではないでしょうか。

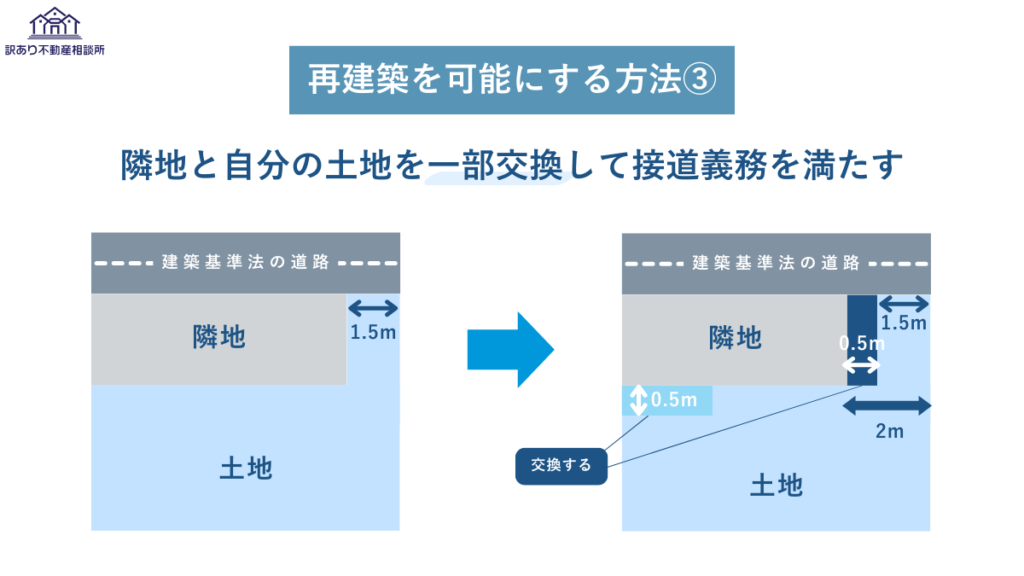

隣地と自分の土地を一部交換する方法は、双方にメリットがあります。

特に、接道部分が狭い場合やお互いの土地を通行している場合に有効です。

それぞれの土地の境界確定測量・土地分筆登記が必要となりますが、最終的にはどちらも使いやすい土地形状になり、市場価値も高くなる可能性があります。

接道義務を満たすための面積と隣地所有者が希望する面積が同程度であれば等価交換、どちらか一方の面積が広い場合には差金での調整を行うと良いでしょう。

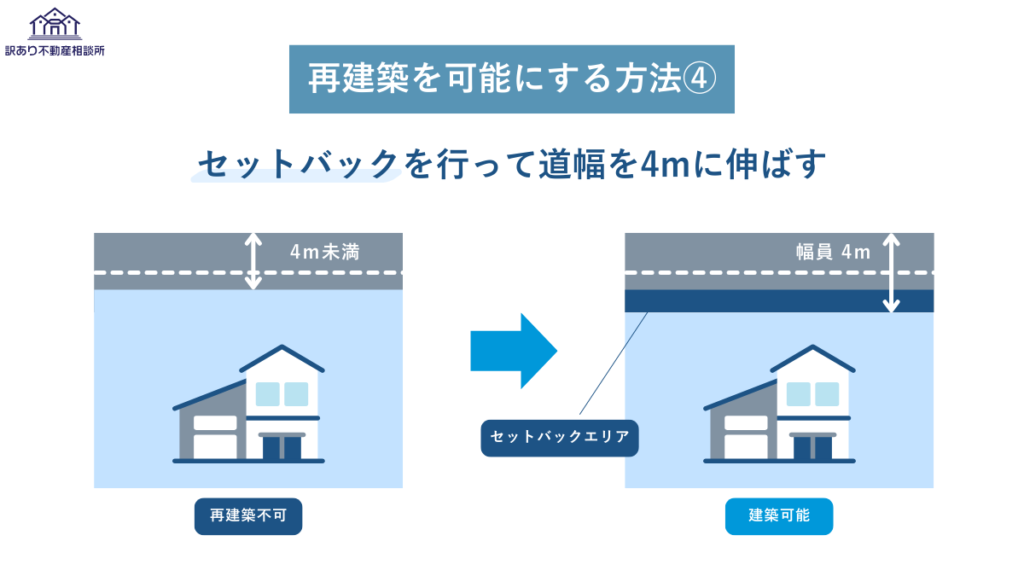

セットバックとは、敷地が接している道路の道幅が4m未満の場合に、道路中心から2mの範囲まで土地の境界線を後退することです。

また、この後退した境界線を道路後退線と呼びます。

建築基準法が施行された1950年以前(一部例外あり)から建物の立ち並びがあり、特定行政庁が指定した道路(建築基準法42条2項道路)であれば、敷地の接している道路の道路幅が4m未満でもこのセットバックを行った上で建物の再建築が可能となります。

セットバック部分は道路の一部として取り扱われるため、門扉やブロックなどの構造物は設置できず、今後は建物の敷地として利用できない点に注意しましょう。

しかし、市区町村へ申請をすればセットバック部分の固定資産税が免除になる場合が多くあります。

免除になる条件は「申請のみで役所が測量してくれる」、「土地の分筆が必要」、「分筆して寄付・買収が必要」など市区町村によって様々です。

もしも、250㎡の敷地の内25㎡がセットバック部分であれば固定資産税が1割減額されることになるので、市区町村役場の建築課・道路管理課等へ相談してみましょう。

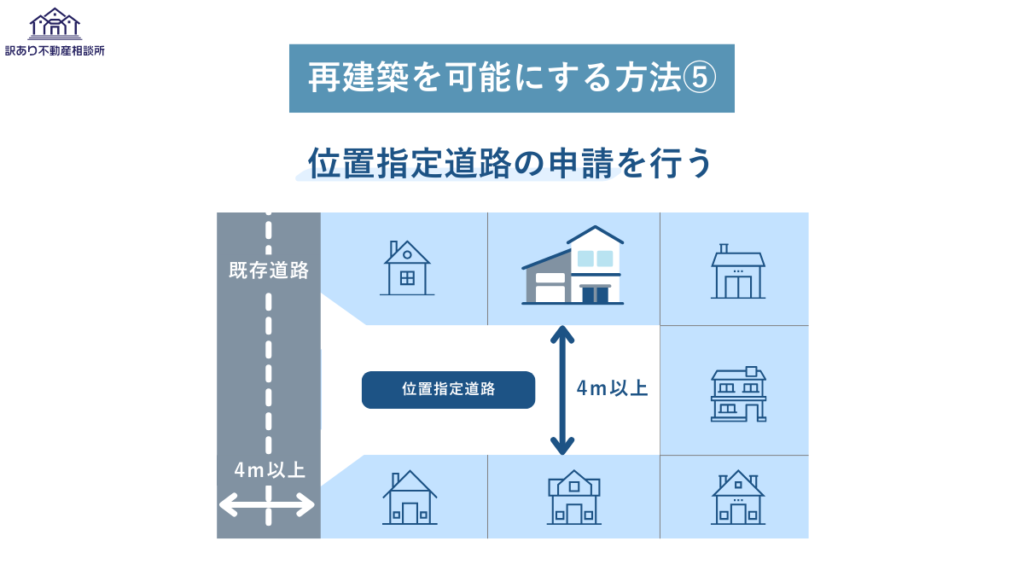

位置指定道路は、特定行政庁に申請を行い、建築基準法上の道路として指定を受ける手続きです。

建築基準法上の道路とはいえ、私人が築造する私道で、数筆の分譲地などのミニ開発で見られます。

位置指定道路は建築基準法第42条第1項第5号道路とも呼ばれ、この道路に間口2m以上接していれば接道義務を満たすこととなります。

位置指定道路の申請を行うには、下記の条件をクリアする必要があります。

※地方公共団体は条例で上記と異なる基準を定めることができるため、各自治体の基準を確認してください。

位置指定道路は建築基準法上の道路のため、一旦、指定を受けた後は再度指定を受ける必要はなく、そのまま建築確認申請が可能です。

再建築する度に許可の必要な43条2項(旧43条但し書き)許可とは、この点で大きく違います。

位置指定道路は申請時の道路の設計だけでなく築造など大掛かりな工事が必要な上、完成後は側溝などの排水設備を含めて自己管理することになります。

道路を自己管理するということは、側溝の清掃だけでなく破損部分は自己負担で修繕する必要があり、とても大変です。

そのため、自分の敷地1件だけのために行うことはあまりおすすめできません。

自分の敷地を含めて数件の土地が再建築不可物件の場合には、位置指定道路の申請を検討しても良いでしょう。

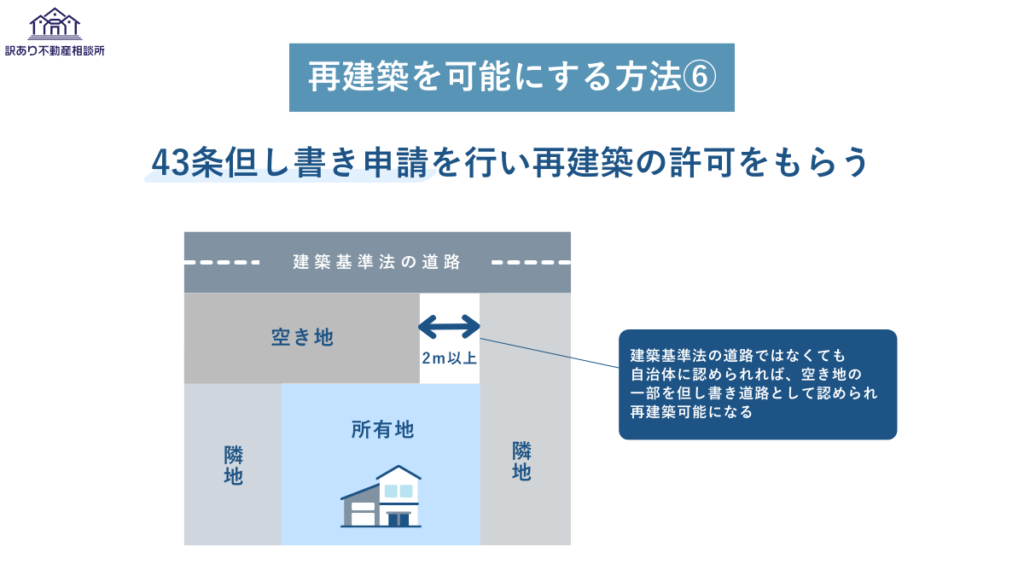

農道や私道など、敷地の接している道路が建築基準法上の道路でない場合は、2m以上接していたとしても接道義務を満たしません。

しかし、建築基準法第43条2項2号(2018年の建築基準法改正前は「43条但し書き」)の要件を満たす場合には、建築審査会の許可を受けて再建築可能となります。

都道府県などの特定行政庁によって違いますが、建築基準法上の道路と建築敷地の間にある敷地(道路状の空地)が、次のような要件を満たす場合に許可されます。

東京都の基準を例示していますが、対象となる土地を管轄する各特定行政庁の基準を必ず確認してください。

建築基準法第43条2項2号の許可はその建物の建築についての許可のため、建物を建築するごとに許可が必要です。

そのため、今回許可を受けて建築できたとしても次回は許可を受けられないリスクはありますが、特定行政庁が公表している基準を満たしていれば原則許可が認められるとされています。

また、過去に許可を受けた実績のある道路などの一部については、建築基準法第43条第2項第1号に基づき認定されれば、建築審査会の許可(同意)不要で再建築が可能です。

建築基準法第43条2項(改正前は43条但し書き)の許可については現地の測量、専門的な知識に加えて特定行政庁との折衝が必要なため、建築士などの専門家に相談しましょう。

再建築がどうしても難しい場合、以下の対処法を検討してください。

再建築不可物件でも、4号建築物(2階建て以下の木造建築物で、延床面積500㎡以下・高さ13m以下・軒高9m以下のもの)は床面積の増築がなければ、建築確認申請無しで一定のリフォームやリノベーションが可能です。

また、防火地域・準防火地域以外であれば例外として10㎡以内の増改築があっても建築確認申請不要でリフォーム・リノベーションが可能です。

どのエリアでも10㎡以内の増改築であれば建築確認不要という誤解がありますが、防火地域・準防火地域では10㎡以内の増改築でも建築確認申請が必要ということを覚えておきましょう。

昭和56年以前の建物は、現行法よりも耐震基準が厳しくありませんでした。

そのため、リフォームを検討する前に耐震診断を行い、安全性を確認することをおすすめします。

耐震診断は最初の現地調査で建物の構造や老朽化の程度、設計図書の有無によって診断レベル(第一次診断、第二次診断、第三次診断)が提示され、昭和56年以前の建物であれば、第二次診断が推奨されています。

また、耐震診断は自治体が無料で行ってくれるケースも多いため、ご自身の住む自治体で耐震診断を行ってくれるか調べてみましょう。

耐震診断結果があれば安全性を確保した上で、予算に応じて他のリフォームも行えるため今後の安心・安全な生活につながります。

自治体や国の補助金制度を活用すれば、リフォーム費用を抑えることができます。

国の補助制度では省エネ住宅リフォームや断熱リフォーム支援、自治体の補助制度は耐震診断・耐震補強工事などがあります。

工事費用の何割といった金額を補助してくれるため、リフォーム補助金は必ず調べておきましょう。

ただし、ほとんどの補助制度が個人または中小企業対象で、対象の建物に居住・自己所有といった条件があるため、注意が必要です。

独自のデザインや機能性を高めるリノベーションで、建物としての物件価値を向上させる方法があります。

リフォームとリノベーションは似ていますが、リフォームは老朽化部分の補修を目的とします。

一方、リノベーションは建物の性能やデザインを大幅に改善し、物件価値を向上させるための工事です。

再建築不可物件でのリノベーションも確認申請不要な範囲で行いますが、最新のデザインや高性能な冷暖房器具の設置、間取りの変更により新築当時よりも資産価値の高い建物に生まれ変わります。

リフォームよりも大規模な工事で期間も費用も増加しますが、新築よりは安価にできる場合もあります。

子育てが一段落した、二世帯で住むことになったなど、家族構成の変化に応じた間取りの変更を考えている方などにはリノベーションがお勧めです。

なお、木造平屋建て床面積200㎡以内の建物(新3号建築物)以外は、2025年4月からリノベーション(大規模な改築)には建築確認申請が必要となります。

該当する規模の建築不可物件は、建築確認申請が出せないために実質リノベーションができなくなってしまいます。

リノベーションを考えている方は、早急に工務店・リフォーム会社へ相談しましょう。

建物を解体して更地にすることで、駐車場や資材置き場など、新たな土地活用の幅が広がります。

住宅地であれば更地が少ないため、駐車場を探している個人・法人も多く、月極駐車場やコインパーキングとして賃料収入を得ることができます。

また、近くに工務店などがあれば、資材置き場として貸し出すことも可能です。

一度建物を取り壊してしまうとリフォームなどができなくなるため、不動産会社などに相談して周辺のニーズを調べた上で、見通しが立てば建物を解体して更地として活用しましょう。

土地所有者から土地を借りて建物を建てる権利を借地権と言い、借地権付き建物が建築不可物件というケースもあります。

このようなケースでも、建物が現存していれば借地権を売却することが可能です。

借地権の売却を考える場合にはまず、土地所有者への売却を検討しましょう。

土地所有者は借地権を買い戻すことができれば新たに土地活用ができるため、適正価格であれば購入してくれる可能性が高いでしょう。

土地所有者が借地権の購入を考えていない、金額の折り合いがつかない場合には第三者への売却も検討しましょう。

ただし、借地権の売買には土地所有者の承諾が必要な点に注意が必要です。

再建築不可物件の活用が難しい場合は、不動産の専門業者に売却を依頼しましょう。

再建築不可物件の取り扱いは建築基準法・都市計画法・民法などの知識に加えて、再建築不可物件の取り扱いの経験も重要です。

不動産の専門業者であれば幅広い知識と経験に基づき、スムーズに売却してくれるでしょう。

再建築不可物件の扱いで注意すべきポイントは次のとおりです。

再建築不可物件は現状が最悪ではなく、何もしなければ建物の老朽化や維持管理費用により状況は悪化するという点に注意が必要です。

接道義務を満たすための手続きも隣地との交渉、役所の手続き等は時間がかかるため早めに着手しておいた方が良いでしょう。

再建築可能にするための手続きは、次のような流れになります。

スムーズに手続きを進めるためには不動産仲介業者、建築士、土地家屋調査士、行政書士など専門家たちとの連携が重要です。

基本的には全体の業務を把握し、再建築不可物件の取り扱いに長けている不動産仲介業者に依頼すれば専門家の紹介・全体のスケジューリングを依頼できるためスムーズかつ安心です。

以下は、再建築不可物件についてよく寄せられる質問です。

接道義務を満たさない場合の救済措置は、既に紹介したとおり下記の6つが利用可能です。

土地の状況、隣地所有者がどれだけ協力してくれるか、といった条件によって最適な救済措置を選択しましょう。

2025年4月の建築基準法改正により、4号建築物が廃止されます。

これに伴い、「新2号建築物」と「新3号建築物」に分類が変更されます。

それぞれの条件は次のとおりです。

そして、新2号建築物は大規模リフォーム(リノベーション含む)に建築確認申請が必要となりますが、再建築不可の状態であれば建築確認申請ができないために実質大規模リフォームができなくなってしまいます。

新3号建築物については、従来の4号物件と同様、増築が無ければ建築確認申請不要で大規模リフォームやリノベーション(防火地域・準防火地域以外は10㎡以下までの増築)が可能です。

新2号建物に該当する再建築不可物件で大規模リフォームやリノベーションを考えている方は、建築基準法が改正されてしまうと着工できなくなるため、急いで建築士・工務店等に相談しましょう。

新3号物件で大規模リフォームを検討されている方も、今後の改正によっては大規模リフォームができなくなるかもしれません。

検討されている方は早めに建築士・工務店等に相談しましょう。

不動産売却時には再建築不可である旨を明確に告知する必要があります。

宅建業者が売買の仲介に入っている場合は宅地建物取引業法35条の重要事項説明で建築基準法・都市計画法上の制限について告知義務があり、再建築できない場合にはその旨を買主に伝えなければなりません。

また、個人間での売買でも、再建築不可であることを告げずに売買した場合、法律的瑕疵(法律上の欠陥、落ち度)があるとして買主から売主に対して契約解除・損害賠償請求等の請求をされる恐れがあります。

個人が高額なお金を支払って再建築不可物件を購入する可能性は低いため、専門の買取業者に買い取ってもらうことも考えましょう。

再建築不可物件の固定資産税が安い理由は、再建築不可物件に多い無道路地や不整形地は減額するというルールがあるからです。

たとえば東京都の東京都土地評価事務処理要領の第16条二には次のように書かれています。

東京都土地評価事務処理要項第16条二

(減価の場合)

イ 無道路地域価

道路に全く接しない画地(以下「無道路地」という。)については、無道路地であることにより生ずる価値の減少分を減価する。

カ その他の減価

面積が著しく広大若しくは過小な土地、三角地、間口狭小地、間口に比し著しく奥行の深い土地、袋地、不整形地若しくは傾斜地等であるとき又は公法上の制約、規制等宅地として利用条件が劣るときは、これらによって生ずる価値の減少分を減価する。

この場合の減価率は、それぞれ当該画地の実情に応じて適正に定める。

引用:東京都財務局 東京都土地評価事務処理要項第16条二

自治体によって違いはありますが、道路に接していない、不整形地、公法上の制約(建築基準法や都市計画法の規制により再建築不可等)があれば減額される仕組みとなっています。

また、建物についても築年数によって評価額が下がり、昭和56年以前の建物であれば評価額はほぼゼロに近くなっています。

このような事情で、建築不可物件の固定資産税が安いことが多いのです。

再建築不可物件は、建て直しができないため活用の幅が狭くなります。

建て直しせずに活用するか、再建築できるように工夫して活用するかの選択肢がありますが、いずれにせよ手間は費用がかかります。

活用の手間やコストをかけたくない、活用の予定がないといったケースでは売却して手放すことを検討するとよいでしょう。

とはいえ、売却するにしても活用しにくいことから仲介での売却がしにくいため、訳あり物件専門の業者での買取を視野に入れることをおすすめします。

訳あり不動産相談所では、再建築不可物件を含め仲介で取り扱ってくれない物件など処分に困る不動産の買取を行っています。

「物件の処分に困っている」

「他社では相手にされなかった」

「とにかく早く手放したい」

再建築不可物件を含め、取り扱いの難しい土地の売却でお悩みの際は、訳あり不動産相談所にご相談ください。

この記事の担当者

担当者③