再建築不可物件はどうすればいい?再建築可能にする裏ワザ6選や活用方法を解説!

詳しく見る

再建築不可物件を引き継いだ方も、火災保険や地震保険への加入は必須です。

保険に加入しなかった場合のリスク(賠償責任など)が高いことがその理由となります。

万が一のためにも保険に加入しておきましょう。

ここでは、再建築不可物件でも火災保険や地震保険に入れるのか、また保険に加入する必要性について解説します。

目次

相続した不動産が再建築不可物件であったとしても、火災保険や地震保険には入っておきましょう。

火災保険や地震保険とは、自然災害などの万が一の事態を想定した保険です。

商品の種類や保険会社ごとに補償内容は異なりますが、災害に遭った際、状況に準じた保険金が加入者に支払われます。

再建築不可物件は、火災保険や地震保険の対象となり得るのでしょうか?

火災保険や地震保険の加入は、契約者がその物件に居住していることが前提です。

そのことから、再建築不可物件でも「保険に入れる」と言えます。

とはいえ、再建築不可物件の多くは、建築基準法が施行された1950年以前に建てられたものです。

保険の種類によっては、築年数の関係で加入できない可能性があります。

再建築不可物件が保険の加入に影響するかは、保険会社や保険商品ごとに異なります。

まずは、保険会社に相談することから始めてみましょう。

火災保険や地震保険が所有者にとって不可欠な理由は、将来のリスク回避です。

火災保険や地震保険に入ると、加入後に一定の保険料を納めることで、土地や建物の所有者は、災害の際に補償が受けられます。

受け取った保険金を、建物の解体や建て直し、近隣への賠償、新たな土地の購入や転居費用などに充てることができます。

火災保険や地震保険に未加入の場合には、それらの費用を自分(預貯金など)で賄うしかありません。

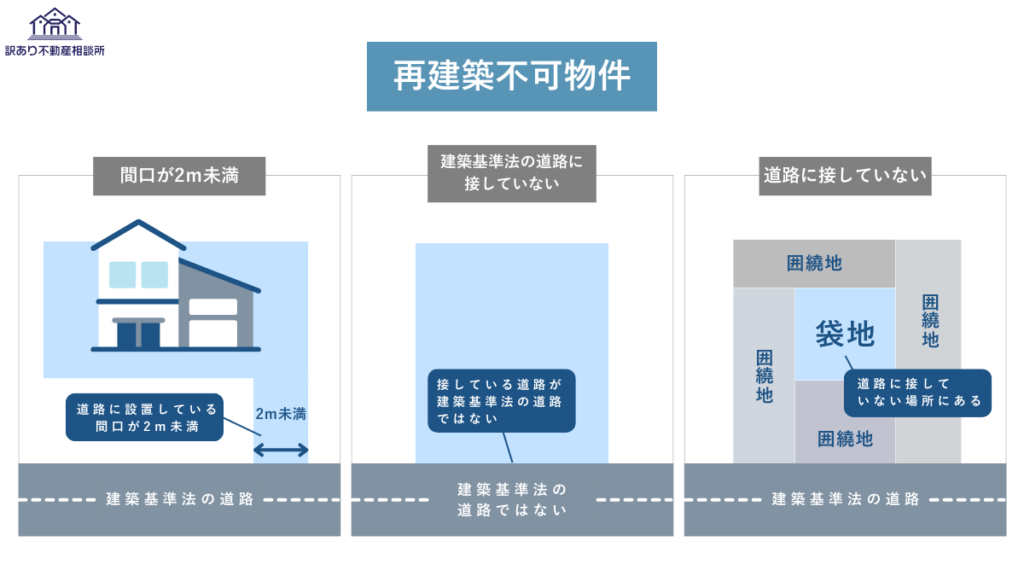

再建築不可物件とは、建て替えや増改築が法的に認められない(※軽微なリフォームは可能)不動産の総称です。

建築基準法の接道義務を満たしていない敷地や、市街化調整区域に所在する建物が再建築不可に該当します。

接道義務

敷地が幅員4m以上の道路に対して2m以上接している

上記の接道義務を果たす幅員4mとは、消防車や救急車などの緊急自動車が無理なく通行できる道路幅です。

再建築不可物件のわかりやすい例として、旗竿地が挙げられます。

旗竿地とは、敷地内の細長い通路が道路に接しており、建物が敷地の奥に建てられている土地の名称です。

道路に接する通路の幅員が2m未満の場合、建て替えや増改築が認められません。

私道が敷地に接している43条但し書き道路や、幅員4m未満の位置指定道路、袋地の周辺を取り囲む囲繞地も再建築不可物件です。

再建築不可物件の多くは、建築基準法が施行された1950年以前、もしくは都市計画法施行の1968年以前に建てられています。

築年数が50年超のため、建物の老朽化による損壊や倒壊、害虫被害などのリスクは高く、木造住宅の場合は、火災時の近隣への延焼も考えられます。

また、建物を解体した際には、再建築ができません。

建物を有しているときよりも、最大6倍の固定資産税や都市計画税が課せられます。

| 税金の名称 | 軽減措置 | |

|---|---|---|

| 小規模住宅用地 ※200㎡以下 | 固定資産税 | 固定資産税評価額×6分の1 |

| 小規模住宅用地 ※200㎡以下 | 都市計画税 | 固定資産税評価額×3分の1 |

| 一般住宅用地 ※200㎡超 | 固定資産税 | 固定資産税評価額×3分の1 |

| 一般住宅用地 ※200㎡超 | 都市計画税 | 固定資産税評価額×3分の2 |

建物の評価基準のひとつに、固定資産税評価額が挙げられます。

建物の固定資産税評価額は、築年数の増加に伴い減少する一方です。

再建築不可物件は50年超の築年数のものが多いため、必然的に評価額も低下します。

また、建て替えや増改築が認められないことから、活用も限定されるため、買い手が見つかりにくいことも要因のひとつです。

お手持ちの不動産が再建築不可物件に該当する場合でも、火災保険や地震保険に加入することで、以下の2つのメリットが得られます。

火災保険の加入者は、火災や自然災害(風災や雪災など)に遭った際、一定の条件を満たすことで、保険金を受け取ることができます。

再建築不可物件であっても同様です。

保険金受け取りの条件については、保険会社ごとの商品によって異なります。

加入前にきちんと確認しておきましょう。

火災保険に加入済みであれば、保険金を修繕費用に充てることが可能です。

ただし、保険の請求が認められるのは、請求権の行使可能なタイミングより3年以内と定められています。

火災に遭った際には、速やかに保険会社の担当者に相談しましょう。

再建築不可物件だから、保険には入らなくても良いのでは?と思われるかもしれませんが、万が一のためにも保険には加入しておきましょう。

もしも保険に未加入の場合には、どのようなリスクが潜んでいるのでしょうか。

ここでは、代表的な次の2つのリスクをご紹介します。

再建築不可物件の多くは木造住宅であり、建築基準法で定められた耐火基準や耐震基準を満たしていません。

火災以外にも建物の倒壊によって、近隣に被害を及ぼすことが想定されます。

火災保険に加入していれば、受け取った保険金で、見舞金を準備することが可能です。

空き家の場合、放火のリスクも考えなければなりません。

空き家は粗大ゴミやタバコが捨てられることも多く、火の点いた状態の煙草が、ゴミから建物に燃え移るなんてことも考えられます。

放火による損害を最小限にするためにも、保険には加入しておきましょう。

被相続人が亡き後に空き家となる物件は枚挙に暇がありません。

特に現在の居住地より遠方に所在する住宅なら尚更でしょう。

とはいえ、建物と土地を有している限り、固定資産税や都市計画税を納める義務があります。

地域の不動産会社に建物の管理を依頼した際には、管理費用の支出は避けられません。

しかし、上述したように再建築不可物件、空き家だからという理由で保険に入らないのはかなりのリスクがあります。

住んでいないのに税金や保険料を支払いたくない方は、物件の売却を検討してみてはいかがでしょうか。

一般的な売却の他、不動産会社への売却も有効な手段となり得るでしょう。

特に再建築不可物件の場合、専門の不動産会社に相談することで、早期の現金化が期待できます。

お手持ちの不動産が再建築不可物件と認定された際にも、加入できる火災保険や地震保険は存在します。

この項で取り上げるのは、火災保険や地震保険の補償内容およびカバー範囲です。

火災保険の対象となる損害は次のとおりです。

基本的には不意の火災や自然災害と捉えておけば問題ありません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 家財や建物への直接的な損害(損害保険金) | 火災 落雷 破裂または爆発 雹災(ひょうさい) 風災 雪災 水災 水濡れ 盗難 建物の外部より飛来や落下した物体の衝突や接触 不測かつ突発的な事故 |

| 費用保険金 | 損害防止の費用 災害時に臨時に発生する費用 残存物を片づけるための費用 近隣への失火見舞費用 地震や火災に関する費用 |

参考:日本損害保険協会

火災保険が適用されるものと対象外となるものは次のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 保険が適用されるもの | 住居専用の建物(門、塀、車庫、物置などを含む) 建物内の家財 保険証券に明記された貴金属、宝石 など |

| 保険の対象外となるもの | 自動車 有価証券 クレジットカード プログラムデータ など |

参考:日本損害保険協会

保険の補償内容は、保険会社や保険商品ごとに異なります。

詳しくは、保険会社にお問い合わせください。

火災保険の補償対象には、地震による被害は含まれていません。

そのため、別途、地震保険に加入する必要があります。

ただし、地震保険単体での加入はできず、火災保険と合わせて加入する必要があります。

地震保険の損害対象と、対象外となるものは次のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 損害対象となるもの(居住用の建物) | 地震による倒壊および破損 地震が原因となる火災で生じた焼損 地震が原因となる洪水で発生した埋没や流失 地震が原因となる土砂災害による埋没や流失 津波が原因となる埋没や流失 火山の噴火が原因となる倒壊や流失 |

| 損害の対象外となるもの | 戦争や内乱や暴動による被害 契約者や被保険者の過失や故意によるもの 契約者や被保険者の法令違反によるもの 保険対象物の紛失および盗難 |

参考:日本損害保険協会

火災保険や地震保険に加入する際、再建築不可物件の場合にはどのような点を考慮する必要があるのでしょうか。

ここでは、以下の3つの考慮すべきポイントを紹介します。

火災保険の場合、建物の構造が保険料の算定基準のひとつです。

保険料の金額は、M構造<T構造<H構造の順に高額化する傾向があります。

再建築不可物件は木造のもの(H構造)が多く見られるため、保険料が高くなるかもしれません。

| 区分 | 例 |

|---|---|

| M構造 | 共同住宅(コンクリート造) など |

| T構造 | 戸建住宅(コンクリート造/耐火建築物) 戸建住宅(鉄骨造/準耐火建築物) ツーバイフォー住宅(奨励準耐火建築物) など |

| H構造 | 共同住宅(木造) 戸建住宅(木造) |

参考:日本損害保険協会

また、物件の所在地に応じて、地震保険の年間保険料が異なります。

| 都道府県 | M構造、T構造(年間保険料) | H構造(年間保険料) |

|---|---|---|

| 北海道、青森県、長崎県など | 740円 | 1,230円 |

| 福島県 | 970円 | 1,950円 |

| 宮城県、大阪府、沖縄県など | 1,180円 | 2,180円 |

| 茨城県 | 1,770円 | 3,660円 |

| 徳島県、高知県 | 1,770円 | 4,180円 |

| 埼玉県 | 2,040円 | 3,660円 |

| 東京都、神奈川県、静岡県など | 2,750円 | 4,220円 |

参考:日本損害保険協会

これらに加えて、再建築不可物件は築年数が50年超であることから、保険商品によっては、最高額に近い保険料を納めることになるかもしれません。

火災保険の保険金額の算定方法として、再調達価額が用いられます。

再調達価額=建築価額×価格変動率(建築費倍率)

再調達価額とは、建物や家財などが損失した際、新たに購入し直した場合にかかる金額の目安です。

ただし、貴金属や宝石類、美術品や骨董品などは、時価額で算定されます(※保険証券に明記していることが条件です)。

十分な補償を受けるためにも、保険金額を保険価額の上限に設定することをおすすめします。

まずは、火災保険や地震保険を取り扱っている保険会社をリストアップします。

火災保険の場合、加入のポイントとなるのは以下の項目です。

保険相談窓口を利用する方法もありますが、ある程度下調べをしてから訪問しましょう。

他にも保険会社の口コミや担当者の対応なども踏まえて判断しましょう。

3社程度候補を出しておき、保険料、補償内容などを比較して自分に合った保険を選びましょう。

再建築不可物件は、築年数が50年超のものも少なくありません。

老朽化による破損や汚損、建物の倒壊や火災による損失が想定されます。

火災保険や地震保険に加入することで、火災・倒壊時や周辺の物件に損害を与えた時の負担を減らすことができます。

再建築不可物件なのに保険金を払いたくないという方にとっては、不動産会社の買取も選択肢となります。

訳あり不動産相談所は、再建築不可物件の豊富な買取実績を有する専門業者です。

是非一度お問い合わせください。

この記事の担当者

担当者③