共有名義の不動産が差し押さえられたら? 対処法や強制執行の影響を解説

詳しく見る

旗竿地(はたざおち)は、「売れにくい土地」として知られています。

接道が狭く日当たりも悪いなど、買主にとってマイナスとなる要素が多く、一般的な整形地と比べて敬遠されがちです。

しかし、正しい知識を持って売却準備を進めることで、旗竿地でも十分に買い手を見つけることは可能です。

本記事では、旗竿地の特徴や売れにくい理由、売却を成功させるための具体的な方法や注意点まで、わかりやすく解説していきます。

目次

まずは旗竿地とはどのような土地なのか、その特徴と他の土地との違いを押さえておきましょう。

旗竿地とは、道路に面した細長い部分(竿)を通って、奥に敷地(旗)がある形状の土地です。

全体の形が「旗」と「竿」に似ていることからこの名で呼ばれています。

通常、道路からの接道部分が非常に狭く、建物は奥まった場所に建てられることになります。

整形地とは、四角形や長方形など形が整った土地のことを指します。

一方で旗竿地は不整形であるため、建築の自由度が下がる、日照や通風の条件が劣るなど、生活の利便性において劣る点がいくつかあります。

そのため、整形地と比べて市場評価が下がりやすい傾向にあります。

なぜ旗竿地は市場で敬遠されるのか。

その主な理由を6つに分けて詳しく見ていきましょう。

建築基準法では、敷地が幅2m以上で道路に接している必要があります(接道義務)。

旗竿地の場合、この接道部分が2m未満であることが多く、建て替え自体が制限されるケースがあります。

建て替え不可の土地として判断されれば、購入対象から外されやすくなります。

再建築ができない場合、建物を老朽化したまま利用し続けるか、特殊な条件での活用を検討するしかなくなるため、需要が著しく限定されます。

旗竿地は奥まった場所にあるため、大型の重機が入りにくく、解体やリフォームの工事に手間と費用がかかります。

また、資材や機材の搬入・搬出が困難なため、作業効率が悪くなり、結果的に工期が長引くリスクもあります。

これらの要因により、買主は「購入後に余計な費用と手間がかかる土地」として敬遠してしまうことがあるのです。

通路部分も敷地面積に含まれますが、実際に建築可能な有効面積は奥の「旗」部分に限られます。

建物の設計自由度が低くなり、買主の希望を叶える住宅プランが立てづらくなることがあります。

特に旗部分が小さい場合、家族向けの広い住居やガレージ付き住宅などのプランは実現しにくく、ターゲットが限定されるのです。

通路部分が私道である場合、第三者が所有していることが多く、通行や掘削に関する承諾が必要になります。

さらに、私道に関して明確な管理規約がない場合、道路補修の費用負担や近隣トラブルの可能性も存在します。

こうした手続きの煩雑さやトラブルのリスクが、買主にとってはマイナス要因となります。

旗竿地は周囲を建物に囲まれていることが多く、旗の部分が奥まった場所に位置するため、日照や風通しが悪くなる傾向があります。

近隣に高層の建物が建っている場合は、さらに日照が遮られやすくなります。

生活空間としての快適性が低下する恐れがあります。明るさを重視する買主には敬遠されやすいです。

土地の形状や接道状況から、旗竿地は一般的に金融機関からの担保評価が低くなります。

その結果、住宅ローンの審査に通りにくく、現金購入者に限られることもあり、売却のハードルが上がります。

また、売買価格と担保評価額に差がある場合、買主が自己資金を多く用意しなければならず、資金調達が難しくなってしまいます。

これも買主の購買意欲を下げる要因となります。

旗竿地は敬遠されがちな条件を持つ土地ではありますが、売却を成功させている事例は多く存在します。

以下では、実際に効果のある売却戦略や工夫について、具体的にご紹介します。

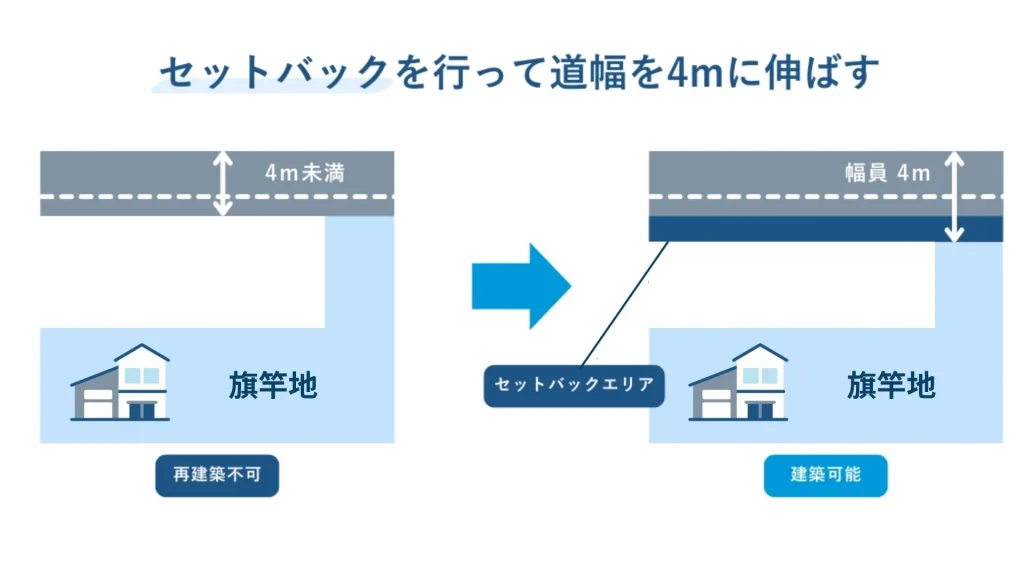

旗竿地の前面道路が幅員4m未満の場合、そのままでは建築基準法上の道路として扱われず、建物の建築・建て替えが制限される可能性があります。

このような場合には、自治体に確認を取り、「セットバック」をすることによって、建築可能となることがあります。

セットバックとは、土地と前面道路の境界線を後退させることで法的に道路幅を確保し、建築を可能にする行為です。

購入希望者にとって建築可否は非常に重要な情報なので、事前に自治体の建築指導課に相談しておくと良いでしょう。

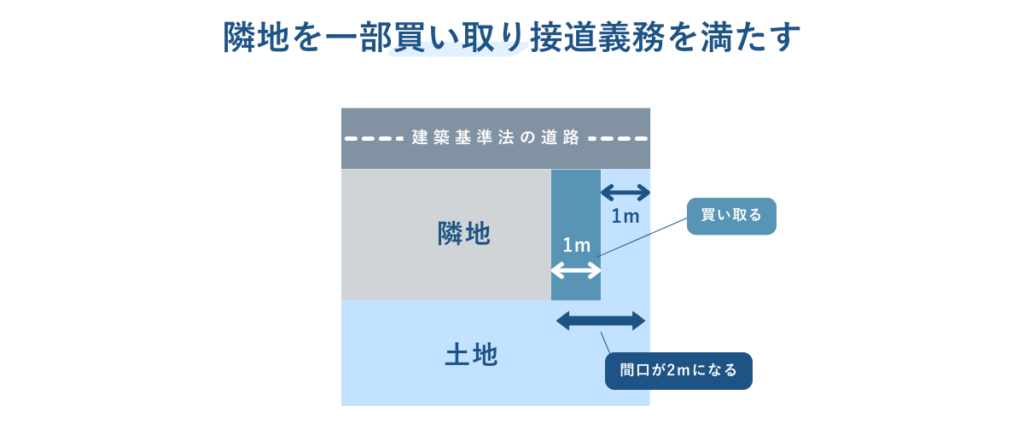

旗竿地の「竿」部分の幅が2m未満である場合も、建築基準法の接道義務を満たさないため、原則として建物の新築や建て替えができません。

ただし、隣接地の一部を買い足して接道幅を広げることで、建築可能な土地に再構成できる可能性があります。

たとえば、隣地の一部が空地や駐車場であれば、0.5~1m程度を追加購入することで要件を満たせるかもしれません。

土地家屋調査士や司法書士と連携し、境界確定や分筆・登記手続きが必要にはなりますが、「再建築不可」という最大のネックを解消できる選択肢として非常に有効です。

隣地の所有者と交渉できる可能性がある場合、不動産会社に仲介を依頼して確認するのがおすすめです。

旗竿地の売却では、「価格設定」が成否を大きく左右します。

一般的に、旗竿地は整形地と比較して2割〜3割ほど安い価格が相場とされます。

これは、建築制限や日照の悪さなどを反映したものです。

これにより、買主が費用対効果を感じやすくなります。

特に収益物件や投資用として土地を探している買主にとっては、立地次第で十分に魅力的な物件になり得ます。

旗竿地でも快適に住めることを伝えるには、ハウスメーカーなどと連携し、実際の建築プランやパース図を用意するのが効果的です。

「この土地にはこんな家が建てられます」と明確に伝えることで、買主の安心感とイメージが具体化します。

また、太陽光の入り方や通風の工夫なども説明できると、旗竿地に対するマイナスイメージを払拭することができます。

旗竿地の隣接地を所有する人にとって、旗竿地を買い足すことで整形地にすることができ、土地の価値が飛躍的に高まる可能性があります。

そのため、まずは隣地の所有者に対して売却の打診を行ってみるのも一つの有力な手段です。

近隣で土地の拡張や建て替えを検討している人にとっては、旗竿地は非常に有効な購入対象となることがあります。

旗竿地のような特殊な形状の物件は、一般の不動産会社では扱いにくいこともあります。

こうした物件の売却に強みを持つ業者を選ぶことが大切です。

専門の業者であれば、建築可能性の調査や接道状況の整理など、買主にとって安心材料となる情報を積極的に提示してくれるため、売却の可能性が大きく広がります。

また、再建築不可や狭小地の取扱い経験がある業者は、ターゲットの選定や販売戦略にも長けています。

旗竿地は形状の特殊性から、通常の整形地とは異なる評価方法が用いられます。

どのような基準で価格が決まるのか、理解しておきましょう。

通路部分が長ければ長いほど、その分だけ有効敷地面積が狭くなります。

このため、旗竿地は奥行きに応じて一定の減価が行われます。

評価額=路線価×奥行補正率×面積

土地を通路部分と建物敷地部分に分けて、それぞれを別々に評価し、合算するという手法もあります。

特に竿部分が長く、旗部分が小さい場合にこの手法が用いられます。

評価額=路線価×間口狭小補正率×奥行長大補正率×面積

土地の形状が整っていないことを理由に、不整形地として「不整形補正率」を適用し、価格が割引されます。

補正率は形状や立地によって異なります。

評価額=路線価×不整形地補正率×間口狭小補正率×面積

旗竿地の売却にあたっては、事前にチェックしておきたいポイントがいくつかあります。

トラブルを防ぎ、円滑な売却を行うために確認しておきましょう。

旗竿地の「竿」部分や接道部分が私道である場合、その土地に通行・掘削などの権利が認められているかを事前に確認しておく必要があります。

持ち分がない場合、将来的に通行を制限されたり、水道やガスの配管工事ができないリスクもあるため、買主にとっては大きな不安材料になります。

不動産登記簿で共有持ち分の有無やその割合を確認し、必要に応じて「通行・掘削承諾書」などの書面を取得しておくことが望ましいです。

旗竿地は売却に時間がかかる可能性があるため、次の住居への住み替えを検討している場合は注意が必要です。

先に新居を契約してしまうと、旗竿地の売却が長引いた場合に、住宅ローンの二重支払いなどの負担が発生する恐れがあります。

このようなリスクを避けるために、不動産会社による「買取保証付き仲介」や「即時買取サービス」などを活用するのも一つの方法です。

古家が残っている旗竿地については、必ずしも解体して更地にする必要はありません。

特に建物が使用可能な状態であれば、「中古一戸建て」として販売することで、買主にとっても引越しやリフォームを前提とした選択肢になります。

解体費用が高額になりがちな旗竿地では、現況での売却のほうがコストを抑えられ、かつターゲットも広がる可能性があります。

建物の状態や築年数、リフォーム歴を丁寧に説明することで、物件の魅力を伝えることが可能です。

どうしてもすぐに買主が見つからない場合は、旗竿地を「賃貸物件」として運用することも検討できます。

特に立地が駅近であったり、閑静な住宅街に位置していたりする場合は、一定の需要が期待できます。

賃貸運用を行うことで、収益を得ながら市場の動向を見守り、将来的に地価が回復したタイミングで改めて売却を目指すといった戦略も取れます。

状況に応じて柔軟に選択肢を広げることが、資産の有効活用につながります。

旗竿地は確かに売却が難しい面もありますが、工夫と戦略次第で売却の可能性は十分に広がります。

旗竿地だから売れない」とあきらめる必要はありません。

訳あり物件を専門に扱う不動産会社であれば、これまでの豊富な実績とノウハウを活かし、適正価格での売却をサポートしてくれます。

訳あり不動産相談所では、旗竿地をはじめとする複雑な条件を抱えた物件にも対応しています!

まずは相談することから、売却成功への第一歩が始まります。是非お待ちしております!

この記事の担当者

担当者③