借地権の更新料の相場はいくらくらい? 計算方法や支払えない時の対処法も解説!

借地権の更新料は、地主と借地人の双方の合意によって決められることが一般的です。

更新料は地主との良好な関係性を保つ目的にて、慣習的に支払われることが少なくありません。

ここでは、借地権の更新料の相場や計算方法、更新料が支払えない時の対処法を解説します。

目次

そもそも借地権とは?

借地権とは、戸建住宅などの建物を建てる用途で土地の所有者から土地を借りる権利です。

同じ土地ではありますが、土地を貸す側を「地主」、土地を借りる側を「借地人」と称します。

| 地主 | 借地人 | |

|---|---|---|

| 権利 | 土地の所有権(底地権) | 土地の借地権 |

| どのような関係? | 所有する土地を借地人に貸している | 土地を地主から借りて、戸建住宅やマンションなどを建てている |

| 費用 | 土地の使用料として、借地人から地代を受け取る | 土地の使用料として、地代を地主に納める |

| 借地権の売買時 | 承諾料を借地人から受け取る | 承諾料を地主に対して支払う |

| 底地の売買 | 買主が見つかることで可能 | 地主から購入することが可能 |

| 固定資産税 | 固定資産税(土地)を納付 | 固定資産税(建物)を納付 |

| 都市計画税 | 都市計画税(土地)を納付 | 都市計画税(建物)を納付 |

土地を借りる費用として、借地人は地主に対して地代を納める契約です。

増改築や転貸をする際には、地主の許可が必要となります。

借地権に関する法律

借地権は、借地人が地主と契約を結んだタイミングによって、適用される法律が異なります。

- 1992年7月31日までに契約を締結:借地法

- 1992年8月1日以降に契約を締結:借地借家法

借地法

借地法は、1992年7月31日までの借地権契約に対して適用される法律です。

地主と借地人の双方で更新の意思がある限り、半永久的に契約期間が延長します。

| 建造物の種類 | 初回設定期間 | 更新後の期間 |

|---|---|---|

| 非堅固な建物※木造など | 30年(最低でも20年) | 20年 |

| 堅固な建物※鉄骨造、鉄筋コンクリート造など | 60年(最低でも30年) | 30年 |

ただし、建物が朽廃(きゅうはい)した場合に限り、借地権が消滅するのも借地法の特徴です。

朽廃(きゅうはい)とは、建物が時間経過による腐食や損傷にて、社会的および経済的価値を失った状態を指します。

火災や自然災害、解体が原因となるものは該当しません。

借地借家法

借地借家法が適用されるのは、1992年8月1日以降の借地権契約です。

借地法との大きな違いとして、契約期間の大幅な短縮があげられます。

借地借家法では、借地権の更新のない「定期借地権」が契約時に選択可能です。

| 借地権の種類 | 初回設定期間 | 更新後の期間 |

|---|---|---|

| 普通借地権 | 30年 | 更新1回目:20年更新2回目以降:10年 |

| 定期借地権(一般定期借地権)※戸建住宅、マンション(住宅用) | 50年以上 | 更新なし契約期間満了後は更地にして地主に返還 |

| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満※2008年1月1日以前の場合は10年以上20年以下 | 更新なし契約期間満了後は更地にして地主に返還 |

| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | 更新なし契約期間満了後は地主が建物を買取 |

| 一時使用目的の借地権 | 2年などの設定も可能 | 更新なし※一時的な使用目的のため |

借地権の更新料とは?

借地権の契約期間満了後は、定期借地権を除き、更新されることが一般的です。

契約の更新時に借地人が地主に支払うのが、更新料となります。

更新料は借地(底地)の位置するエリアごとで価格が異なることが大半です。

地主と借地人との合意によって決定されることも少なくありません。

借地権の契約更新の際には、更新料を支払うケースと、支払わないケースがあります。

法的な支払い義務はない

借地権の契約更新の際には、更新料を支払うケースと、支払わないケースがあります。

ちなみに借地借家法では、更新料の支払いは義務付けられていません。

そのことから、借地権の更新料は、地主と借地人の関係性や契約に基づいた慣習的なものという見方もできます。

とはいえ、建物の増改築や転貸を行う際には、地主の承諾が必要不可欠です。

将来的に起こり得る可能性を踏まえた上で、更新料を納めるのもひとつのやり方と言えるでしょう。

支払いが必要なケース

借地権の契約更新時に更新料の支払いが必要なケースとして、次の3つが挙げられます。

・契約書に明記されている

・双方が合意している

・過去に更新料を支払っている

契約書に明記されている

借地権に関する契約書に「更新料の支払い」が明記されている場合、契約更新時の更新料の支払いを避けることはできません。

仮に更新料の支払いを拒否した際には、民法第五百四十一条「催告による解除」が適用されるリスクが生じます。

「催告による解除」の適用後は、借地契約は解除され、借地に建てられた戸建住宅などの建物は解体後、更地の状態で地主に返還することが求められます。

双方が合意している

地主と借地人の双方が更新料の支払いに合意している場合にも、契約更新時の更新料の支払いが必要です。

契約書に記載されていなくとも、口約束の形であっても、双方の合意があることで効力を発揮する点は注意が必要です。

過去に更新料を支払っている

領収書などで、過去に更新料を支払っている記録が残されているようであれば、契約更新時に更新料の支払いが必要です。

借地人が更新料の支払いを拒否したい場合には、更新時期を迎える前に、地主にその旨を伝えた上で、取り決めをしておきましょう。

その際に取り決めた内容は、公正証書などの書面に残しておくことをおすすめします。

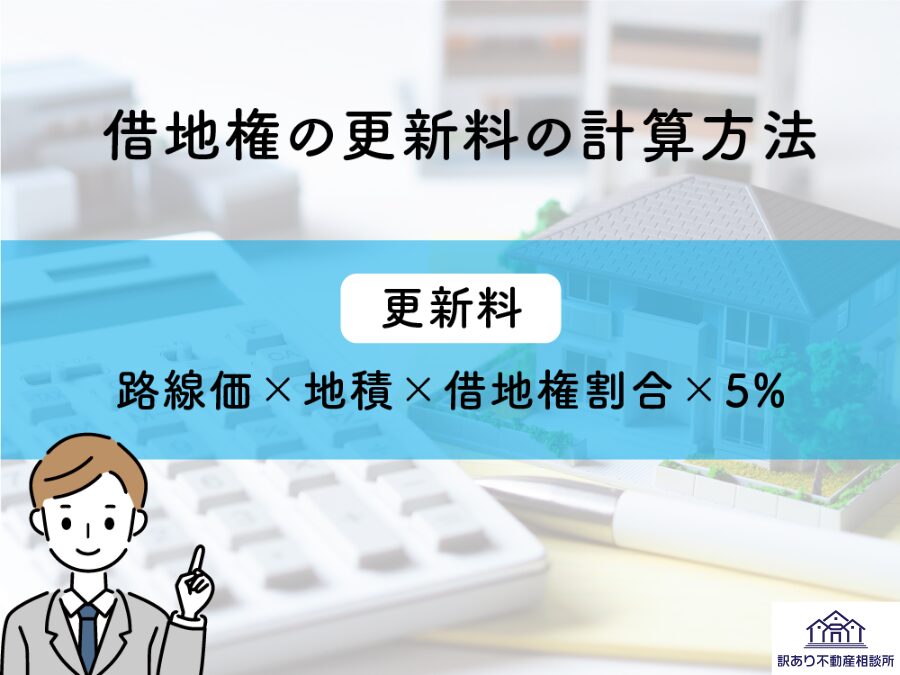

借地権の更新料の計算方法

借地権の更新料の相場の目安のひとつとして、国土交通省の「定期借地権の解説」に記されている「更新料は借地権価格の5%前後」が挙げられます。

実際の借地権の更新料は、地主と借地人の双方の合意で決定されることが一般的です。

借地権の更新料の計算方法として、次の計算式を用いるケースがあります。

更新料=路線価×地積×借地権割合×5%

エリアごとの路線価は、国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で調べることができます。

たとえば路線価が10万円、地積が100㎡、借地権割合が70%の場合、35万円が更新料の目安になります。

10万円×100㎡×70%×5%=35万円

とはいえ、あくまでも目安であり、更新料は地主と借地人の双方の合意によって決まるものと捉えておいたほうが良いかもしれません。

借地権の更新料の支払い方法

借地権の更新料の支払い方法として以下の3パターンがあります。

・更新月に地代と合わせて支払う

・更新月の前後に地代との合算で支払う

・更新料を分割で月々の地代と合わせて支払う

分割払いにした場合には、分割回数、金額、決済手段を明確にしておきましょう。

・現金払い

・金融機関の口座振替

・金融機関の指定口座への振込など

更新料の金額と同様、支払い方法においても、地主と借地人の双方の合意で決定することが一般的です。

借地権の更新料を払えない場合はどうする?

借地人が借地権の更新料を支払えない場合、どのように対処したら良いのでしょうか。

ここでは、以下の3つのパターンをご紹介します。

・契約書に記載されている場合、契約解除になる

・値下げや期限を交渉するのも一手

・専門の買取業者に買い取ってもらう

契約書に記載されている場合、契約解除になる

借地権の更新料の支払いが契約書に記載されている場合、契約解除となる可能性があります。(催告による解除)

「催告による解除」が成立した際、借地人に求められるのは次の項目です。

・借地権契約の解除

・建物の解体

・更地にした土地を地主に返還

この場合、建物の解体費用は、借地人が負担することになります。

値下げや期限を交渉するのも一手

更新料が高額な場合、更新料の値下げや、支払いの期限を交渉するやり方もあります。

地主に対して「更新料の支払いの意思」があることを示した上で、誠意を持って話し合うことが大切です。

個人では難しい場合には、法律の専門家に相談するのも良いかもしれません。

更新料の支払いに関する判例として、次の2つが挙げられます。

最高裁判所「平成22(オ)863」更新料返還等請求本訴,更新料請求反訴,保証債務履行請求事件

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81506最高裁判所「昭和51(オ)657」建物収去土地明渡請求

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=64136

専門の買取業者に買い取ってもらう

借地権の更新料を支払えない場合の解決策として、専門の買取業者に買い取ってもらう選択肢も存在します。

専門の買取業者を利用するメリットとして以下のようなものがあります。

・早期の現金化

・仲介手数料が発生しない

・契約不適合責任が生じない

・近隣に知られることなく売却が成立する

・仲介と異なり、契約直前にキャンセルされることがない

借地権付きの建物だけを売却することは非常に困難です。

買取業者による買取の後は、売却金額を引っ越しや建て替えなどの費用に加えることもできます。

月々の地代や更新料の支払いにお悩みの方は、訳あり不動産相談所にご相談ください。

借地権の更新料に関するよくある質問

ここからは、借地権の更新料に関するよくある質問として、次の3つを紹介します。

・借地権の更新料は返還してもらえる?

・借地権の更新は何年おき?

・借地権の更新を拒否されたら?

それぞれの質問に対する回答が、借地権関連のお悩みの解決になれば幸いです。

借地権の更新料は返還してもらえる?

借地借家法 第二十六条 建物賃貸借契約の更新等には、借地権の更新料の支払い義務や、すでに納めた更新料の返還についての記載はありません。

契約書に「更新料の日割り計算での精算」などと明記されていない限りは、借地権の更新料の返還は「ない」と言えるでしょう。

ただし借地借家法 第十一条(地代等増減請求権)の[3]に該当する場合に限り、支払い済みの超過分の更新料が返還されることが考えられます。

借地権の更新は何年おき?

借地権の更新は、契約した時期に応じて適用される法律(借地法または借地借家法)で異なります。

借地法(1992年7月31日までの借地権契約)

| 建造物の種類 | 初回設定期間 | 更新後の期間 |

|---|---|---|

| 非堅固な建物※木造など | 30年(最低でも20年) | 20年 |

| 堅固な建物※鉄骨造、鉄筋コンクリート造など | 60年(最低でも30年) | 30年 |

借地法にて木造住宅で契約した際には、契約日から20年から30年後に更新時期を迎えます。

その後は20年おきに、地主と借地人の合意をもって更新される形です。

借地借家法(1992年8月1日以降の借地権契約)

| 借地権の種類 | 初回設定期間 | 更新後の期間 |

|---|---|---|

| 普通借地権 | 30年 | 更新1回目:20年更新2回目以降:10年 |

借地借家法で「普通借地権」にて借地権契約を締結した場合には、契約日より30年後に1回目の更新が生じます。

その後は更新1回目が20年後、更新2回目以降は10年ごとに借地権が更新される形です。

借地借家法の「定期借地権」で借地権契約を結んだ際には、更新はありません。

借地権の更新を拒否されたら?

借地権の更新を地主が拒否するケースがあります。

以下の項目のいずれかが正当事由として裁判所に認められた場合、借地権契約は解除され、借地人には建物の解体後、更地の状態にて地主に土地を返還する必要があります。

・借地権設定者および借地権者が土地の使用を必要とする事情

・借地に関する従前の経過

・土地の利用状況

・借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付(立ち退き料)をする旨の申出をした場合

借地権付き物件の買取なら訳あり不動産相談所!

ここまで、借地権の更新料の相場や計算方法、更新料が支払えない場合の対処法を紹介してきました。

更新料が支払えない場合には、専門の不動産業者に買取してもらうことで解決するケースも少なくありません。

訳あり不動産相談所では、以下の物件の買取実績を有しています。

・私道持分がない戸建

・自宅へ行くまでに階段を120段上がる物件

・前面道路の幅員が足りないため、建て替えが難しい戸建物件

・隣家と連棟になっているため、単独での建て替えが出来ない物件

「物件の処分に困っている」

「他社では相手にされなかった」

「とにかく早く手放したい」

借地権に関するお悩みなど、取り扱いの難しい土地の売却でお悩みの際は、訳あり不動産相談所にご相談ください。

この記事の担当者

担当者③